О Ханаане неоднократно упоминается в переписке египетского правительства с вождями и египетскими чиновниками из Сирии и Палестины, сохранившейся в табличках из Телль-эль-Амарны. Иудейские авторы называли ханаанцами своих палестинских предшественников, хотя перечисление ханаанеян в одном ряду с аморейцами, хеттами, хивитами, периситами, гиргашитами и ебушитами указывает на их осведомленность в исключительной этнической пестроте, характерной для данного района.

Вместе с тем сегодня совершенно ясно, что, несмотря на упоминание в амарнских табличках, в Ветхом Завете «Ханаан» и «ханаанеяне» употребляются как собирательные обозначения всей Палестины до появления там иудеев, а не как названия определенной культурной или этнической группы. Поэтому этническое значение термина представляется второстепенным и скорее относится к семитам, составлявшим основную часть населения и оказавшим определяющее влияние на их культуру и язык.

Фактически этнический термин «аморейцы», употребляемый для обозначения семитского населения Сирии и Палестины во втором тысячелетии, является более удобным, чем «ханаанеяне». Культурное единство Сирии и Палестины, к которому применяется распространенный термин «Ханаан», подтверждается соответствием многочисленных упоминаний о ханаанейской культуре в Ветхом Завете и археологическими находками из различных поселений на данной территории и документальными свидетельствами из Рас-Шамры.

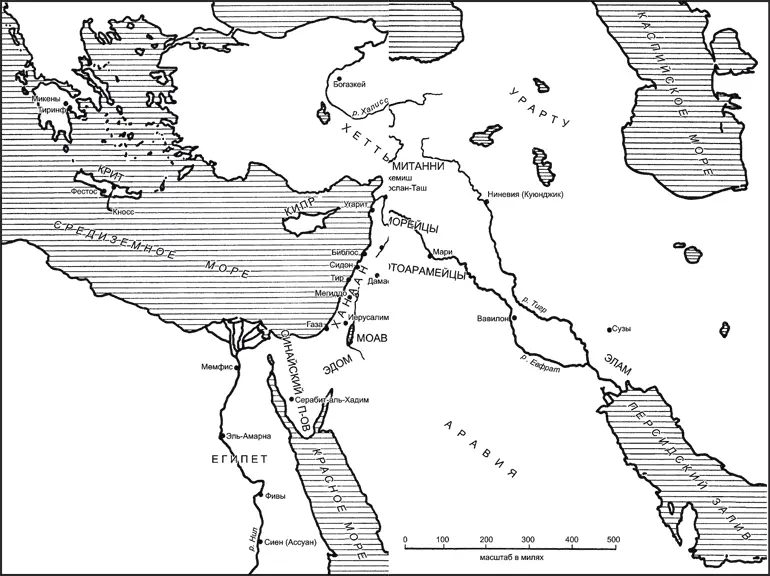

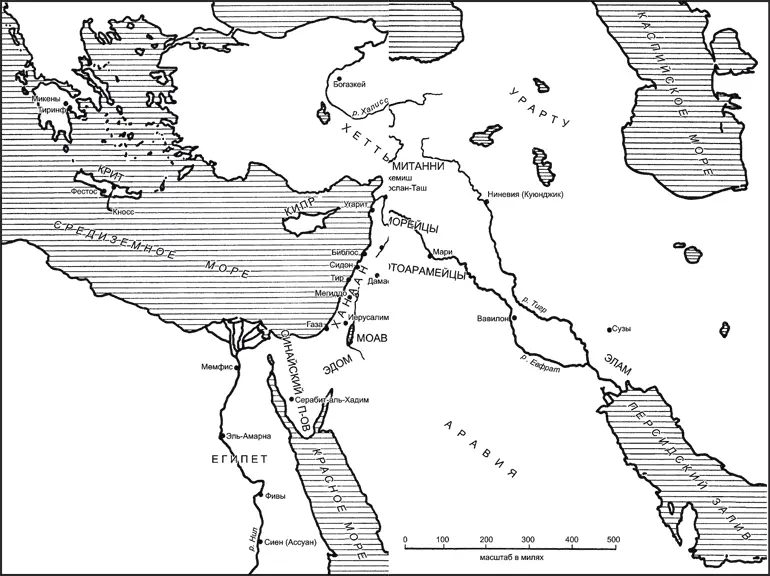

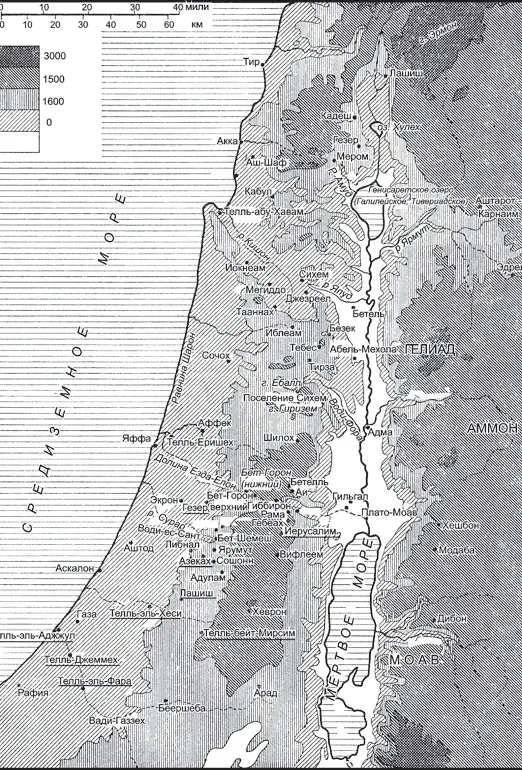

Рис. 1.Карта Ближнего Востока во втором тысячелетии до н. э.

И в Палестине, и в Сирии постоянно искали замену природным ресурсам больших рек, подобных Евфрату, Тигру или Нилу, благодаря которым были возможны орошение, навигация и техника, стимулировавшие развитие культуры в Месопотамии и Египте.

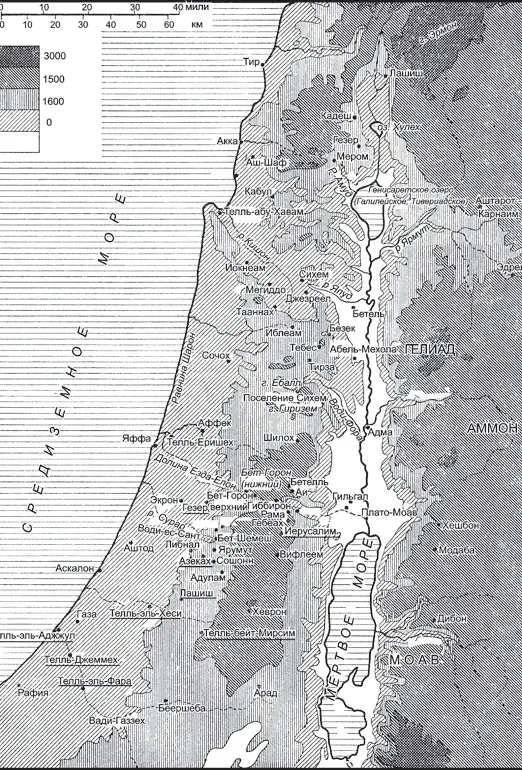

Искусственные водосборные сооружения на западе Сирии и Палестины в период зимних дождей наполнялись водой из облаков, которые рождались дувшим с моря ветром и обильной росой с весны до позднего лета. Восточная часть Палестины находилась в стороне от зоны интенсивных дождей. Постоянный недостаток воды привел к сосредоточению отдельных независимых поселений вокруг местных источников и пригодных для обработки земель, часто изолированных друг от друга из-за различных природных условий.

Жизнь на грани выживания в условиях постоянных угроз засухи, налетов саранчи из пустыни или вторжений кочевников привела к тому, что сообщества выработали устойчивость к внешним воздействиям, но их политическое устройство практически не совершенствовалось. В данном районе не могло сложиться сильное государство, охватывающее всю территорию и отличающееся сильной монолитной культурой. Напротив, в данном регионе складывались предпосылки для ассимиляции культур Египта и Месопотамии, Крита и Микен.

По существу, в войне и мире, дипломатии, торговле, средствах сообщения и культуре ханаанеяне всегда выбирали золотую середину между Месопотамией и Египтом. Данную особенность подтверждают многочисленные археологические находки, особенно результаты раскопок в Рас-Шамре, Древнем Угарите, расположенном на севере сирийского побережья. Политическое влияние Египта и торговые связи с Месопотамией достигают наибольшей силы в конце бронзового века (примерно в 1600–1200 годах до н. э.). Именно уникальное географическое положение на своеобразном культурном перекрестке позволило ханаанеянам внести в развитие человечества столь уникальный вклад, как изобретение алфавита.

Рис. 2.Карта Палестины во время бронзового века

Превосходный анализ археологических находок, проведенный великим археологом-доминиканцем Л. Винцентом в книге «Ханаан по раскопкам последнего времени» (1900), показал необходимость дальнейших раскопок и привлек к палестинским поселениям внимание археологов. Некоторые поселения, например Телль-эль-Закария, Телль-Джуддейда, Телль-эс-Сандаханна или Телль-эс-Сафи, расположенные на западном склоне гор Иуды, не представляют особого интереса для нашего предмета исследования. Только поселение Телль-эль-Хеси (возможно, Эглон), расположенное на краю прибрежной равнины в 15 милях от Газы, интересно своими курганами, стратификационные датировки которых выделяются сэром Флиндерсом Петри и Ф. О. Блиссом (1891–1893).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джон Хост - Битва за Землю [СИ]](/books/385174/dzhon-host-bitva-za-zemlyu-si-thumb.webp)