В других легендах также говорится о битве между Гором и Сетом, и эти легенды первоначально могли не иметь ничего общего с той, которая изложена выше. В одной мы читаем, что Сет и Гор были два брата, которые в прошлом делили между собой Египет. В другой говорится, что Гор принял вид огромного солнечного диска с яркими крыльями и после долгой борьбы с Сетом и его сторонниками одержал победу возле города Идфу (Эдфу). Поэтому в храмах над всеми дверями помещали изображение крылатого солнечного диска – образ Гора, чтобы оно изгоняло всех нечистых духов из священного здания. Это украшение, которое так часто вырезали над входами в храмы, можно увидеть в начале этой главы.

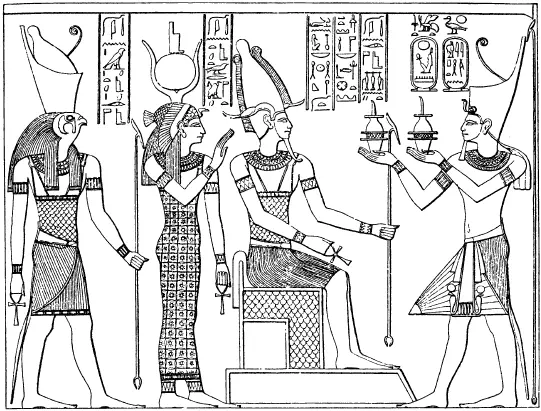

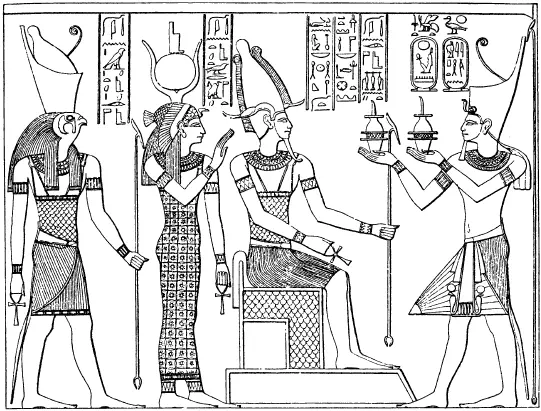

Царь Сети I подносит вино Осирису, «главному богу запада (т. е. царства мертвых), великому богу, господину Абидоса, Уеннофре, господину вечности, правителю вечности». Позади Осириса стоят «великая Исида, божественная мать» и «Гор, сын Исиды и Осириса»

Это почти все, что нам известно из египетской мифологии. Боги, упомянутые в этих легендах, – Осирис, Исида, Гор, Сет – стали для нас почти такими же реальными, как обитатели греческого Олимпа. Но бесчисленные египетские боги, известные нам только по богословским сочинениям или изображениям в храмах, остаются для нас, как я уже сказал, совершенно бесплотными тенями. Если бы, например, мы собрали вместе все, что сказано в текстах о Птахе и Амоне, великих богах Фив и Мемфиса, то обнаружили бы, что в этих текстах нет ничего, имеющего отношение к каким-либо легендам (которые должны иметь боги такого ранга). И последнее: было бы глубочайшим заблуждением утверждать, что египетские божества были просто абстрактными призраками, какими они кажутся нам. Мы просто слишком мало знаем о них. Много веков великий бог солнца Ра казался точно таким же безликим, как все остальные божества, пока, благодаря счастливому случаю, не были обнаружены два длинных отрывка из мифа о нем, и он стал тем одушевленным образом, который мы знаем теперь.

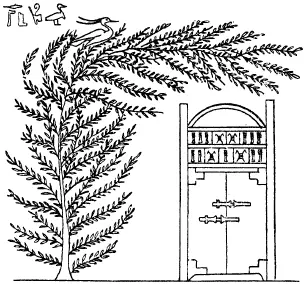

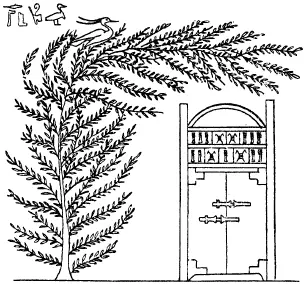

По W., iii. 349 – рисунок из гробницы Хау. Дерево, вероятно, именно то дерево Абатон, которое растет у могилы Осириса, о котором Плутарх говорит в De Iside, 20. Над птицей надпись: «душа Осириса»

Почитатели этих богов всегда были им верны, и каждый человек старался угодить если не всем богам, то по меньшей мере богу своих родных мест. Он приносил первые плоды своего урожая служителям этого бога [207], избегал того, что ненавидел этот бог, и заботился о любимом животном своего божества. А чтобы «бог не разгневался на него, он торжественно отмечал праздник своего бога и повторял свои праздники много раз, он превращал самую дальнюю комнату своего дома в небольшую часовню и помещал в ней маленькое изображение этого бога; он клал свои дары на каменный стол для жертвоприношений и каждый день читал перед образом бога свои молитвы. Во дворе своего амбара или возле пресса для выжимания винограда [208]египтянин строил маленькое святилище в честь богини Рененутет («владычица плодородия», хранительница урожая») и ставил в нем стол для приношений с вином и цветами. Это было не просто показное благочестие, по крайней мере у людей серьезных, поскольку один из их мудрецов учил: «В святилище бога шум отвратителен для него. Молись о себе с любовью в сердце, а слова оставляй в нем скрытыми; проси, чтобы бог смог исполнить твою нужду и принял твой дар». Но эти и другие личные благочестивые дела отступали далеко на задний план перед благочестивыми пожертвованиями государства.

Государство делало – или, если говорить в египетском стиле, царь делал для богов, особенно в эпоху Нового царства, так много, что можно считать, что государство по-настоящему поддерживало религию страны. Только государство и жреческое сословие отвечали за ее процветание, а народ при таком положении дел был «пятым колесом в телеге». Царь строит храм, царь дарит сокровища, существуют длинные списки пожертвований, о которых сказано, что это царские дары; и почти ничего достойного упоминания не поступает от частных лиц. Точно так же именно изображения царя были в любом храме, и именно за царя в храме возносились молитвы. Нет ни одного упоминания о благочестивых прихожанах. Очевидно, богослужения в храмах были чисто официальными, и в таком случае вполне можно понять, почему они так и не достигли более высокого уровня.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу