Представления и картина мира

Даже самое элементарное понимание мира требует, чтобы определенные процессы в нервной системе всегда соответствовали определенным явлениям окружающей среды. Если каждый раз, когда я вижу лицо определенного человека, в моем мозгу активизируются разные наборы нейронов, во мне не сможет сформироваться память о данном человеке. Глядя на его лицо, я в один момент увижу лицо, а в другой — овальный предмет, и меня не будет удивлять такая непоследовательность, потому что ничто не требует согласовывать один образ с другими. Как считает Стивен Пинкер, только соответствие системы обработки информации (мозга или компьютера) законам логики или вероятности позволяет объяснить, как вообще «разум рождается из неразумных физических процессов» [44] S. Pinker, The Blank Slate (New York: Viking, 2002), p. 33.

. Мы располагаем слова в определенном порядке на основе правил (синтаксиса), подобным образом мы поступаем с представлениями (логическая последовательность), потому что такой же порядок свойствен и нашему телу, и окружающему миру. Возьмем утверждение: В коробке для завтрака Джека есть яблоко и апельсин. Синтаксический (и потому логический) смысл союза «и» позволяет любому человеку, который согласен с этим утверждением, согласиться и с двумя другими: В коробке для завтрака Джека есть яблоко и В коробке для завтрака Джека есть апельсин. И дело здесь вовсе не в том, что синтаксис обладает некой волшебной властью над миром, но в том, что союз «и» отражает упорядоченное поведение или расположение предметов. И если некто скажет, что он согласен только с первым утверждением (с союзом «и»), но не с двумя другими, либо просто не понимает значения слова «и», либо не понимает, что такое яблоко, апельсин и коробка для завтрака [45] Эти мои замечания перекликаются с «ментальными моделями» мышления некоторых авторов — см. Р. N. Johnson-Laird and R. М. J. Byrne, Deduction (Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1991), chaps. 5–6. Я только добавил бы к их рассуждениям, что наши ментальные модели окружающих объектов действуют определенным образом именно потому, что так же действуют и сами эти объекты. См. L. Rips, «Deduction and Cognition», in An Invitation to Cognitive Science: Thinking, ed. E. E. Smith and D. N. Osherson (Cambridge: MIT Press, 1995), 297–343, где авторы высказывают сомнение в том, что концепции вроде смысла «и» можно освоить с помощью обучения.

. Просто так уж случилось, что мы оказались во вселенной, где, положив в коробку для завтрака яблоко и апельсин, ты обретаешь возможность достать оттуда яблоко, или апельсин, или оба предмета сразу. Во многих ситуациях смысл слов, их взаимоотношения (синтаксис) и сам разум невозможно отделить от упорядоченного поведения объектов в нашем мире [46] Конечно, мы можем вспомнить примеры, в которых некоторые слова не ладят с законами обычной логики. Скажем, невозможно положить тень яблока и тень апельсина в коробку для завтрака, закрыть крышку и ожидать, что к концу дня их можно будет оттуда достать.

.

Каковы бы ни были наши представления, их количество у каждого из нас не может быть бесконечным [47] Еще одно свойство представлений прямо связано с природой языка: как практически не существует предела предложений, которые может построить человек (язык очень «продуктивен» в этом смысле), так нет предела и для потенциальных утверждений о мире. Скажем, если я полагаю, что в моем шкафу нет совы, я также думаю, что там нет двух сов, трех сов… и так далее, до бесконечности.

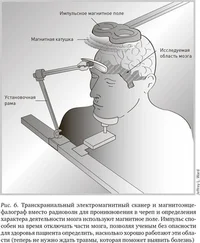

. Хотя философы сомневаются в том, что количество представлений поддается подсчету, очевидно, что наш мозг способен хранить лишь определенное количество информации [48] По мнению специалистов, количество нейронов, которым каждый из нас располагает, составляет от 10 11 до 10 12 клеток, и у каждого нейрона есть в среднем по 104 связи с соседними. Это означает, что мы располагаем 10 15 —10 16 синапсами. Это огромное число, но оно все же имеет пределы.

, ограниченное число воспоминаний и словарь определенного объема, который составляет где-то около 100 тысяч слов. Поэтому стоит отделять представления, которые казуально активны [49] См. N. Block, «The Mind as the Software of the Brain», in An Invitation to Cognitive Science: Thinking, ed. E. E. Smith and D. N. Osherson (Cambridge: MIT Press, 1995), 377–425.

— то есть которые уже действуют в наших умах, — от тех, которые мы можем сформировать, если это потребуется. Если представления подобны восприятию, то очевидно, что мы сами не в состоянии ответить на вопрос, каким количеством представлений мы пользуемся на данный момент. Так, исследования феномена «слепоты к изменению» показали, что мы замечаем в окружающем мире куда меньше вещей, чем нам кажется, потому что мы не замечаем многих визуальных изменений среды [50] D. J. Simons et al., «Evidence for Preserved Representations in Change Blindness», Consciousness and Cognition li, no. 1 (2002): 78–97; M, Niemeier et al., «A Bayesian Approach to Change Blindness», Annals of the New York Academy of Sciences 956 (2002): 474—75 [abstract].

. Здесь будет уместна и аналогия с компьютерными играми: последние поколения этих игр не строят элементы виртуального мира до тех пор, пока это не понадобится игроку [51] R. Kurzweil, The Age of Spiritual Machines (New York: Penguin, 1999).

. Возможно, наш когнитивный аппарат ведет себя примерно так же [52].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу