Таким образом, в Бхагавад-гите говорится, что только высший вкус может помочь человеку забыть низший вкус удовлетворения своих телесных потребностей. Такой высший вкус приходит от выполнения своих обязанностей в служении Богу.

Внутренняя борьба в суфийской литературе

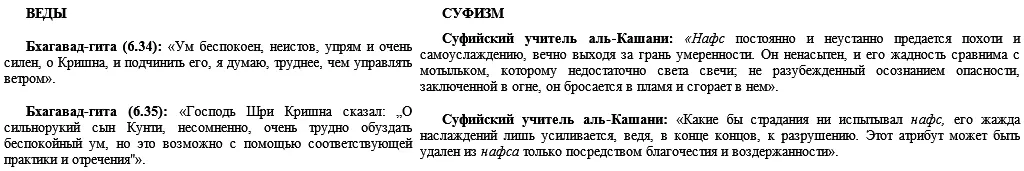

Как и в ведической духовной практике, практикующий суфий тоже обязан пройти путь внутренней борьбы. Его задача – обуздание своей низшей природы, называемой в исламской терминологии нафсом .

Практически каждый суфийский учитель посвящал солидную часть своих произведений описанию природы нафса и особенностей борьбы с ним. Так же как и «Ману-самхита», теоретики суфизма говорили о том, что, потакая желаниям своего нафса, человек не может обрести удовлетворения. Аль-Кашани, арабский богослов, суфий XIV века, писал: « Нафс постоянно и неустанно предается похоти и самоуслаждению, вечно выходя за грань умеренности. Он ненасытен, и его жадность сравнима с мотыльком, которому недостаточно света свечи; не разубежденный осознанием опасности, заключенной в огне, он бросается в пламя и сгорает в нем». Поскольку попытки удовлетворить нафс бесполезны, суфийские мастера советовали побеждать свой нафс с помощью духовной практики. Аль-Кашани писал об этом так: «Слабохарактерность нафса может быть устранена только строгой аскетической дисциплиной и последовательностью духовного стремления, вытесняющего внутреннее сжатие и холодность, которые, в свою очередь, являются основой неподчинения и непокорности. Такого рода дисциплина ведет к принятию предписаний и соблюдению заповедей, она смягчает нафс, как дубление смягчает кожу, о чем говорится и в Коране: „Смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха“» (39:23).

Как Бхагавад-гита говорит о бесполезности подавления желаний ума простым отказом от деятельности и рекомендует заменить низший вкус на высший, так же суфийские мастера видели опасность в подавлении нафса .

Аль-Кашани описывал это следующим образом: «Один из способов тренировать нафс – сопротивляться его желаниям. Однако если мы выбираем сопротивление, мы знаем, что не должны сопротивляться путем противопоставления ему или подавления его, ибо, если мы так поступаем, то он возвращается опять в поисках удовлетворения для своих желаний. Поэтому было сказано, что сопротивляться нафсу посредством нафса – заблуждение».

Как Бхагавад-гита называет людей, внешне отказывающихся от деятельности, притворщиками, так суфийские учителя считали их бездельниками. Известный суфийский учитель ибн-Араби, получивший титул Великий шейх, рассказывал в назидание такой хадис:

«Однажды халиф Умар повстречал несколько человек, которые просто сидели и ничего не делали. Он спросил у них, кто они такие.

– Мы из тех, кто вверил свои дела Богу, и на Бога мы уповаем, – отвечали они.

– Поистине, вы заблуждаетесь, – возразил он. – Вы просто бездельники, паразитирующие на трудах других людей. Тот, кто действительно уповает на Бога, сначала сажает зерно в лоно земли, а затем предается на волю Бога, Кормильца!»

Вместо подавления своих желаний суфийские мастера предлагали обуздывать нафс посредством исполнения своих обязанностей. Аль-Кашани описывал это так: «В большинстве случаев результат его деятельности не соответствует желаемому. Если нафс случайно и добьется того, чего хотел, он все равно не будет удовлетворен. Нафсу необходимо постоянство. Избавиться от этого бедствия можно только посредством искреннего выполнения своих обязанностей».

МАНАС – НАФС

Общение со святыми в ведической культуре

Одним из наиболее важных условий духовного развития человека в ведической культуре считается общение со святыми – садху-санга . Поскольку человек по своей природе существо социальное, он легко перенимает качества тех, с кем общается. Для развития в себе возвышенных качеств и для обуздания низшей, чувственной природы Веды рекомендуют человеку находиться в кругу людей, имеющих те же цели и идущих по тому же пути. Общение с единомышленниками увеличивает энтузиазм и решимость человека продолжать внутреннюю борьбу. Те, кто дальше продвинулся по духовному пути, могут помочь адепту пройти соответствующие испытания. Поэтому Веды утверждают, что залогом духовного развития является общение с садху – преданными Богу людьми. В Шримад-Бхагаватам об этом говорится так: «О Ачьюта, с незапамятных времен джива вращается в круговороте рождения и смерти. Когда для нее наступает время освобождения, она обретает общение со святыми и развивает сильную привязанность к Тебе, повелителю духа и материи, высшей цели всех святых» (10.51.53).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу