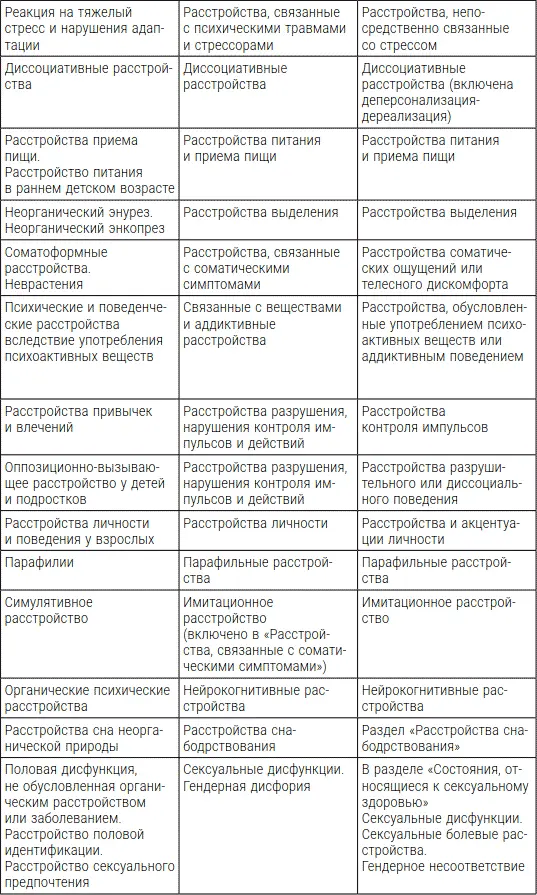

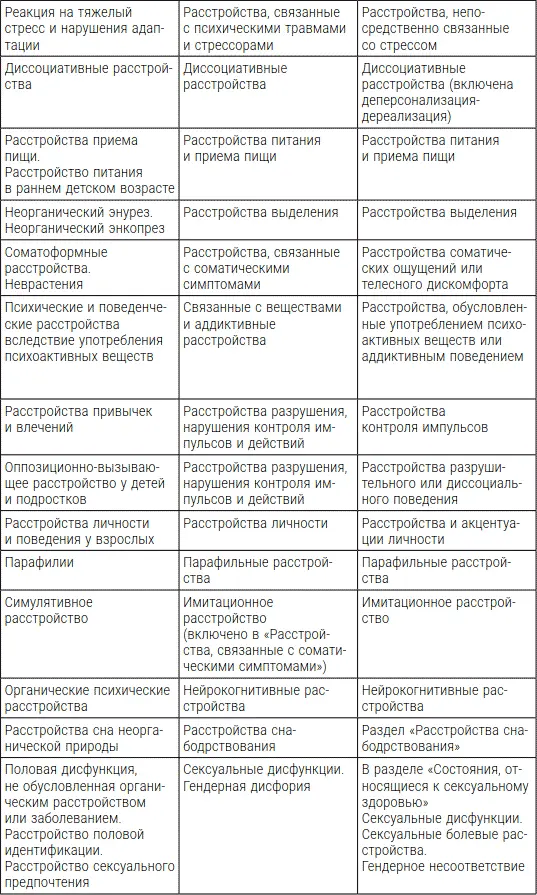

В соответствии с подходом МКБ-11, нацеленным на весь жизненный период, в книге отсутствует выделение детских расстройств. Например, расстройства питания и приема пищи объединены в знак признания взаимосвязи этих расстройств на протяжении всей жизни. На этом же основании эмоциональные расстройства детского возраста включены в группу тревожных или связанных со страхом расстройств.

Не используется устаревшее категоричное разделение между соматическими и психогенными, органическими и неорганическими расстройствами. Акцент делается на внутренней картине болезни. Так, ипохондрия диагностируется не по отсутствию медицинских доказательств, а по наличию страха перед болезнью. Агорафобия (греч. agora – площадь) вопреки названию описывается не как страх открытых пространств, в которых проявляются симптомы расстройства, а как страх не вырваться из людской толпы, не получить необходимую помощь или опозориться.

Для диагностики анорексии не требуется наличия выраженного эндокринного расстройства, потому что последнее наблюдается не во всех случаях анорексии и, даже если признаки его присутствуют, это является следствием низкого веса, а не отличительной чертой расстройства. Диагноз нервной булимии не требует приступов переедания и может быть диагностирован на основе того, что человек обеспокоен потерей контроля за приемом пищи независимо от того, сколько он съел на самом деле.

Устранены все подтипы шизофрении и личностных расстройств из-за отсутствия у них прогностической достоверности или пользы в выборе лечения. Химические зависимости рассматриваются не как следствие употребления психоактивных веществ, а в контексте аддиктивного процесса. В группу аддиктивных расстройств включено игровое расстройство на основании общих патофизиологических механизмов и клинического течения.

Из класса «Расстройства психики, поведения и нейроразвития» выведены в качестве самостоятельных классов расстройства сна-бодрствования и состояния, относящиеся к сексуальному здоровью: сексуальные дисфункции, гендерное несоответствие и парафилии.

Сравнительная характеристика рубрик МКБ-10, DSM-5 и МКБ-11

Общие вопросы психотерапии

Дж. Мармор (1998) выделяет семь общих знаменателей различных терапевтических подходов:

1) хорошие отношения и сотрудничество между терапевтом и пациентом;

2) ослабление напряжения на начальной стадии, связанное с надеждой на получение помощи;

3) получение информации от терапевта;

4) оперативное изменение поведения за счет одобрения или неодобрения терапевта;

5) приобретение социальных навыков на модели терапевта;

6) убеждение и внушение, в том числе скрытое;

7) тренинг навыков адаптации при условии эмоциональной поддержки терапевтом.

Когнитивно-поведенческая терапия

Целью когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) является коррекция неадекватных когниций (понятий, значений). Главными задачами при этом становятся осознание правил неверной обработки информации и замена их на правильные. От пациента требуется безусловное принятие положения: «Чтобы изменить чувства, надо изменить вызвавшие их идеи».

Операционализация поведения позволяет очень четко определить проблему и осуществить анализ поведения, представив его в виде цепи отдельных операций. Функциональный анализ предполагает отслеживание последовательности событий и осуществляется по трехчленной формуле: предыстория; результирующее поведение; последствия данного поведения.

Самым распространенным подходом является оперантное обусловливание , когда используемые подкрепители могут быть материальными или социальными. При этом похвала и внимание могут оказаться столь же эффективными, как деньги или сладости.

Оперантные техники подразделяются на формирование, использование символических наград, заключение взаимовыгодных контрактов, управление ситуацией и тайм-аут. Формирование состоит из подкрепления изменений небольшими шагами, которые постепенно приближают к намеченной цели. Использование символических наград означает, что для поощрения ребенка за успешное поведение используется система баллов.

Читать дальше

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том III [Самая полная энциклопедия]](/books/427749/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-iii-samaya-thumb.webp)

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том II [Самая полная энциклопедия]](/books/427750/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-ii-samaya-thumb.webp)

![Михаил Барятинский - Танки III Рейха. Том I [Самая полная энциклопедия]](/books/427751/mihail-baryatinskij-tanki-iii-rejha-tom-i-samaya-p-thumb.webp)