способность к полноценному функционированию в различных сферах жизни;

способность к трансценденции (то, что недоступно рациональному познанию), самореализации, саморазвитию, самовыражению, аутентичному существованию;

способность осмысленной, целенаправленной жизни.

Системный подход – методологическое направление, одна из основных задач которого заключается в разработке и применении методов исследования сложноорганизованных и развивающихся объектов – систем (Богданов А., 1989).

Смысловая единица исследования СЖПЛ – понятие «функциональность/дисфункциональность» личности, как результат взаимодействия всех объединяющих ее элементов (функциональных органов); функциональность – показатель практической значимости системы.

Методологические параметры исследования СЖПЛ: системообразующий фактор; системное свойство; системообразующая функция; системный эффект; свойства элементов системы:

Системообразующий фактор СЖПЛ – главный фактор, интегрирующий в единое целое работу разнокачественных элементов и определяющий ее динамику во времени, сформированная субъектность целостной личности.

Системное свойство СЖПЛ – функциональность как результат взаимодействия всех объединяющих его элементов – функциональных органов, создающих возможность выполнения основной функции.

Системообразующая функция СЖПЛ – укрепление субъектности, целостности (функциональности) личности, обеспечивающее осознанную регуляцию деятельности и чувство субъективной комфортности бытия.

Системообразующий эффект СЖПЛ – проявление системного свойства личности в категориях удовлетворенности жизнью, субъективной витальности и благополучия.

Свойства элементов СЖПЛ – количественные и качественные критерии системного свойства личности (функциональности) как результата взаимодействия свойств всех объединяющих ее элементов; смысловая единица, конструкт, подлежащий операционализации и эмпирическому исследованию.

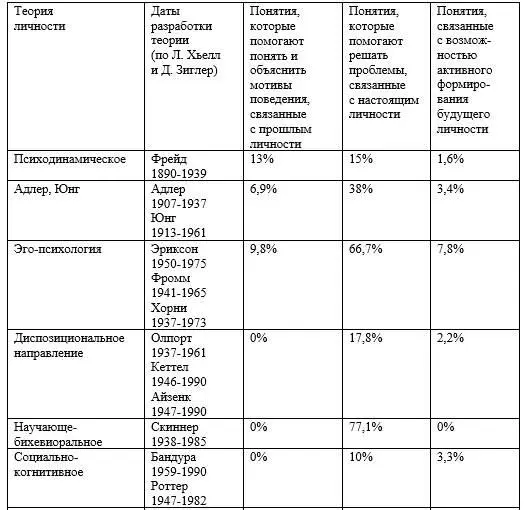

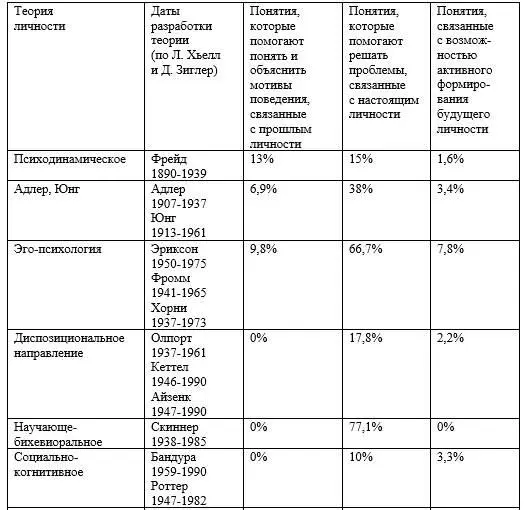

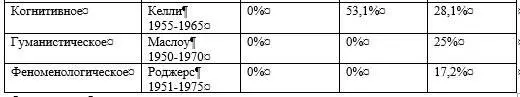

К основным параметрам функциональной (практической) значимости теорий личности относятся (Хьелл Л., 1997): использование понятий, ориентированных на прошлое личности, использование понятий, связанных с настоящим личности, использование понятий, связанных с возможностью формирования будущего личности (возрастающих потребностей человека).

На этой основе Л.И. Шрагиной (2008) разработаны показатели функциональной значимости различных теорий личности как искусственных систем (табл. 1).

Таблица 1 – Функциональная (практическая) значимость (идеальность)

теорий личности как искусственных систем (Л.И. Шрагина)

Одним из наиболее приемлемых вариантов использования системного подхода при изучении внутреннего мира личности (СЖПЛ) является теория функциональных систем П.К. Анохина (1975), которая, по мнению Ю.И. Александрова (1997), является методологической базой системного подхода к изучению нейрофизиологических основ психики и системной психофизиологии как направления психологии. Более или менее подробный анализ применимости теории функциональных систем (в рамках системного психофизиологического подхода) в психологии и в контексте оценки дихотомии «функциональность/дисфункциональность» СЖПЛ позволяет высказать ряд принципиальных соображений о возможности ее теоретического и практического использования.

П.К. Анохин (1975) определяет функциональную систему как такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов, направленного на получение полезного результата. Этот фактор-результат деятельности системы, нацеленный в будущее, является системообразующим фактором. Включение его в концептуальный аппарат системного подхода позволяет рассматривать СЖПЛ как модель будущего результата-формирования субъектности целостной личности или ее дисфункционального варианта как отражение совокупной активности всех функциональных систем личности.

В качестве основного препятствия на пути к синтезу психологического и физиологического знания рассматривается эмерджентность психического, т.е. появление на уровне психического таких специфических качеств, которыми не обладает физиологическое. Системное решение этой психофизиологической проблемы позволяет считать, что психические и нейрофизиологические процессы сопоставимы только через информационные системные процессы, т.е. процессы организации элементарных механизмов в функциональную систему. Иначе говоря, психические явления могут быть сопоставлены не с самими локализуемыми элементарными физиологическими явлениями, а только с процессами их организации. При этом психологическое и физиологическое описания поведения и деятельности оказываются частными описаниями системных процессов.

Читать дальше

![Владимир Абрамов - Джина Джинджер и утерянные конспекты [СИ]](/books/430474/vladimir-abramov-dzhina-dzhindzher-i-uteryannye-konspe-thumb.webp)