Роль и значение человеческого Бессознательного

К сожалению, для того чтобы вы действительно это осознали, вам придется потратить некоторое время и вполне определенные усилия. Для чего чисто теоретически начнем с воззрений великолепного гипнотерапевта С. Гиллигена [16] Гиллиген С. «Терапевтические трансы», М.: Независимая фирма «Класс», 1997.

.

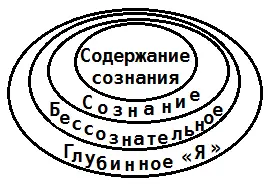

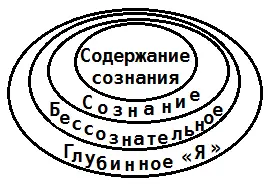

Прежде всего данный автор, развивая идеи М. Эриксона, выделяет четыре уровня, на которых можно рассматривать уникальность человеческой личности:

— глубинное «Я»,

— бессознательное,

— сознание,

— содержание сознания.

Схематично это можно выразить так:

Рис. 21

Глубинное «Я»в данной модели рассматривается как сущность личности, которая не может быть воплощена ни в каком образе, определении или форме. Оно представляет собой тот ритм и то самоощущение целостности, которое характеризует уникальность человека. С. Гиллиген считает, что эта сущность неделима и является источником жизненной энергии и продуктивности. А еще он предлагает представить себе это самое глубинное «Я» в виде четырехмерного гипершара, сложенного в топологическую форму тора (успокойтесь — это всего-навсего бублик или, точнее, «шар в виде пончика»). Весьма замечательное свойство этого гипершара состоит в том, что любая точка внутри него представляет собой центр, описываемый тем же преобразованием Фурье, каким математики пользуются для получения голограмм, то есть целое здесь содержится в любой из своих точек, как в голограммах. А теперь внимание: именно такой гипершар, именуемый еще «поверхностью Мебиуса», был предложен Эйнштейном и Эддингтоном как модель Вселенной!!!

Если надо, остановитесь на время и попробуйте переварить эту информацию о глубинном «Я» как человеческой душе. Я же пойду дальше и сообщу, что, по все тому же С. Гиллигену, дифференциация «Я» со временем приводит к возникновению системы обеспечения нашей целостности, которая и называется бессознательным. Это инструмент, вычислительное устройство, потрясающе сложная информационная система, задача которой заключается, во-первых, в поддержании целостности «Я», а во-вторых — в расширении его автономии.

На фоне или в поле бессознательного формируется сознание — весьма прямолинейное образование, главными функциями которого являются структурирование информации в последовательности действий (это и есть пресловутые «мыслительные структуры»), а также упорядочивание и определение взаимоотношений между понятиями. По С. Гиллигену, сознание — это некий регулятор или менеджер, директор нашего «Я». Увы, по своей природе директор этот изначально консервативен, а отнюдь не продуктивен. Сознание — это наши роли, кибернетические петли, рациональные и целенаправленные планы, сценарии, стратегии и структуры. Через него проходят некие элементы, составляющие содержание сознания — в основном индивидуальные восприятия, образы и ощущения, а также познание и двигательные проявления.

Получается, что согласно С. Гиллигену, нас можно рассматривать как уникальную сущность («Я»), работающую в рамках не менее уникальной психобиологической организационной системы (бессознательное), использующую опять-таки уникальные стратегии в попытках достичь целей (сознание) и поглощенную в каждый данный момент конкретным психическим содержанием (содержание сознания).

Наиболее важный вывод, который можно сделать из всей этой, на первый взгляд, тарабарщины — это то, что и бессознательные процессы представляют собой нечто разумное, организованное и продуктивное. Более того, как неоднократно подчеркивал М. Эриксон, наше сознание очень разумно, но наше бессознательное намного умнее. Ибо, уже по Г. Бейтсону, (но по все той же книге того же С. Гиллигена), сознание склонно не замечать природы «Я» и внешнего мира, поскольку содержание его экрана определяется соображением цели. Сознание действует линейно — «Я хочу Г, Б выведет к В, а В — к Г, стало быть, Г может быть достигнуто через Б и В». Но мир, который нас окружает, не линеен(как не линейна и сама по себе психика)! А значит, сознательно мы никогда не сможем его отобразить с достаточной степенью точности. И уж тем более не добьемся в нем успеха — в силу теперь уже понятной вам узости целенаправленного и рационального подхода сознания (отказ от которого или, по крайней мере, корректировка и есть, по Г. Бейтсону, существенная черта мудрости).

Читать дальше

![Джоэль Курцмен - Да сгинет смерть! [Победа над старением и продление человеческой жизни]](/books/45696/dzhoel-kurcmen-da-sginet-smert-pobeda-nad-stare-thumb.webp)