Таким образом, буддизм с самого начала своего существования мыслился как своеобразный проект преобразования человека и существа страдающего и несчастного в существо свободное и совершенное…» ( [7, с. 155–157] 7 Большая восточная книга мудрости, М.: Эксмо, 2011.

, курсив мой. — С.К.).

Теперь то же (и из того же) об индуизме, буде он в чем-то дополняет картину трансцендентности.

«Несмотря на противоречия между различными вариантами индуизма, в основе всех их лежат несколько фундаментальных положений. Вот некоторые из них.

За пределами вечно изменчивого физического мира существует единый универсальный, неизменный, извечный дух, который называется Брахман. Душа (Атман) всякого существа во Вселенной, включая и богов, есть частица этого духа. Когда умирает плоть, душа не погибает, а переходит в другое тело, где продолжает новую жизнь. Судьба души в каждой новой жизни зависит от ее поведения в прежних воплощениях. Закон кармы гласит: никакой грех не остается без наказания, ни одна добродетель — без награды; если человек не получил заслуженной кары или награды в этой жизни, он получит их в одной из последующих» [7, с. 182] 7 Большая восточная книга мудрости, М.: Эксмо, 2011.

.

Теперь, продолжая цитатничество, следует отметить ряд различий индуизма и буддизма.

Индуизм, как и буддизм, говорит о карме, но сама идея кармы здесь несколько иная. В классическом индуизме идея кармы ближе к идее долга… Если кто-либо действует, как совершенная жена или совершенный слуга, в будущих жизнях его положение, вероятно, будет лучше. Также в индуизме хоть и содержится идея перерождения, как и в буддизме, но понимается она несколько иначе. В индуизме говорится об «Атмане», или «я», перманентном, неизменном, отдельном от тела и ума и переходящим из жизни в жизнь в одном и том же состоянии. Здесь может быть приемлема аналогия «я» со статуей, перемещающейся, как на конвейере, из одной жизни в другую. В буддизме «я» можно уподобить изображению на киноленте, где в каждом последующем кадре изображение несколько изменяется, хотя в основном и соответствует тому, что было в предыдущем кадре» [7, с. 184–185] 7 Большая восточная книга мудрости, М.: Эксмо, 2011.

.

Трансцендентность в буддийской традиции

А теперь отведем свой взор от высокодуховных теорий и обратимся, так сказать, к практике буддизма, довольно хорошо изучившему трансцендентность.

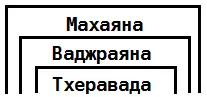

Так вот, для нас крайне важно то, что в нем наличествуют три главных традиции (из вежливости, но в последний раз, чтобы не смущать неокрепшие умы читателей, упомяну их названия — Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна). Различия между ними весьма существенны, но если говорить о главном из оных в контексте нашей книги, то они сведутся к тому, кем должен стать (в идеале занимающийся трансценденцией) человек. «В общем, — пишет известный специалист по дзен, цигун и ушу Вон Кью-Кит, — тхеравадин является моралистом (высокодуховной сущностью. — С.К.); махаянист — сострадательным космическим мыслителем, а ваджраянист — духовным чудотворцем» [15, с. 57] 15 Вон Кью Кит «Энциклопедия дзэн», М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

.

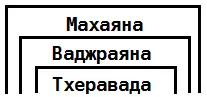

Возьмем это за основу, но при этом, нимало не умаляя значения ни одного из направлений, примем их за три уровня проявления трансцендентности, построенных по уже знакомому принципу матрешки (см. рис. 52).

Рис. 52

При этом не забудем, однако, что все они в конечном счете стремились к непосредственному опыту и переживанию Высшей Реальности. Но, во-первых, разной дня разного. Из того же источника: «Если дзен в Махаяне выделяет сострадание и мудрость, опираясь на бодхисатву, или бескорыстного спасителя, дзен в Вадхраяне выделяет развитие сверхъестественных сил и мистицизма, беря в качестве совершенного образа сиддху, или чудотворца» [15] Вон Кью Кит «Энциклопедия дзэн», М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

. А, во-вторых, совершенно по-разному. Например, конечной целью Тхеравады было достижение нирваны (ниббаны), т. е. состояния, где преодолены жизнь и смерть, а Махаяны — буддовости (Просветления). Буддизм Тхеравады стремится только к освобождению от иллюзорного «Я» (Эго), тогда как буддизм Махаяны ориентировался на избавление от иллюзорного мира чувственного бытия. Наконец, тхевардисты предпочитают в основном медитировать, сосредоточившись на одной точке, а махаянисты — на идее пустотности (Великой Пустоты). Кстати, что касается ваджраянистов, так те вообще используют в основном визуализации, являясь в том прямыми предтечами нейропрограммирования…

Читать дальше

![Джоэль Курцмен - Да сгинет смерть! [Победа над старением и продление человеческой жизни]](/books/45696/dzhoel-kurcmen-da-sginet-smert-pobeda-nad-stare-thumb.webp)