Сказанное, разумеется, отнюдь не означает игнорирования внешних социальных факторов, ненужности их изучения и учета. Во-первых, криминогенные черты личности формируются под воздействием названных факторов. Однако, «закрепленные» в личности, они превращаются в самостоятельную силу, преуменьшать значение которой не следует. Во-вторых, совершению преступления могут способствовать, даже провоцировать на это ситуационные обстоятельства, внешняя среда. Но, как известно, одна и та же ситуация воспринимается и оценивается разными людьми по-разному. Стало быть, в конечном итоге в механизме индивидуального преступного поведения личность преступника играет ведущую роль по отношению к внешним факторам. Поэтому совершение преступления точнее было бы рассматривать не только как результат простого взаимодействия личности с конкретной жизненной ситуацией, в котором они выступают в качестве равнозначных «партнеров». Преступление есть следствие, реализация криминогенных особенностей личности, которая взаимодействует с ситуативными факторами.

Понимание общественной опасности таким образом, что человек, обладающий подобными качествами, может совершить преступление, не предполагает фатальности преступного поведения. Это качество может быть реализовано в поведении, а может и не быть, что зависит как от самой личности, так и от внешних обстоятельств, способных препятствовать такому поведению, даже исключить его.

Изучение личности преступника должно строиться на твердой правовой основе, т. е. должна изучаться личность тех, кто по закону признается субъектом преступления. Поэтому рассматриваемая категория имеет временные рамки: с момента совершения преступления, удостоверенного судом, и до отбытия уголовного наказания, а не до момента констатации исправления. После отбытия наказания человек уже не преступник, а потому не может рассматриваться как личность преступника. Человек освобождается от наказания не потому, что исправился, а потому, что истек установленный законом срок наказания. Действительное же его исправление, если под этим понимать положительную перестройку системы нравственных и психологических особенностей, ведение социально одобряемого образа жизни, может иметь место значительно позже отбытия наказания или вообще не наступить. В последнем случае нужно говорить не о личности преступника, а о личности, представляющей общественную опасность.

Тем не менее нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, но и тех, чей образ жизни, общение, взгляды и ориентации еще только свидетельствуют о такой возможности, которая реальностью может и не стать. Значит, в сфере криминологических интересов находятся алкоголизм, наркомания, бродяжничество, проституция и другие непреступные антиобщественные явления и соответственно личность тех, кто совершает такие поступки. Все это служит базой научно обоснованной системы профилактики преступлений, в том числе ранней, но изучение указанных лиц выходит за пределы личности субъекта преступления. Стало быть, в предмет криминологии входит не только личность собственно преступника, но и тех, кто может стать на преступный путь, что исключительно важно для борьбы с преступностью. Изучение всех этих вопросов помогает вскрыть причины преступлений и разработать эффективные средства их профилактики.

Можно представить исследование проблем личности преступника, которая, как и любая личность, постоянно изменяется и развивается, в виде некоего пути, этот путь весьма условно и относительно можно разбить на три «части»: 1) формирование личности преступника, личность в ее взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией до и во время совершения преступления; 2) личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи с совершенным им преступлением;

3) личность преступника в период отбывания наказания. Период адаптации к новым условиям освобожденных от наказания интересует нас лишь в связи с возможностью совершения нового преступления, поэтому он может быть включен в первую «часть». Каждая «часть» может исследоваться соответствующей группой наук.

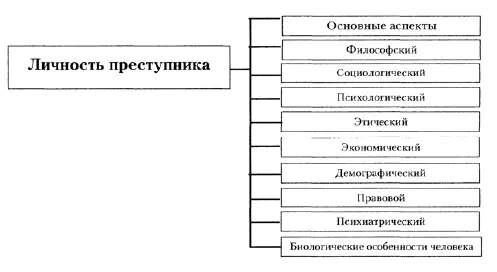

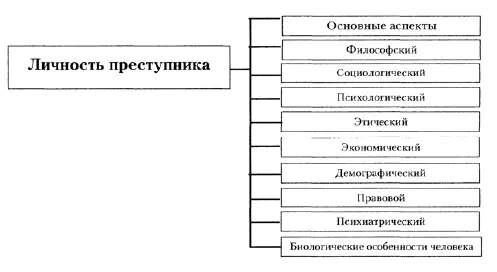

Наряду с предложенной классификацией возможна и такая классификация основных аспектов личности преступника, каждый из которых изучается обязательно с привлечением достижений и методов соответствующих наук.

Из этой схемы видно, методики и достижения каких наук необходимо использовать при изучении личности преступника.

Читать дальше