A. М. –Они изучают движение как движение, чистое движение.

B. Д.– Да, какой пласт геометрических преобразований осуществляет это субъектное движение глаз. Давайте послушаем, как Аршак расскажет о путях конкретной разработки этого общего положения о том, что есть внесубъектное, внечеловеческое, природное основание, благодаря которому становится возможным возникновение явления психического отражения в мире как явления структурирования, упорядочивания и которое в данном случае является, я не боюсь сказать, онтологической предпосылкой субъектных психических отправлений. Но с одной оговоркой. Все-таки, если эта идея интересна, то нужно вернуться к «Философии природы» Гегеля.

A. М. –Вы предлагаете, чтобы я продолжил?

B. Д. –Да, если мы до сих пор правильно понимали твои мысли.

А.М. –К сожалению, не так правильно, как мне хотелось бы. Особенно неправильно понял все сказанное мною Михайлов.

Ф.М. –Что я не понял?

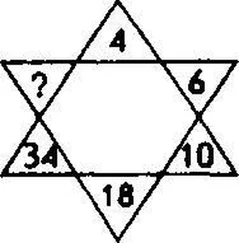

A. М. –Как я говорил, процесс осуществления возможности психического отражения представляется мне как процесс, общей характеристикой которого является борьба между глобальностью и упорядочиванием. Между прочим, Феликс, твое неадекватное понимание проявляется и у других моих слушателей. И это не случайно. Поэтому сейчас очень важно адекватное понимание. Неадекватное понимание сказанного начинается с того, что практически никем не замечается, что речь идет о содержании процесса, на одном полюсе которого – глобальность, а на другом – упорядочивание. Не как отдельно взятые явления или понятия, а только вместе и только как содержание процесса.

B. Д. –То есть процесса перехода.

A. М.– Да, содержание, характеристика этого процесса, а не характеристики отдельного понятия глобальности и отдельного понятия упорядочивания, как рассматривает Михайлов. Феликс не учел, что речь идет не о понятиях дискретного и непрерывного или целостного и конечного, не о самих понятиях, а о характеристике их взаимодействия.

B. Д. –О переходе.

A. М. –Это тоже неточно. Говоря о переходе, мы подразумеваем одно отдельно от другого, переход из одного в другое. Это характеристика законченного процесса, а нам необходимо охарактеризовать сам процесс, поэтому речь идет о взаимодействии. Этот процесс и создает возможность порождения психического отражения. Часто для лучшего понимания я привожу такой пример. Есть два куска металла, и есть процесс сварки. Таким образом, речь идет о процессе сварки, а не о том, какими были два куска металла до и после сварки.

B. Д. –Значит, мы говорим о сварке?

А.М. –Да, о сварке! О том, как два отдельных куска металла становятся единым куском благодаря особым температурным режимам, молекулярным и другим изменениям, характеризующим сам процесс и особенности сварки. Аналогично этому я понимаю психическое отражение, когда из двух «кусков» – глобальности и упорядоченности – на основе закономерностей систем сварки (создания определенной температуры) и закономерностей металлов (атомное и молекулярное движение при температурных изменениях) порождается новая «сваренная» деталь. Мне кажется, что Михайлов упустил процесс сварки.

Ф.М. –Ничего подобного! Аршак, весь пафос моего выступления был принципиально в другом. Я говорил о том, что главное не просто указать на банальность, что все люди производят какие-то человеческие понятия. Я еще раз повторю сказанное Василием Васильевичем. Мы возводим понятие в действительность и тем самым в определенность. А коль скоро мы это делаем, следовательно, мы не можем не считаться с формой развития этого понятия. Поэтому я прошу обратить ваше внимание не на эту, отмеченную уважаемым Аршаком, банальность, что мы говорим о человеческих понятиях. Мы договорились, что будем говорить о человеческих понятиях. Если ты решил выбрать свое собственное «тыкание», то, будь добр, подними его на уровень понятия – всеобщности и покажи, каким образом можно сюда перейти. Теперь, когда я слышу рассуждение об изначальности, я возьму на себя смелость поставить вопрос о дискретности и всеобщности и т. д. При этом я сразу говорю: товарищи, здесь меня волнует то, что это – всеобщность. Меня не интересует, это сварка или варка, не интересует, что ты с ними делаешь. Интересует то, что историческое развитие логики в культуре достаточно глубоко разработало эти две формы фиксации действительности – дискретность и непрерывность. Хороший пример: шар Земли и меридианы, параллели – это образ научного понятия. Почему? Потому что, с одной стороны, мы видим реальное понятие меридианы и параллели, а с другой – мы пытаемся освободиться от субъективности и сказать, что мы тут не при чем. Что же тогда получается? Когда мы говорим: дискретный и непрерывный…

Читать дальше