Стремясь изучать реальные явления, подверженные влиянию большого числа неучтенных факторов, путем сравнения с уже существующими или специально созданными упрощенными моделями, где все факторы учтены, а связи однозначны, психология неизбежно прибегает к редукционизму (Смит, 2003, с. 74). Но во многих случаях «сведение внешне сложных и несопоставимых процессов к более простым и основным силам и принципам является ‹…› не недостатком, а научной целью» (Демоз, 2000, с. 11).

Мы не ставим целью упрощение реальных явлений, но при установлении основных инвариант и переменных, необходимых для опознания социальной идентичности и маргинализма профессионала, мы неизбежно прибегаем к редукционизму. Это служит основой для стандартизации методической процедуры психологического анализа ценностно-мотивационной основы профессиональных поступков и обеспечения возможности сопоставления профессиональных феноменов совершенно разных эпох, культур и сфер деятельности по единым основаниям.

Для описанных ниже методов важно, что рассмотрение поступков профессионала возможно вне его самого: по следам его поведения в социуме. Причем социумом фиксируются только те поступки, которые значимы для него либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Это позволяет определять и область применения идентификационно-реконструктивных методов – социально значимые профессиональные поступки. Поступок – конечный продукт деятельности профессионала, и поскольку он уже отделен от человека, то есть реализован, то может быть исследован самостоятельно, вне самого человека и даже тогда, когда этого человека уже нет. Но человек там всегда присутствует в проекциях его мотивов и ценностных ориентаций, которые в принципе можно реконструировать, анализируя поступки. Этим и обусловлен ведущий принцип нашего исследования – реконструктивный.

Сказанное целиком относится к тем ситуациям, в которых профессионалы недоступны для прямого контакта в качестве респондентов и где исследователю остается лишь попытка воссоздать реальную картину уже совершенного поступка по его документальным следам и моделировать его ценностно-мотивационную предысторию. В случаях же, когда профессионалы доступны для прямого контакта, исследователь может прогнозировать и будущие поступки по полученным в ходе тестирования проекциям мотивационно-ценностной сферы и самоидентификациям профессионала.

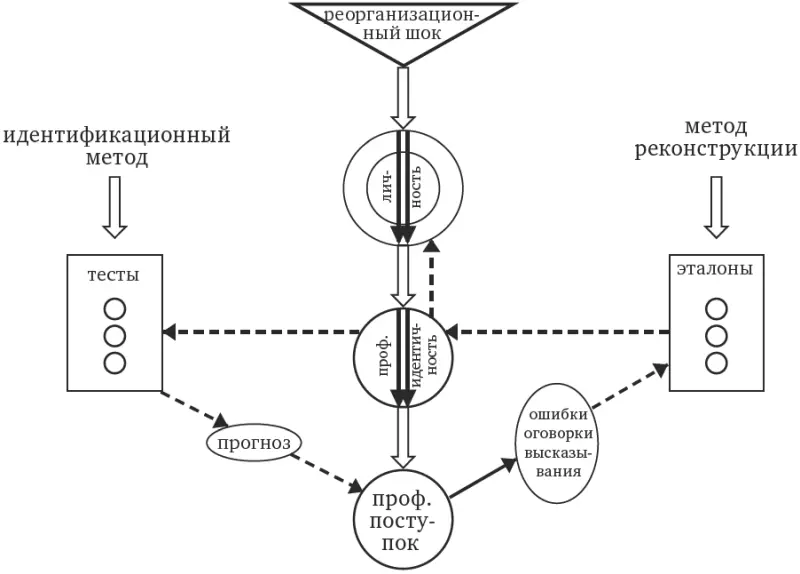

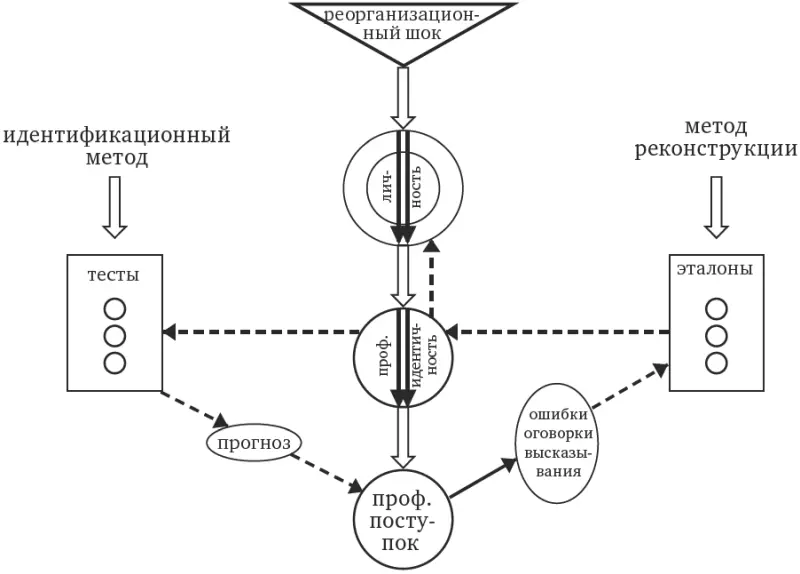

На рисунке 2 в единой модели представлены два принципа проективного исследования: реконструктивный и идентификационный, отражающие обязательные процедурные элементы: по три эталона для сравнения и последовательность шагов исследования (от профессионального поступка к реконструированию его происхождения в первом методе и от оценки идентичности к прогнозу профессионального поступка – во втором). Конкретные приемы исследования и тестовый материал могут быть весьма разнообразны, в зависимости от поставленных задач исследования, типа профессии, особенностей профессионалов. Здесь в качестве примера предлагается два варианта. Первый – это реконструктивный метод на основе ретроспективного анализа реальных интервью путем соотнесения их с эталонами-конструктами (для профессионалов, недоступных прямому исследованию). Второй – идентификационный метод на основе проективной идентификации с содержательными тестовыми высказываниями (когда прямые контакты с респондентом возможны).

Особенности исследования психологии профессионала

Рис. 2. Идентификационно-реконструктивная модель проективного исследования

Проективно-реконструктивный метод(рисунок 2, правая часть) направлен на выявление мотивационно-ценностной основы профессионального поступка, которая в момент его совершения была осознанной, но социально нежелательной и потому специально скрывалась, однако была зафиксирована в виде ошибок, оговорок, высказываний, в поведенческих реакциях. Метод допускает некоторую редукцию реального события, поскольку в качестве эталонов для оценки позиции профессионалов используются унифицированные конструкты. Для определения эталонов были исследованы эмпирические источники, описывающие поведение профессионалов (сообщения СМИ, мемуары, интервью, дневники, высказывания, акты расследования происшествий), и выделены три группы описаний. В одной из них представлены заведомо идентичные профессионалы, поступки которых отличались высоким профессионализмом и нравственностью, независимо от тяжести ситуации и отсутствия вознаграждения; в другой – типично маргинальные фигуры, совершавшие серьезные нарушения профессиональной этики и долга в своекорыстных целях, которые вызывали социальное осуждение; в третьей – профессионалы, выполнявшие свои функции удовлетворительно лишь в стабильных и комфортных условиях, однако большинством их коллег и клиентов это расценивалось как «нормальное».

Читать дальше