Рис. 11.6.Составляющие блока «Предотвращение конфликта»

Предотвращению конфликтов способствует и своевременное обнаружение конфликтных ситуаций. Это позволяет, с одной стороны, своевременно приступить к их разрешению, не допуская их разрастания и углубления, а с другой – проявлять осторожность, не допуская инцидентов, могущих спровоцировать конфликт. Безошибочно сформулировать конфликтную ситуацию помогают соответствующие правила, представленные в разделе 3.5.

Множество конфликтов возникает в результате манипулятивного общения. Успех манипулятора достигается в том случае, когда жертва не смогла защититься от манипуляции. Выигрыш манипулятора за счет жертвы приводит к ухудшению отношений между жертвой и манипулятором, что уже является конфликтной ситуацией.

Чтобы избежать этого, ставится заслон манипулятору. Таким заслоном служит универсальная система защиты от манипулирования, представленная в моей книге «Психология манипулирования» [300]. Сохранению отношений в наибольшей степени отвечает пассивная защита от манипуляций.

Диагностика возникновения и развития конфликта

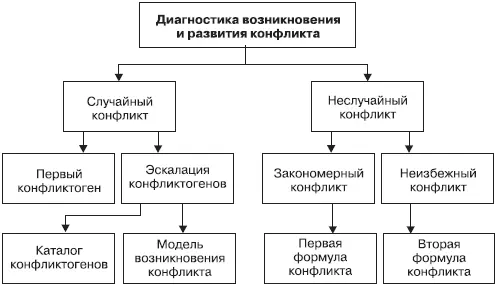

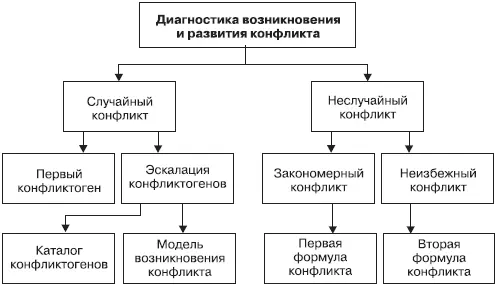

Содержание соответствующего блока «Диагностика возникновения и развития конфликта» представлено на рис. 11.7.

Первая задача – определить, к какому типу конфликта (случайный, закономерный, неизбежный) относится конфликт (см. типологию конфликтов в разделе 3.4). Решающую роль играет отсутствие или наличие (и их количество) конфликтных ситуаций. При их отсутствии имеем случайный конфликт, при их наличии – неслучайный конфликт.

Рис. 11.7.Составляющие блока «Диагностика возникновения и развития конфликта»

Случайный конфликт возникает в силу закономерности эскалации конфликтогенов (раздел 3.2). Помогает выявить всю цепочку приведших к данному конфликту конфликтогенов их классификация, приведенная в том же разделе.

В соответствии с таблицей раздела 3.4 при наличии лишь одной конфликтной ситуации имеем закономерный конфликт, описываемый первой формулой конфликта (формула 3.1), при наличии двух или более конфликтных ситуаций – конфликт, структура которого задается второй формулой конфликта (формула 3.2).

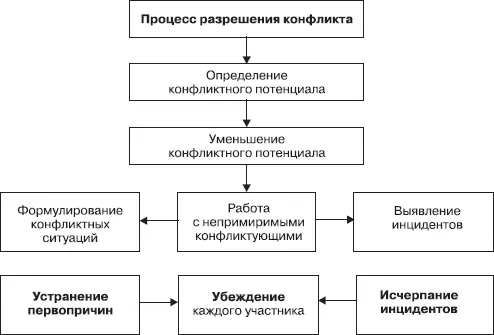

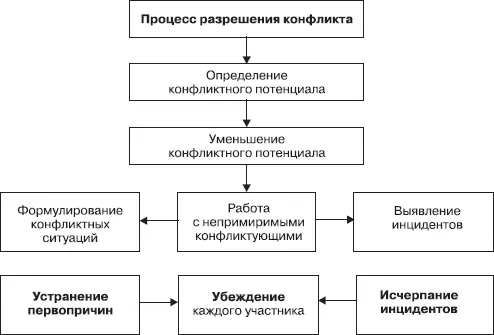

Процесс разрешения конфликта изображен на рис. 11.8.

Первым этапом этого процесса является определение конфликтного потенциала по методике, описанной в разделе 11.2. Существенно здесь выявить всех участников конфликта – активных и пассивных, явных и тайных и степень их вовлеченности в конфликт, причины их участия в конфликте.

Следующий этап – уменьшение конфликтного потенциала. Этому посвящены разработки, представленные в разделе 11.3.

При отсутствии накопившихся противоречий у ряда конфликтующих (случайные конфликты) методами убеждения возможно добиться их примирения.

Рис. 11.8.Составляющие блока «Процесс разрешения конфликта»

В отношении непримиримых участников конфликта главная работа состоит в точном формулировании и последующем устранении конфликтных ситуаций – первопричин конфликтов. Алгоритм определения конфликтных ситуаций приведен в разделе 3.5.

Если конфликт развивается по первой формуле конфликта, то необходимо выявить также и инцидент и исчерпать его. После устранения конфликтных ситуаций исчерпание инцидента вполне достижимо с помощью правил убеждения, изложенных в разделе 11.4, тем самым все составляющие конфликта ликвидируются, что и означает разрешение конфликта в целом.

1. Абабков В. А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. – СПб., 2004.

2. Агеев B. C. Ситуативные вариации параметров // Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку / Под ред. А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой. – М.: Изд-во МГУ, 1975.

3. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие. – М., 1990.

4. Агеев В. С. Психология межгрупповых отношений. – М., 1983.

5. Адлер А. Очерки индивидуальной психологии. – М., 2002.

6. Алдайк Р. Дж. Саддам Хусейн. – Ростов н/Д, 1999.

7. Алешкин Н. И. Личные особенности учащихся с трудностями общения: Дисс… канд. психол. наук. – СПб., 1997.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Виктор Шейнов - Развиваем мышление, сообразительность, интеллект [Книга-тренажер]](/books/404204/viktor-shejnov-razvivaem-myshlenie-soobrazitelnost-intellekt-kniga-trenazher-thumb.webp)