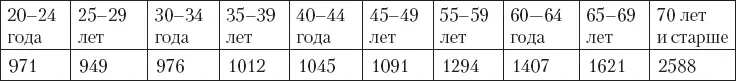

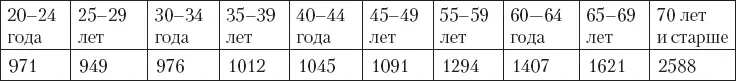

В России повышенная смертность мальчиков, подростков, молодых мужчин приводит к диспропорции полов начиная с 35 лет (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Число женщин по отношению к каждой тысяче мужчин в различных возрастных категориях

(Примечание. Можно заметить по приводимым данным, что примерно до 35 лет (по данным переписи 2010 г. – до 33 лет) существует даже некоторая статистическая «нехватка невест», а ощутимый дисбаланс начинается с 60 лет, когда на двух «женихов» приходится три пожилые невесты. Для 20–33-летнего мужчины брачный рынок чисто теоретически даже несколько неблагоприятен – на одного молодого мужчину не приходится даже одной молодой женщины или девушки. Причем чем моложе мужчина, тем это более выражено) .

Данные о превалировании числа женщин над мужчинами нуждаются в уточнении.

Для соотношения полов важными факторами являются страна (и уровень ее развития), конкретный исторический период и возрастная группа.

Пропорция полов измеряется числом мужчин, приходящихся на 100 или 1000 женщин (или в процентах). Выделяют три разновидности этого показателя: первичную (соотношение мужских и женских зигот при оплодотворении), вторичную (соотношение родившихся живыми новорожденных мальчиков и девочек) и третичную (соотношение мужчин и женщин по отдельным возрастным группам или в репродуктивном возрасте).

По поводу первичной пропорции существуют ориентировочные данные: на 100 женских зародышей приходится 125–130 мужских. В дальнейшем часть мужских зародышей погибает, что влияет на значительно меньшую вторичную пропорцию. Вторичное соотношение (количество мальчиков, рожденных на 100 девочек) варьируется в разных странах и в разные периоды.

Мальчиков рождается больше, чем девочек. Эта закономерность была обнаружена еще в XVII в. англичанином Дж. Грантом. На 100 родившихся девочек приходится примерно 105–106 мальчиков, редко больше 107 и меньше 104 (Демографический энциклопедический словарь, 1985). Причиной считается меньшая жизнеспособность мальчиков, и природа как бы делает некоторый запас особей мужского пола, но к репродуктивному периоду нередко мужчин становится меньше, чем женщин. Хотя указанная закономерность сохраняется в разных странах и в разные времена, тем не менее встречаются вариации – иногда даже с преобладанием девочек при рождении (Бендас Т. В., 2006).

Концепция В. А . Геодакяна описывает дихотомию мужского и женского, опирающуюся на «интересы» популяции, видов. Согласно ей, женщинам присущи филогенетическая ригидность и онтогенетическая пластичность, а мужчинам – филогенетическая пластичность и онтогенетическая ригидность.

Данная концепция подвергалась критике за абсолютизацию принципов полового диморфизма: далеко не все в человеке может быть описано альтернативой «мужское или женское», «или-или». Например, для описания гормональных систем этот принцип не подходит: и мужской, и женский организмы продуцируют как мужские, так и женские половые гормоны, а гормональная маскулинность или фемининность определяется по преобладанию тех или других гормонов. Головной мозг несет в себе возможности программирования поведения и по мужскому, и по женскому типу. Свойства этого круга описывает континуальная модель, в которой маскулинность (М) или фемининность (Ф) по каждому из признаков рассматриваются как содержимое сообщающихся сосудов, и «свой» сосуд должен быть заполнен больше, чем «чужой» (Каган В. Е., 1991).

В конце XIX – начале XX в. идея двуполости серьезно обсуждалась В. Флиссом, З. Фрейдом, О. Вейнингером, М. Хиршфельдом и другими учеными, а позже получила и естественно-научные обоснования не только существования патологических вариантов (например, гермафродитизм), но и особенностей функционирования нормального организма.

Гормоны всех трех групп – как мужские (андрогены), так и женские (эстрогены и прогестины) – присутствуют у обоих полов. Уровень эстрогенов у мужчин составляет от 2 до 30 %, а уровень прогестерона – от 6 до 100 % женского уровня этих гормонов. Средний уровень андрогенов у женщин составляет 6 % мужского уровня (Money J., 1980).

На основе идеи континуума маскулинно-фемининных (М/Ф) свойств западные психологи в 1930–1960 гг. сконструировали несколько специальных шкал для измерения М/Ф умственных способностей, эмоций, интересов и т. д. (тест Термана – Майлс, шкала М/Ф MMPI, шкала маскулинности Гилфорда и др.). Все эти шкалы предполагают, что индивиды могут в пределах какой-то нормы различаться по степени М и Ф. Однако сами свойства М/Ф представляются все же альтернативными, взаимоисключающими: высокая М должна коррелировать с низкой Ф и обратно, причем для женщины желательна высокая Ф, а для мужчины – М. Выяснилось, однако, что далеко не все психические качества поляризуются на мужские и женские. Кроме того, разные шкалы (интеллекта, эмоций, интересов и т. д.) в принципе не совпадают друг с другом: индивид, высокомаскулинный по одним показателям, может быть весьма фемининным по другим. Например, в одном исследовании сравнение группы студенток – членов университетских сборных команд и контрольной группы студенток того же университета показало, что спортсменки менее фемининны, но не более маскулинны, чем неспортсменки (Colker R., Widom C. S., 1980).

Читать дальше