Чтение «Критики чистого разума» И. Канта укрепило Толстого в его убеждении в субъективности категории времени – пространства. В последнее двадцатилетие своей жизни писатель склонен был считать эти понятия иллюзией человеческого сознания. Духовное движение проходит вне физических пространственно-временных границ, которые обыденное сознание отождествляет с материальным бытием вещей в мире. Материальные вещи сами по себе не нуждаются в данных категориях, это наше сознание приписывает им подобные рассудочные определения: «<22 сентября 1904 г.> Читал Канта <...> громадная <���его> заслуга – условность времени. Это велико. Чувствуешь, как бы ты был далеко позади, если бы, благодаря Канту, не понимал этого»; «<19 апреля 1904 г.> Противоречие во всем, что мы думаем вне формы пространства и времени <...> т.е. нашего ума не хватает на мышление вне пространства и времени. Логично только то, что мы видим в пространстве и времени. Но самое пространство и время не логичны»; «20 сентября 1894 г. <...> я давно знаю, что пространство и время суть только порядок распределения предметов <...> времени и пространства нет, а это только две возможности понимать предметы <...> Это все вздор, и тут нет ничего реального. Реальны только наши чувства и мысли» [132].

В годы после кризиса у Толстого формируется мироощущение (нашедшее почти зеркальное отражение в дневнике), в рамках которого действует тенденция переживать все частные события экзистенциально, вне социально-исторического и астрономического контекста, а также вне соотнесенности с отдаленными, но одновременно происходящими событиями. Сознание Толстого оперирует вневременными и внепространственными, отвлеченными абсолютными категориями, которые прилагаются писателем к единичным событиям и лицам: «Себя в пределах своего тела я чувствую вполне ясно; других, одновременно и в одном месте живущих со мною людей, менее ясно; еще менее ясно людей, отдаленных от меня временем и пространством <...>» [133](т. 58, с. 54-55).

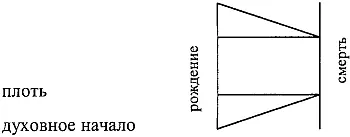

Объединение в одной и той же записи единичного события или лица с всеобщим духовным законом, экзистенции с абсолютом создает впечатление двоемирия, в котором сознание Толстого находилось в послекризисные годы. Все предшествующие дуальные формы хронотопа в дневнике – от юношеского разделения записей на временные события, с одной стороны, и долгосрочные «правила», «мысли», «наблюдения» – с другой, до собственно дневников и «записных книжек» позднего периода – представляли собой разные этапы эволюции взглядов писателя на философские категории пространства и времени.

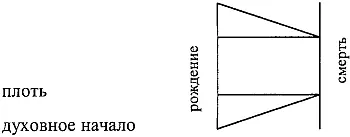

И уход Толстого из дома был в конечном счете выражением его давно наметившегося бегства из мира случайного и временного материального бытия в мир абсолютных духовных ценностей: «2 января 1905 г. Жизнь представляется в освобождении духовного начала от оболочки плоти – вот так: [134]

Как видно из приведенного обзора, обесценивание внешней жизни, стремление к упрощению всех ее проявлений параллельно с усложнением и повышением значимости жизни внутренней приводит к перемещению акцентов в формах хронотопа. Психологическое время – пространство становится главным в дневнике, физическое (локальное) отодвигается на периферию жизни и творчества.

3. Факультативные и смешанные формы хронотопа

а) историческое время – пространство

Помимо трех основных форм хронотопа история дневникового жанра зафиксировала несколько менее продуктивных разновидностей времени и пространства, которые нашли отражение в летописях крупнейших дневниковедов. Появление таких форм было обусловлено социально-историческими и психологическими факторами.

Исторический характер приобретает хронотоп в дневнике В.А. Муханова, который велся в течение 42 лет. Это наиболее типичный образец данной разновидности. Поэтому анализ проблемы целесообразнее провести на его материале.

На форму времени – пространства в дневнике Муханова оказали воздействие: 1) интерес автора к истории; 2) служебное положение. Дважды – в 1836 и 1843 гг. – Муханов формулирует принципы отбора материала и способ его организации. В записи под 2 декабря 1836 г. он ссылается на «стариков», очевидцев Большой истории, называя их «ходячими мемуарами» и «живыми записями событий» [135]. 1 января 1843 г. он составляет программу самообразования, в которой изучение истории стоит на втором месте. При этом Муханов указывает на Устрялова и Иловайского, метод которых ему больше всего импонирует.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу