Что мы знаем из опыта фотографии?

Давайте посмотрим, что мы знаем из опыта классической фотографии. Поначалу смелое кадрирование было не в моде, так же, как и в классическом искусстве. Это совершенно естественно, потому что: (а) фотография очень сильно подпитывалась от живописи в идейном плане, (б) фотографирование поначалу было процессом не быстрым из-за длинных выдержек, а жанровой, уличной и другой – «быстрой» фотографии не существовало, (в) из-за несовершенства оптики резкость на периферии кадра падала, и фотографы, желающие добиться резкости по всему изображению, часто помещали объект в центр и оставляли вокруг него пустоту. Примеров приводить не буду. Их можно без труда найти самостоятельно. Исключения составляли некоторые досадные промахи.

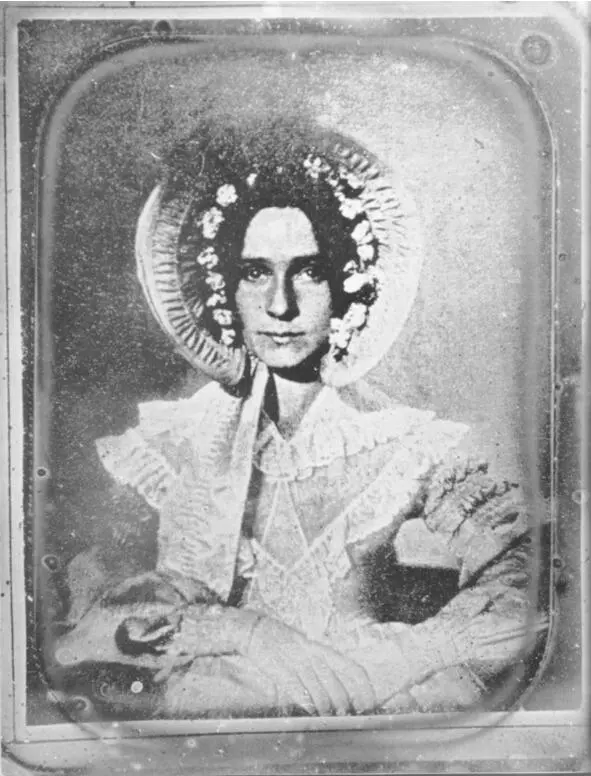

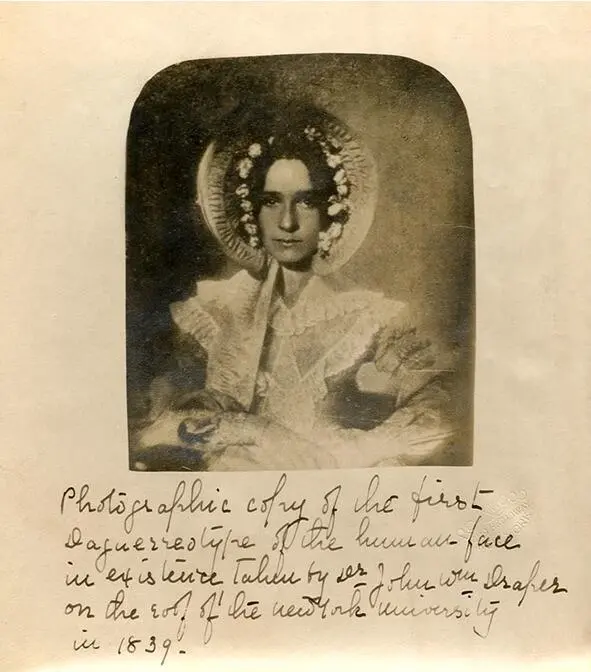

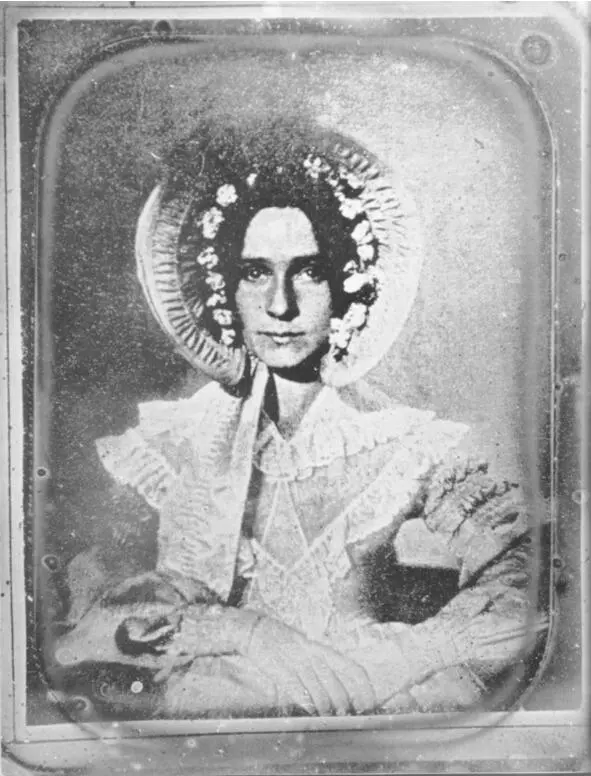

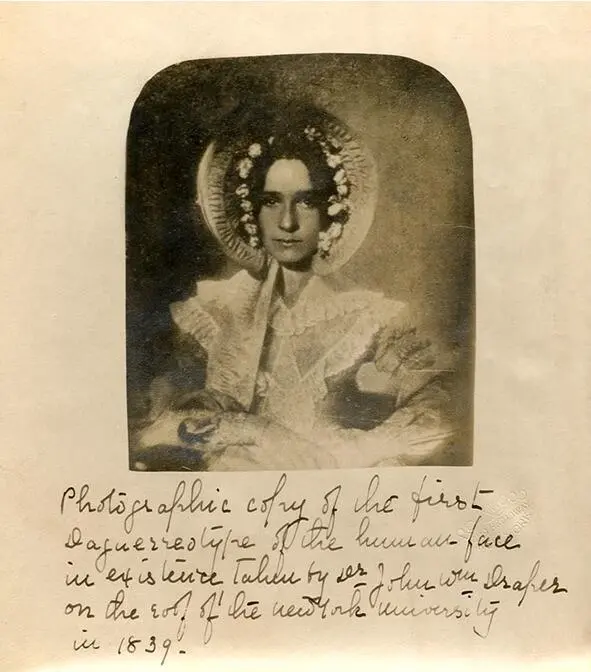

Занятно, что один из первых фотографических портретов при этом имел «неправильно обрезанную» руку (рис. 12).

Исходный портрет был снят почти «нормально», но потом использовалась перекадрированная версия с обрезанными пальцами.

Рис. 12а. John William Draper, две копии фотографии Dorothy Catherine Draper (сестры фотографа), сделанные примерно в 1840.

Рис. 12б. John William Draper, две копии фотографии Dorothy Catherine Draper (сестры фотографа), сделанные примерно в 1840.

Если изучать старые фотографии, то можно прийти к следующему: где-то до конца XIX века экстремальное и даже неосторожное кадрирование в портретной съемке, да и вообще в любой, практически отсутствовало. Можно выделить некоторые отдельные случаи, например, когда фотографировали портрет ребенка, а в кадре оставалась «обрезанная» рука его матери (рис. 13). Но это скорее исключение из общего правила.

Рис. 13. Charles Evans, Девочка с куклой, которая держится за руку матери , примерно 1853 г.

В первые два десятилетия прошлого века, когда выдержки стали уже достаточно короткими, начали развиваться событийная съемка, жанровая съемка, документальная фотография и многие другие виды фотографии, в которых фактор тщательного контроля за кадром стал постепенно ослабевать, и можно было все чаще видеть варианты кадрирования вне жесткого канона.

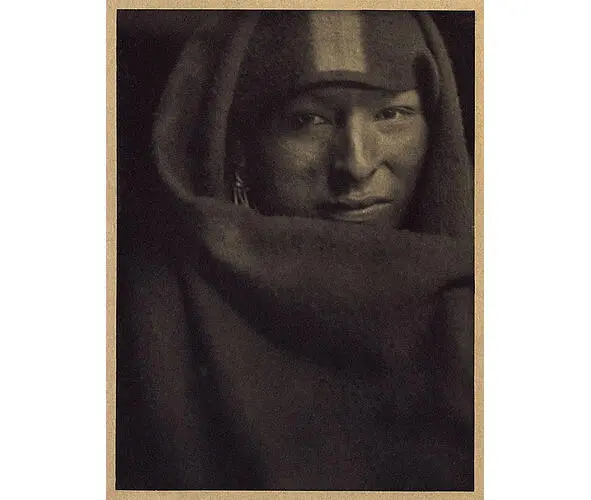

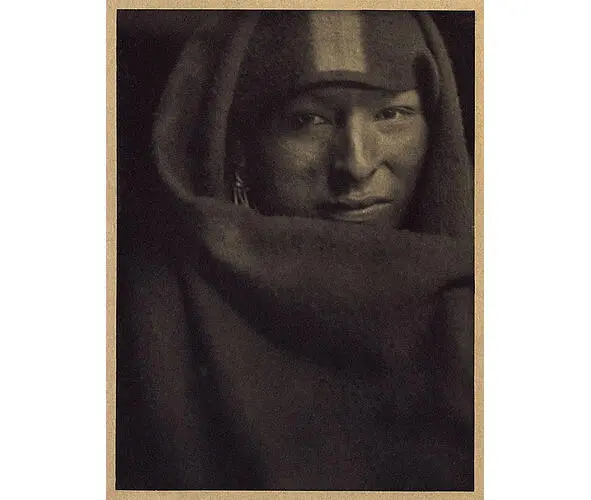

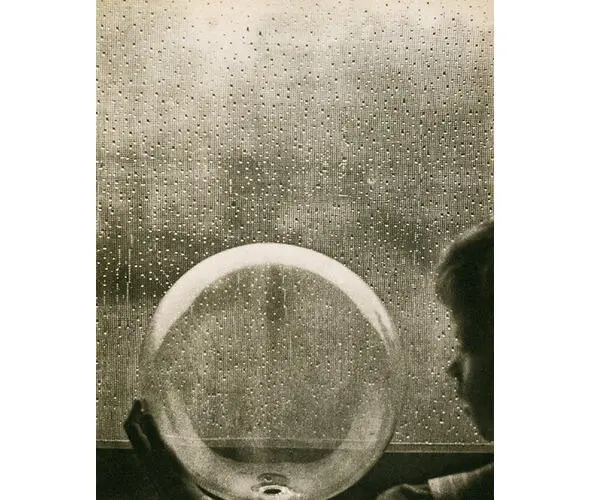

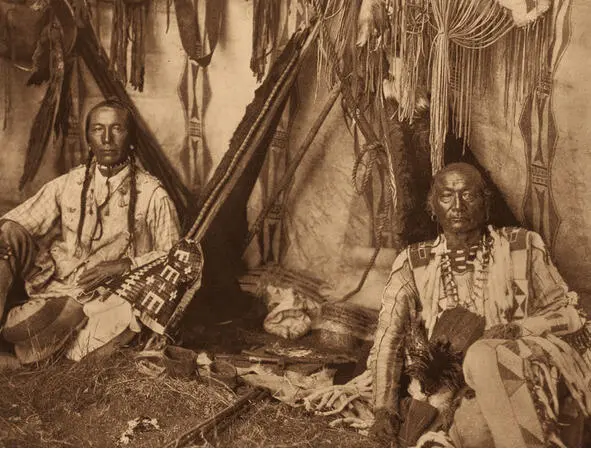

В начале XX века появляются портреты в уже знакомом нам современном стиле с более смелым кадрированием (рис. 14—17).

Рис. 14. Gertrude Käsebier, The Red Man , опубликовано

в №1 журнала Camera Work, 1903.

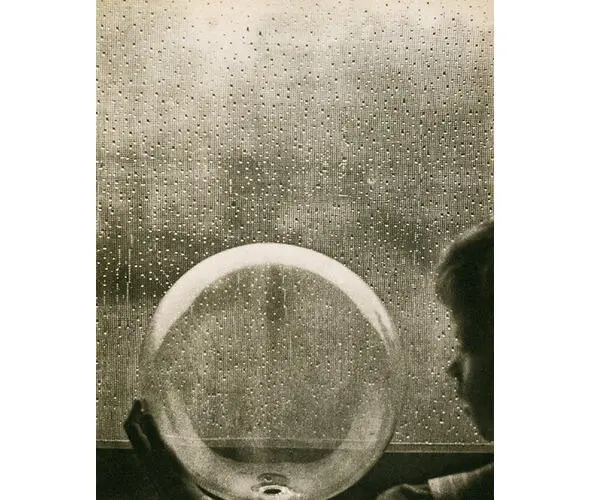

Рис. 15. Clarence H. White, Drops of Rain , опубликовано

в №23 журнала Camera Work, 1908.

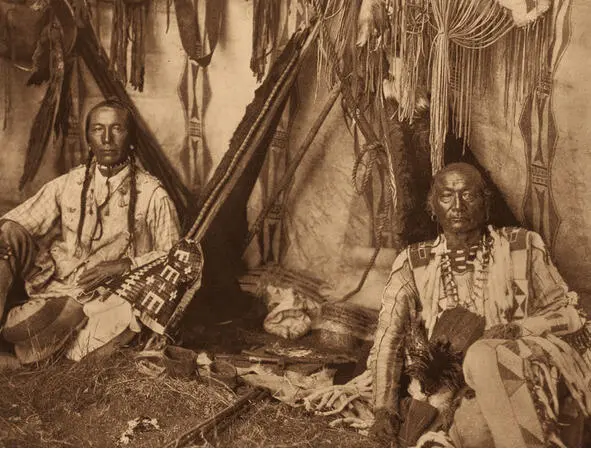

Рис. 16. Edward Curtis, In a Piegan Lodge , 1911.

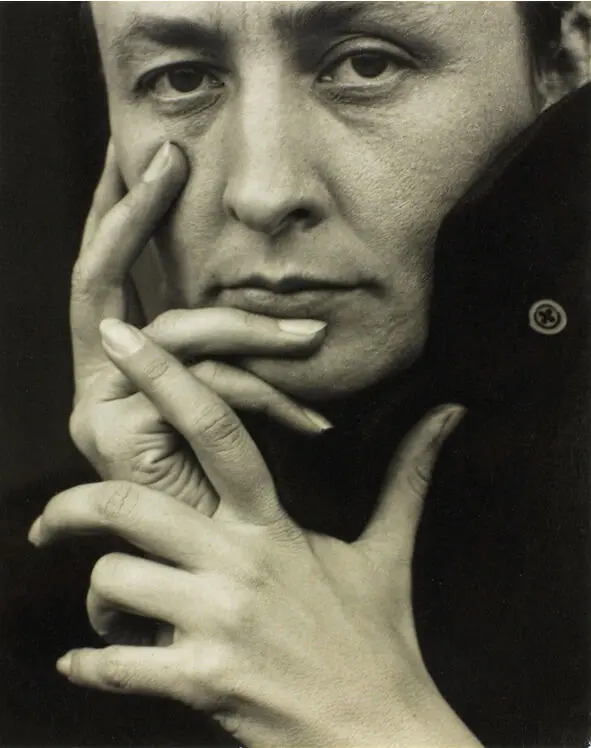

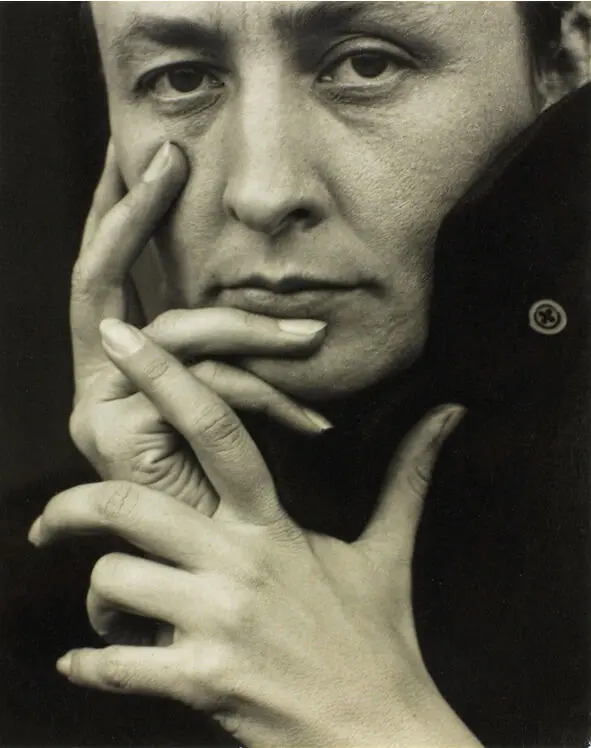

Рис. 17. Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe, hands 1918 .

В 1920-х годах и позже, у Мана Рэя и Эдварда Уэстона, а также у других фотографов «неправильная обрезка» и всякие способы нестандартного кадрирования уже встречаются сплошь и рядом. Любой найдет множество примеров с помощью Google.

Основная мысль, которую я хочу подчеркнуть, состоит в том, что в классической фотографии с начала прошлого века обрезание частей тела не по канонам классического портрета в живописи постепенно становится нормой, а после 1920-х годов используется весьма активно.

Что мы знаем из психологии восприятия и почему этими знаниями пользоваться сложно?

Мы уже выяснили, что в современной фотографии и изобразительном искусстве можно видеть весьма часто всякого рода «отклонения от рекомендованного строгими каноническими правилами» кадрирования. Новые, более современные способы строить кадр используются мастерами изобразительного искусства и фотографами весьма широко и не раздражают экспертов и искусствоведов.

Давайте обсудим, какие же все-таки есть ограничения на «обрезку» и что мы можем взять на эту тему из знаний по психологии восприятия.

Мне известно только два общих правила, которые имеют отношение к обсуждаемой теме. Однако как и многие общие правила, они весьма неконкретны и их трудно применять на практике.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу