Решения – это то, что мы делаем, чтобы избежать ступора. Само слово «решать» ( solve ) содержит в себе подсказку. Оно происходит от латинского solvere , что значит «ослаблять, развязывать». Решить проблему – означает развязать спутавшийся клубок мысли и создать движение: выйти из ступора.

Итак, решение – это действие, которое выводит из ступора.

Мы часто говорим «искать решение», «искать ответ». Но если решение проблемы – это действие, его нельзя найти ; его можно только сделать .

Два этапа решения проблем

Цель решения проблемы – избежать ступора.

Когда мы в ступоре, в нашем мышлении разверзается пропасть между пониманием проблемы и поиском решения. В подобной ситуации мы можем обратиться к новому методу решения проблемы. Мы можем обдумать ситуацию осознанно : проверить свои представления и интуицию, изучить факты, взглянуть на проблему с разных углов и рассмотреть альтернативные решения.

Для того чтобы распутать свои мысли, нужно прежде всего разделить процесс на два этапа.

Первый этап: Определить проблему.

Второй этап: Решить, что делать.

На первом этапе мы исследуем проблему. Собираем информацию и стараемся осмыслить ее. Итог первого этапа – описание проблемы. Мы представляем себе проблему, используя слова или символы, иллюстрацию или модель. Мы можем назвать проблему «финансовой» или «административной». Мы можем упростить проблему, свести ее к формуле: схема электропроводки, к примеру, отражает сложные соединения электросистемы; карта отражает переплетение дорог; модель – отражение самолета.

На втором этапе мы ищем решение. Мы изучаем собранную информацию и с ее помощью решаем, что делать. Результат второго этапа – действия. Мы работаем со своим описанием проблемы: используем финансовые инструменты для решения финансовых проблем и административные системы – для решения административных вопросов. Можем использовать схему электропроводки, чтобы починить электросистему; использовать карту, чтобы найти дорогу из леса; можем поместить модель самолета в аэродинамическую трубу и понаблюдать за ее поведением.

Интуитивное решение проблем: волшебное переосмысление

Как мы видели, интуитивное решение проблем, несмотря на всю свою эффективность, имеет несколько серьезных ограничений. Оно делает нас «узкими специалистами», что ограничивает нашу познавательную гибкость и подвижность. Оно подвержено предвзятости, которая может повлиять на наши суждения так, что мы даже не заметим этого. И оно может привести к ошибочным решениям, опираясь на иллюзорную информацию.

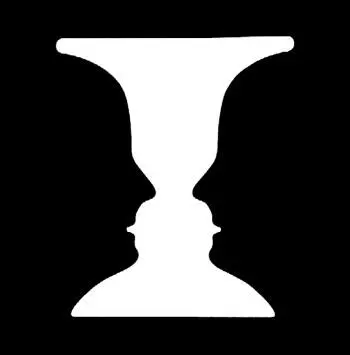

Но интуитивное решение проблем обладает одной особенностью, которая может вывести наше мышление из ступора. Эту особенность можно продемонстрировать с помощью второй визуальной иллюзии. (Она называется «вазой Рубина», в честь датского психолога Эдгара Рубина, рис. 4.)

Рис. 4. Ваза Рубина

С одной стороны, это белая ваза на черном фоне. С другой стороны, мы видим два профиля на белом фоне. Большинство людей легко переходят от одного образа к другому, потому что это изображение искусно сочетается с двумя ментальными моделями, и мозг может переходить с одной на другую.

Этот простой пример демонстрирует нашу способность переосмысливать . Столкнувшись с информацией двух типов, интуитивное решение проблем может сравнить их с разными ментальными моделями и подобрать наиболее подходящую. Смена ментальных моделей позволяет нам найти наиболее подходящий выход из ситуации.

Другими словами, переосмысление позволяет взглянуть на проблему в контексте .

Изначально переосмысление появилось как способ оценки риска: оно помогает быстро решить, к примеру, что означает шорох в кустах – присутствие опасного хищника или просто дуновение ветра. И это позволяло людям экономить ценную энергию.

Мы переосмысливаем каждый раз, когда должны решить, что делать, в сложных или двойственных ситуациях. Например, переосмысление помогает водить машину: предвидеть, что из-за грузовика может выскочить велосипедист или ребенок, который побежит за мячиком прямо на дорогу.

Переосмысление помогает понимать метафоры: если кто-то попросит вас «кинуть взгляд» на статью, именно переосмысление подскажет вам, что не надо ничего никуда кидать, а всего лишь прочитать статью. «Сложные» разговоры невозможно вести без переосмысления: как еще можно намекнуть что-то собеседнику так, чтобы кроме него никто ничего не понял. (Подобные ситуации проблематичны для всех людей с диагнозом «аутизм». Для них переосмысление – тяжелая задача.)

Читать дальше