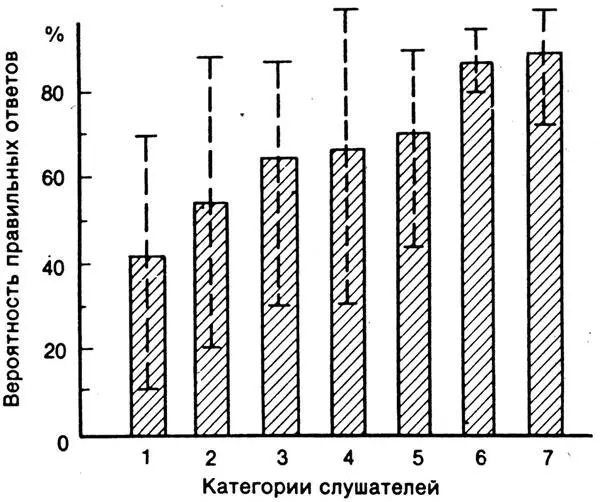

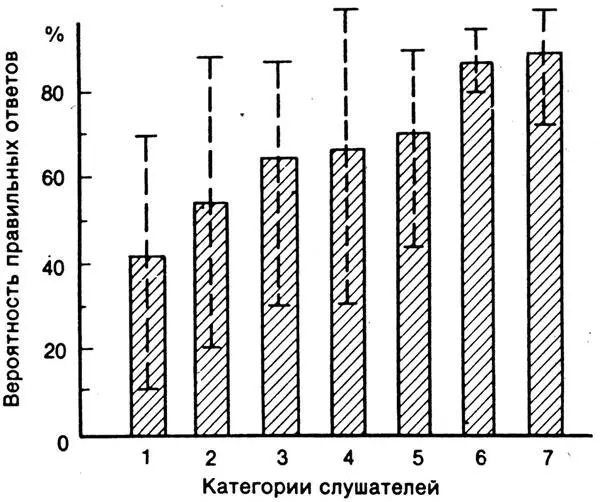

По вертикальной шкале – вероятность правильного восприятия слушателями разных эмоций (%) (Морозов, 1989).

Исследования показали статистически надежную корреляцию ЭС с такой психологической характеристикой как эмпатия(тестируемой по опроснику Меграбяна), высокую повторяемость результатов тестирования аналогичных возрастных и профессиональных групп людей (Морозов, 1994a), что свидетельствует о валидности и прогностичности теста на ЭС.

3.2.2. Исследования эмоционального слуха у «художников» и «мыслителей»

Были проведены сравнительные исследования особенностей восприятия эмоциональной информации речи (как важнейшей составляющей невербальных средств общения) у людей, принадлежащих к двум различным категориям (по критерию художественный – мыслительный типы): а) абитуриентов Московской государственной консерватории 1997 г., (91 чел. – «художники») и б) студентов Московского государственного социального университета (39 чел. – «мыслители»).

Рис. 9. Эмоциональный слух – способность воспринимать эмоциональные оттенки чужого голоса – неодинаков у разных людей

Высота масштабных столбиков на графике показывает вероятность правильного определения характера выражаемой голосом эмоции. Категории слушателей обозначены цифрами: 1 – школьники 1-го класса; 2 – школьники 2-го класса; 3 – взрослые; 4 – школьники 5-го класса; 5 – ученики начальных классов детской музыкальной школы; 6 – вокальный ансамбль «Тоника»; 7 – студенты-вокалисты консерватории. Штриховыми линиями обозначены «лимиты» – пределы индивидуальных различий среди слушателей каждой категории (Морозов, 1983).

Способность к восприятию эмоциональной информации речи исследовалась с применением разработанного автором теста на эмоциональный слух(см. 3.2.1).

В результате было установлено:

Представители художественного типа личности – абитуриенты МГК – имеют в целом более высокий эмоциональный слух (73,4 ± 3,85) по сравнению с представителями мыслительного типа – студентами МГСУ (66,1 ± 4,28). Различие статистически достоверно при вероятности нуль-гипотезы по критерию Стьюдента р < 0,04.

Таблица 1.Сравнительные уровни эмоционального слуха (%) «художников» и «мыслителей» при восприятии разных эмоций

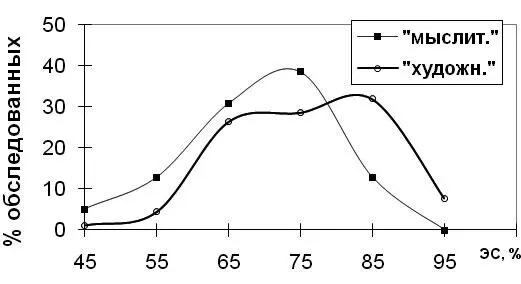

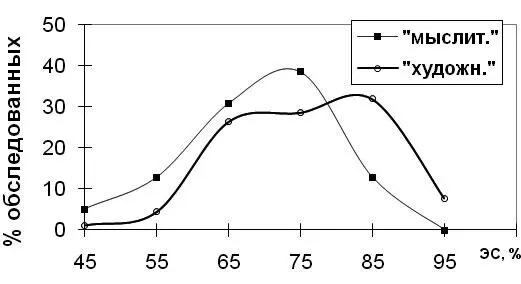

Гистограмма распределения числа обследованных респондентов как функция уровня адекватности восприятия эмоционального контекста речи (ЭС) у «художников» существенно сдвинута в сторону более высоких уровней ЭС (см. рисунок 10). Анализ гистограммы показывает, что общее число «художников» с высоким ЭС (свыше 80 %) составляет 39,6 % от численности всего коллектива, а этот же показатель у «мыслителей» равен всего лишь 12,8 %, т. е. на 26,8 % меньше, чем у представителей художественного типа. Вместе с тем в коллективе «мыслителей» число лиц с низким ЭС (ниже 60 %) составляет 17,9 %, а у «художников» всего – 5,5 %.

Рис. 10.Сравнительные гистограммы распределения числа обследованных (в %) «художников» и «мыслителей» по уровням эмоционального слуха (ЭС, %)

Существенные различия между «художниками» и «мыслителями» обнаруживается и при сопоставлении профилей ЭС, т. е. особенностей восприятия различных эмоциональных контекстов речи (см. таблицу 2). Как показал анализ, у представителей художественного типа наблюдаются более высокие уровни восприятия отдельных эмоций (радость, печаль, гнев, страх, нейтраль) и в целом меньшая неравномерность профилей ЭС (коэффициент вариативности 7,2 %), т. е. почти в два раза меньше, чем у «мыслителей» (13,6 %). У представителей мыслительного типа оказывается сильно заниженной чувствительность к восприятию «гнева» (53,8 %) по сравнению с «художниками» (69,2 %); в целом на 15,4 % ниже, что и приводит к значительному увеличению коэффициента вариативности восприятия разных эмоциональных красок (13,6 %).

Таким образом, в целом представители художественного типа личности отличаются от мыслительного более высокой эмоциональной импрессивностью (высоким уровнем ЭС) и большей адекватностью восприятия разных эмоциональных контекстов речи. Введенный нами новый показатель ЭС – коэффициент вариативности (σ/М. 100 %) уровня восприятия разных эмоций – может быть использован в комплексе с другими показателями в качестве одного из критериев принадлежности респондента к художественному типу личности, что немаловажно при профотборе и социальной профориентации людей.

Читать дальше