Эмоционально окрашенные фразы взяты из следующих произведений: гнев– из сцены И. Сусанин в лесу ( «Табор вражеский заснул. Спите крепко до зари» ) из оперы «Жизнь за царя». Радость– речитатив Галицкого: «Грешно таить, я скуки не люблю…» из оперы «Князь Игорь». Печаль– «Ах ты, ноченька…» – русская народная песня «Ноченька». Страх– « Вон, вон там! Что это там?! В углу!!! Колышется!..» – сцена из оперы «Борис Годунов» (Морозов, 1989).

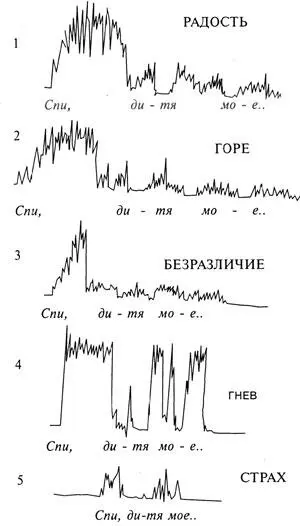

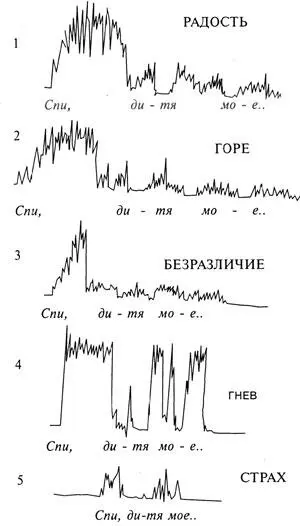

При распознавании знакомых и незнакомых людей по звуку их голоса (индивидуально-личностная невербальная информация) испытуемые указывают, что они ориентируются на свойственное разным людям различие в тембрах (т. е. в спектрах) голосов наряду с интонационными и другими особенностями их речи (Пашина, Морозов, 1990). Сила голоса, и в особенности динамика ее изменений во времени, – также важное акустическое средство кодирования невербальной информации. Так, для печали характерна слабая, а для гнева – увеличенная сила голоса и т. п. Изменение силы голоса во времени – весьма информативный показатель: медленные ее нарастания и спады (так же, как и высоты тона) характерны для печали («плачущие интонации»), а резкие взлеты и обрывы – для гнева (с м. рисунок 6).

Рис. 6.Осциллограммы голоса, т. е. графическое изображение динамики звукаво времени, показывают, что каждая эмоциональная интонация – радость, горе, безразличие, гнев, страх– выражается своими особыми, характерными для нее акустическими средствами (Морозов, 1989)

Подчеркнем, что именно динамикаакустических параметров – важнейшее средство кодирования всех видов речевой информации.

Наконец, существенная роль в кодировании невербальной информации принадлежит темпоритмическим характеристикамречи. Так, одна и та же фраза («Прости, я сам все расскажу…»), произнесенная по просьбе исследователей известным артистом О. Басилашвили с разными эмоциональными оттенками, имела средний темп произнесения (слогов в секунду) при выражении: радости – 5,00, печали – 1,74, гнева – 2,96, страха – 4,45. Аналогичные результаты получены при анализе эмоциональной выразительности вокальной речи.

При исследовании людей разных возрастных групп (биофизическая информация) оказалось, что их средние статистические характеристики темпа речи существенно различаются: в группе молодых людей (17–25 лет) – 3,52 слога в секунду, в группе среднего возраста (38–45 лет) – 3,44, в группе старшего возраста (50–64 года) – 2,85, в группе старческого возраста (75–82 года) – 2,25 слога в секунду. Это вызвано тем, что с возрастом замедляется активность артикуляционного процесса. Коэффициент корреляции между показателями возраста и темпа речи (по группе обследуемых 33 человека) оказался равным R = 0,6134 (при вероятности нуль-гипотезы р = 0,0001).

Иллюстрацией важности ритмической организации речи в передаче эстетической информацииможет служить ритм стиха. Стихотворный ритм, как известно, отличается от ритма прозы своей упорядоченностью, т. е. равномерным чередованием ударных или безударных слогов (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и др.), а также одинаковым числом слогов в строке. Таким образом, помимо поэтического изящества мысли (метафоричность, лиричность и др.), что достигается вербальными средствами, стихотворный жанр характеризуется и невербальными особенностями – упорядоченной ритмической организацией, и, естественно, рифмой, что достигается фонетическими средствами, т. е. известным подбором благозвучных (сходных по звучанию) фонемных окончаний последних слов в стихотворных строках.

Важнейшая особенность кодирования невербальной информации речи состоит во взаимодействии различных акустических средств, иными словами, любой вид невербальной информации передается, как правило, не каким-либо одним акустическим средством, а одновременно несколькими. Например, информация о разном эмоциональном состоянии говорящего найдет выражение не только в изменении тембра (т. е. спектра) голоса, но и в характерных для каждой эмоции изменениях высоты, силы, темпоритмических характеристик речевой фразы (см. рисунок 6).

Так, эмоция гнева, наряду с общим увеличением силы голоса, приводит также к увеличению высоты голоса, укорочению фронтов нарастания и спада звука, т. е. к увеличению резкости речевых звуков. Эмоция печали, наоборот, характеризуется медленным нарастанием и спадом силы и высоты голоса, увеличенной длительностью слогов, падением силы и звонкости голоса.

Читать дальше