Можно констатировать, что нынешняя книга фиксирует существенное изменение. В ней сообщается о разработке ряда новых и усовершенствовании уже имевшихся методов измерения. Проведена адаптация широко известных зарубежных методик (теста на эмоциональный интеллект MSCEIT, теста эмоциональной креативности Эверилла). Методический репертуар российского исследователя, таким образом, расширяется. Однако более важно то, что книга знаменует начало достаточно широкого использования методик оценки эмоционального и социального интеллекта в связи с показателями личностных достижений и позиций человека – лидерства, самоактуализации, эмоциональных реакций на несправедливость и т. д. Во многих случаях при этом используются те методы, о разработке которых сообщалось в предыдущей книге, как, например, опросник ЭмИн. Интересно, что в отечественных работах, отраженных в книге, эмоциональный и социальный интеллект часто оказываются значимо связаны с показателями реальной жизни. У западных коллег эти связи выглядят существенно скромнее.

Расширился спектр работ, посвященных механизмам социального и эмоционального познания. В нынешней книге представлены исследования переработки эмоциональной и социальной информации, онтогенеза и даже психофизиологических механизмов.

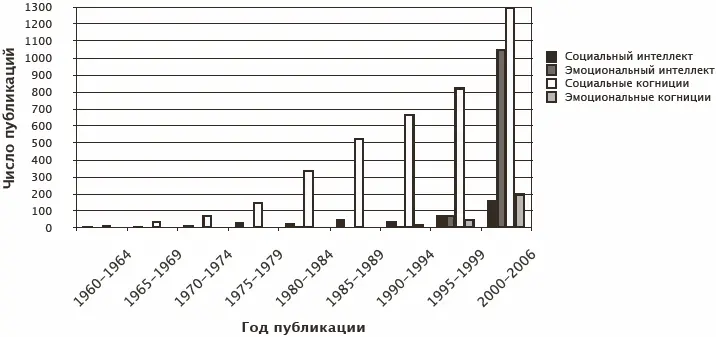

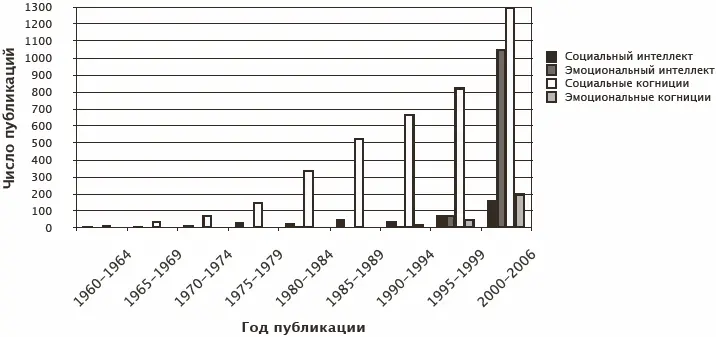

Основное изменение акцентов, отраженное в новой книге, состоит в сдвиге соотношения между работами по социальному интеллекту и эмоциональному интеллекту в пользу последнего. Следует отметить, что тенденция роста интереса к эмоциональному интеллекту в отечественной науке соответствует общемировой тенденции, хотя и с некоторой задержкой. На рисунке 1 показан рост числа публикаций по социальному и эмоциональному интеллекту, а также социальным и эмоциональным когнициям с 1960–2006 гг.

Рис. 1.Динамика публикаций в период 1960–2006 гг.

Первое, что бросается в глаза – объем публикаций по всем четырем направлениям сильно возрос. Более пристальный анализ показывает, однако, что рост в четырех областях не был равномерным. Первоначально исследования социального интеллекта и социальных когниций преобладали: работы по эмоциональным когнициям появляются лишь в 1980-х годах, а по эмоциональному интеллекту – в 1990-х. Однако к рубежу веков ситуация существенно поменялась: если число исследований эмоциональных когниций, хотя и быстро растет, но далеко еще не достигло уровня исследований социальных когниций, то эмоциональный интеллект стал во много раз более популярной темой, чем интеллект социальный. Можно вспомнить, что Дж. Мейер и П. Сэловей вводили эмоциональный интеллект как часть интеллекта социального. Ныне исследования этой части ведутся интенсивнее, чем исследования всех остальных частей, вместе взятых.

Аналогичная тенденция наблюдается и в российской психологии. В настоящей книге представлены эмпирические исследования, которые выполнены в основном с применением методов диагностики эмоционального интеллекта. Еще недавно достаточно популярные методики, направленные на изучение социального интеллекта, отходят на второй план.

Итак, можно констатировать, что отечественная психология социального и эмоционального интеллекта эволюционирует и движется примерно в том же направлении, что и западная. Чего же ожидать дальше? Что можно надеяться увидеть в аналогичной книге, если она выйдет в свет еще через пять лет, в 2014 г.? Оптимальный сценарий, как представляется, включал бы прогресс в трех областях: разработке новых методик, понимании роли эмоционального и социального интеллекта в жизни и исследовании его механизмов. Причем во всех этих областях желателен прогресс не столько вширь, сколько вглубь.

Хотелось бы, чтобы в плане методик произошел переход от количественного накопления к качественному совершенствованию. Для этого необходимо осознание того факта, что современные методики измерения эмоционального интеллекта представляют собой фактически вариации на две темы – задачных тестов и опросников, причем ни те, ни другие не являются полностью удовлетворительными. Поскольку адекватная операционализация является условием надежных выводов относительно любого конструкта, успешное развитие психологии эмоционального и социального интеллекта вряд ли возможно без создания принципиально новых диагностических подходов.

Читать дальше