– ведущему группы приходится работать одновременно и с группой в целом, и с каждым из ее участников в отдельности.

Исходя из этого, уже много лет назад нам показалось вполне обоснованным построение групповой психотерапевтической работы на основе моделирования процесса достижения конкретной цели в условиях группы как модели социума .

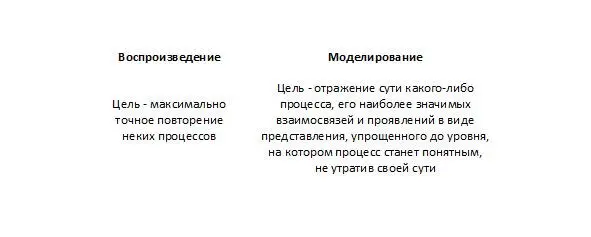

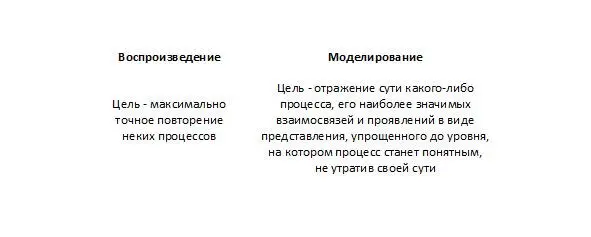

При этом моделированием мы называем процесс, принципиально отличающийся от воспроизведения .

Попробуем пояснить. Если представить себе групповую работу, посвященную, например, проблемам в любовных отношениях, то каким образом ведущий может воспроизвести подобные отношения на группе?! В результате единственным материалом, доступным для работы по этой теме, становятся рассказы участников группы о своих печальных опытах в этой области. В результате мы получаем несколько серьезных осложнений.

Во-первых, от ведущего требуются очень значительные усилия для создания таких условий на группе, в которых подобный рассказ станет возможным. Кстати, сами по себе эти условия не являются необходимыми ни для каких других групповых процессов – во всяком случае, в рамках предлагаемого нами формата.

Во-вторых, погружение каждого из рассказавших свою историю участников в свои болезненные переживания также требует специальных действий ведущего по «возвращению» участника в рамки группового процесса.

В-третьих, на подобные рассказы расходуется огромное количество энергии участников, которая уже не сможет быть использованной на конструктивную работу на группе.

В-четвертых, на группе создается атмосфера не столько конструктивной работы, сколько эмоционального проживания, переживания, сопереживания и т. д.

Все это резко ограничивает возможности групповой работы и требует от ведущего дополнительных действий, не направленных на достижение группой конкретного конструктивного результата.

Совершенно иная ситуация возникает, если при конструировании программы групповой работы используются механизмы моделирования . Работа на такой группе строится на основе некоей метафоры исследуемой проблемы: участники группы предлагаемыми ведущим способами исследуют причины ее возникновения и возможные способы ее разрешения. Такое опосредованное исследование на основе метафоры-модели имеет несколько преимуществ по сравнению с группами, основанными на групповой динамике:

– оно не окрашено болезненными эмоциональными переживаниями – а значит, не встречает такого сопротивления со стороны участников группы;

– оно дает возможность конструировать способы решения жизненных задач исследуемого типа;

– оно позволяет исследовать те характеристики внутренних и внешних событий, которые в реальности представлены не столь очевидно, как в метафоре-модели.

Если базовая метафора будет грамотно выбрана, то она сможет выполнять функции модели на всех этапах группового психотерапевтического процесса.

Понятно, что тренинг, построенный таким образом, с неизбежностью должен иметь совершенно конкретную тему (из числа тех проблем, с которыми клиенты обычно оказываются на приеме у психотерапевта) и столь же конкретную задачу.

Соответственно, основной задачей ведущего подобного тренинга должно быть создание такого группового процесса, который дал бы участникам группы возможность:

– всесторонне прояснить свои взаимоотношения с тем, что составляет тему группы;

– детально исследовать ту часть процесса их жизнедеятельности, которая оказывается затронутой самим существованием рассматриваемой проблемы в их жизни;

– осознать и осмыслить деструктивные механизмы, обеспечивающие существование этой проблемы в их жизни;

– сконструировать, исследовать и опробовать в условиях группы как тренинговой модели социума конструктивные механизмы взаимодействия с заданной темой;

– исследовать возможные последствия применения этих механизмов в их реальной жизни.

1.3. Структура группового психотерапевтического процесса

Структура группового процесса в предлагаемом нами формате включает в себя три этапа:

– организационный этап ;

– этап разрушения имеющихся у участников группы неконструктивных способов решения их жизненных задач в рамках исследуемой темы ( деструктивный этап );

Читать дальше