Мужчина, подвергнутый этому унизительному эксперименту, в действительности все время общался с собственным интеллектуальным объектом, а потому подмена одного прохожего на другого в поле его восприятия никак не повлияла на его поведение. Для него – для подопытного – ничего не изменилось: как у него был юноша в голове, так он в ней и оставался.

Нейропсихологи найдут этому факту множество разумных объяснений, ссылаясь на те или иные механизмы восприятия, но нам здесь важно понять, что, уже имея в своей голове некие интеллектуальные объекты, мы оказываемся в очень трудном положении – интеллектуальная функция, когда мы пытаемся поставить перед ней какую-то относительно новую задачу, будет предлагать нам в ответ именно те ответы (интеллектуальные объекты), которые уже были ею созданы ранее.

Но все, что было создано нашей интеллектуальной функцией ранее, уже не может быть предметом нашей озадаченности – ведь одно дело, когда мы пытаемся вспомнить , с помощью какого кода мы раньше, например, открывали сейф, и совершенно другое дело – столкнуться с сейфом, код которого нам в принципе неизвестен.

Подлинная озадаченность (фактическое вопрошание), иными словами, возникает в нас только в том случае, если мы, образно говоря, отказываемся верить своим глазам и утверждаем собственное незнание. В противном случае мозг тут же предложит нам массу интеллектуальных объектов – «теорий», «представлений», «соображений», «аналогий» и т. д., которые вроде как решают наш вопрос, отвечают на него.

Все наши представления о мире (думание «о») в отличие от активной и направленной реконструкции фактической реальности (думание «что») решают главную задачу интеллектуальной функции – видеть мир понятным и непротиворечивым. И ребенок, и взрослый, и умственно отсталый субъект, и академик всех академий, как правило и большую часть времени, считают, что имеют исчерпывающие представления о мире, и чтобы понудить их узнать что-то еще, а тем более другое – об этом самом «понятном» им мире, – вам придется предпринять значительные усилия и пойти на масштабные ухищрения.

Сократ, впрочем, решал эту задачу проще – он создавал эту внутреннюю озадаченность, необходимую настроенность на поиск нового интеллектуального объекта, исходя из абсолютно «надуманного» (как и всякая подлинная реконструкция) тезиса: «Я знаю то, что ничего не знаю». И именно с этого должно начинаться работа интеллектуальной функции, когда мы приступаем к решению любой задачи – с этой фактической озадаченности .

Итак, мы не знаем, что именно мы должны найти, ставя какую-то новую задачу перед своей интеллектуальной функцией. Соответствующий интеллектуальный объект ею еще не создан, а потому то, что оказывается сейчас в поле ее внимания – это пока, образно выражаясь, лишь «дырка от бублика». Так что, имея на заднем плане своего мышления – фоном – эту «дырку», мы приступаем к исследованию самого «бублика».

Иными словами, решению любой задачи, поставленной перед нашей интеллектуальной функцией, необходимо предшествует период «сбора материала» – формирования интеллектуальных объектов, которые эту задачу и составляют. Однако неправильно было бы понимать подобный «сбор материала» как создание неких теорий и концептов «о». Важно как раз обратное – думать не «о», а то, «что» является этими объектами. Это специфическое думание – есть различение сложных множеств, каковыми соответствующие интеллектуальные объекты и являются.

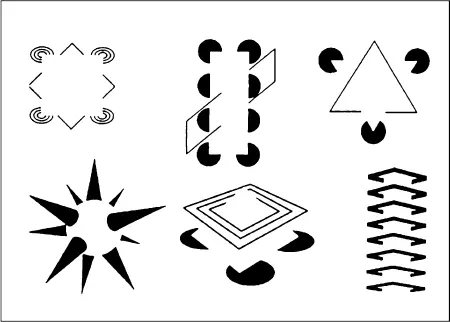

Условно эту практику можно было бы, наверное, назвать пассивным вниманием с активной направленностью. Активность заключается в том, что я целенаправленно, интеллектуальным усилием держу в себе некое «место» искомого интеллектуального объекта. Пассивность состоит в том, что я не пытаюсь с помощью каких-то других интеллектуальных объектов заполнить это «место», а даю отношениям (которые неизбежно должны возникать с тем, что я пытаюсь мыслить) возможность проявить себя неким результатом. Это происходит примерно так же, как известные опыты с «отсутствующими объектами» (рис. 25).

Рис. 25

Опыты с «отсутствующими» объектами

Очевидно, что заметить «отсутствующие фигуры» на этих изображениях можно, только как бы «уже зная» о существовании «спрятанных» здесь фигур, и именно поэтому этот пример не следует понимать буквально. Однако мы, нацеливаясь на некий, пусть и отсутствующий еще, интеллектуальный объект, тоже, в каком-то смысле, уже его знаем – в нас уже есть некая «эссенциальная сущность», тот центр притяжения, который и является содержанием нашей озабоченности (озадаченности, нашего вопрошания) – наша «дырка от бублика».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)