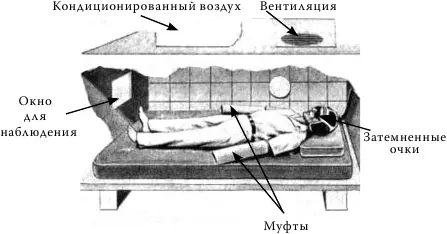

Рис. 9

Эксперимент по сенсорной изоляции в Университете Мак-Гилла

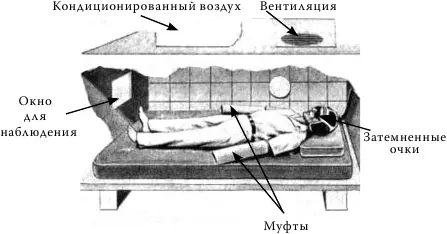

Рис. 10

Эксперимент Д. Лилли, камер для сенсорной изоляции

Мозг, оказавшийся в сенсорной изоляции (рис. 9), будет галлюцинировать – формировать самые разные ощущения и переживания. Да, с точки зрения представлений о «здравом рассудке», он, лишенный контакта с внешней средой, скоро «сломается», но это в данном контексте как раз и неважно. Важно то, что он в принципе всё может делать внутри самого себя сам (если, конечно, что-то в него было в процессе предварительного онтогенеза, воспитания и обучения внесено), а в случае сенсорной депривации даже расстарается – фактически замещая в нашем восприятии недостаток внешней стимуляции производимыми им образами [Д. Лилли] (рис. 10).

Психическая деятельность как мышление

Почему нам важно осознавать аспект этой «замкнутости»? Главным образом для того, чтобы понять всю нашу психическую активность как единый процесс – вне зависимости от того, к какому конкретно, согласно номенклатуре «общей психологии», «психическому процессу» она относится, осознаваема она или нет, сложна или элементарна.

Вся наша психическая активность – это, по существу, процесс мышления , если, конечно, мы понимаем под «мышлением» решение интеллектуальных задач (а именно так это и следует понимать). Интеллектуальность – это вовсе не проявление некоего абстрактного «ума» (подобная трактовка ошибочно навязана нам представлением об «коэффициенте интеллекта» – IQ), а всякая задача, которую решает психика, оперируя интеллектуальными объектами, а все, чем она оперирует, есть такие – воссозданные или просто созданные ею – интеллектуальные объекты.

В нейрофизиологии этот феномен показан с достаточной определенностью – пока некие возбуждения не собраны психикой в хоть сколько-нибудь ясно различимый «объект», никакая реакция на него со стороны той же психики невозможна, а потому он как бы и не существует. Пока эти нервные импульсы блуждают по нейронным дугам без соответствующего замыкания, это раздражение, образно говоря, – лишь элемент фона, «белого шума», но не фигура, по отношению к которой возможно некое действие (по отношению к которой вообще возможно какое-либо отношение).

Иными словами, нечто должно возникнуть в нас как «объект», и тогда он берется в работу; точнее говоря, возникнет как «интеллектуальный объект» и будет взят в работу нашей «интеллектуальной функцией» (и тут мы снова должны вспомнить о математическом понятии «функции»), которая соотнесет его далее уже с другими множествами «интеллектуальных объектов».

Возникновение «интеллектуальных объектов»

Для описания феномена «возникновения» интеллектуальных объектов в нейрофизиологии принято понятие «ага-стимула» – когда некое неоформленное еще «нечто» складывается в объект, по отношению к которому уже возможно какое-то отношение [В. Шульц]. Всякий интеллектуальный объект, ставший элементом нашего мышления, прошел через эту фазу «ага-эффекта» (как правило, целой серии соответствующих реакций).

При этом сам данный «ага-эффект» есть ничто иное, как результат соотнесения уже существующих в нас интеллектуальных объектов с теми, что только возникают в нашем мозгу в момент, собственно, этих «ага-стимулов». То есть сам процесс возникновения интеллектуального объекта есть результат работы интеллектуальной функции.

В связи с этим необходимо сделать одно очевидное, но важное уточнение: поскольку все интеллектуальные объекты создаются (воссоздаются) мною, моей психикой (моей интеллектуальной функцией), то все они являются моими , а потому, еще и в этом смысле, сугубо специфичными.

Мы относительно легко коммуницируем друг с другом, и нам кажется, что в процессе этой коммуникации мы передаем друг другу значения своих интеллектуальных объектов (обличенных в слова и иные знаки – мимику, жесты и т. д.), то есть как бы обмениваемся ими, но это совершеннейшая иллюзия [У.В.О. Куайн]. Мы не обмениваемся интеллектуальными объектами друг с другом, мы всегда и только создаем свои собственные интеллектуальные объекты, хотя в ряде случаев и «по мотивам» интеллектуальных объектов других людей, переданных нам посредством тех или иных знаков – как, например, этот текст.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)