Тогда же стало оформляться представление о готовности к выбору – специфической личностной компетенции, опирающейся на определенные характеристики личности. Эта идея получила проверку и апробацию в исследовании прикладной ориентации, посвященном вопросам внедрения профилирования образования в старших классах школы. Оно было выполнено при поддержке Федеральной целевой программы развития образования в 2008 г. с участием Г.В. Иванченко, Е.Ю. Мандриковой и Е.И. Рассказовой (см. раздел 7.1). Параллельно Г.В. Иванченко при участии Е.Н. Осина было выполнено исследование профессионального самоопределения выпускников вузов (раздел 7.3).

Последние по времени из описанных в книге исследований составили содержание диссертационного исследования А.Х. Фам (2015; см. главу 6). Они были основаны на идее сравнения разных по своему масштабу, или уровню, ситуаций выбора, которые мы условно обозначили как «судьбоносный» и «повседневный» выбор (в ряде случаев выделялся также промежуточный вариант). Как мы и ожидали, «судьбоносные» выборы отличались по своим характеристикам от «повседневных». В частности, они оказались почти не связаны с устойчивыми личностными переменными, что хорошо согласуется с представлениями о выборе в экзистенциальной философии и психологии. Были выполнены также несколько исследований Н.В. Рассказовой, развивавших и углублявших более ранние исследования (разделы 4.3, 4.4, 5.1, 5.2).

Процессы выбора заняли существенное место в концепции личностного потенциала (Леонтьев Д.А., 2006 б , 2011 б, в), ставшей своеобразным развитием «модели Рубикона» Х. Хекхаузена, Ю. Куля и П. Голвитцера. В концепции личностного потенциала, который понимается как потенциал саморегуляции, то есть системная организация личности, отвечающая за успешную саморегуляцию в различных сферах жизнедеятельности, выделяются три пересекающихся, но не совпадающих подсистемы: потенциал достижения, потенциал самоопределения и потенциал сохранения. Потенциал самоопределения характеризует способность личности успешно ориентироваться в промежутке между достижением одной цели (или отказом от нее) и постановкой новой цели. По сути, именно готовность к выбору оказывается интегральной характеристикой этой подсистемы личностного потенциала.

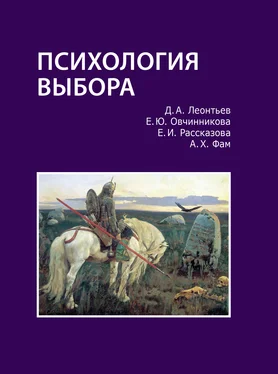

Заметная часть этих исследований была сведена вместе в большой статье авторов данной книги (Леонтьев, Мандрикова, Рассказова, Фам, 2011). Данная книга, по сути, представляет собой ее сильно расширенную (в 10 раз) версию. Она охватывает длительный период, хотя основное ее содержание описывает исследования самых последних лет. Задача ее – опираясь на имеющиеся теоретические подходы к проблеме выбора и экспериментальные исследования в этой области, построить теоретическую модель, способную интегрировать и дифференцировать различные разновидности выбора, как простые, так и сложные, как рациональные, так и иррациональные (квинтэссенция этой модели содержится в статьях: Леонтьев, 2014 а, б), а также эмпирически апробировать эту модель, раскрыв ее возможности. Книгу стоит рассматривать как промежуточный, но, конечно же, не окончательный итог. Она представляет разрозненные до этой поры исследования как новый целостный, теоретически, методически и эмпирически обоснованный подход к проблеме выбора, главные плоды которого, думается, еще впереди.

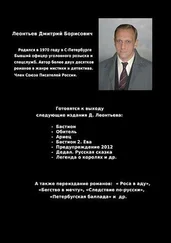

Разделить вклад соавторов можно лишь условно, поскольку все содержание книги являлось продуктом регулярных обсуждений в общем идейно-концептуальном поле. Д.А. Леонтьев был автором или соавтором всех глав и разделов, за исключением 3.3, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2; Е.Ю. Овчинникова (Мандрикова) участвовала в написании главы 1, разделов 3.2, 4.2, 7.1; Е.И. Рассказова была автором или соавтором разделов 2.3, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1; А.Х. Фам – главы 1, разделов 3.2, 3.3, 5.3, главы 6. Круг авторов не ограничивается четырьмя фамилиями, стоящими на обложке; кроме них, соавторами отдельных разделов книги выступили Г.В. Иванченко (7.1.1, 7.3), Е.Н. Осин (3.2.3, 6.2, 7.3), Н.В. Пилипко (3.1), Е.В. Шелобанова (7.2).

Я благодарен не только соавторам этого многолетнего проекта, но и многочисленным студентам разных лет, труды которых, не всегда приводя к отчетливым результатам, поддерживали то движение, которое привело к написанию данной книги. И хотя она является не первым продуктом нашего сформировавшегося за последние 10–12 лет научного коллектива, но первым масштабным итоговым трудом созданной в 2014 г. на его основе Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ. К этой книге в той или иной степени причастны все сотрудники лаборатории, которым авторы выражают искреннюю благодарность.

Читать дальше