Хотя пястно-фаланговые суставы в силу шаровидной своей формы трехосны, но фактически они обеспечивают пальцам только две степени свободы движений вместо ожидаемых трех. Поворот пальцев около продольных осей невозможен, так как не существует необходимых мышц для активных движений в этом направлений. В очень ограниченных пределах здесь осуществимы лишь пассивные движения.

Значительное преобладание углов сгибания пальцев над углами их разгибания объясняется помимо прочего тем, что шаровые поверхности пястных костей в дистальной их части заходят далеко на ладонную сторону.

Что касается межфаланговых суставов, то все они одноосны, в силу чего фаланги совершают только движения сгибания и разгибания.

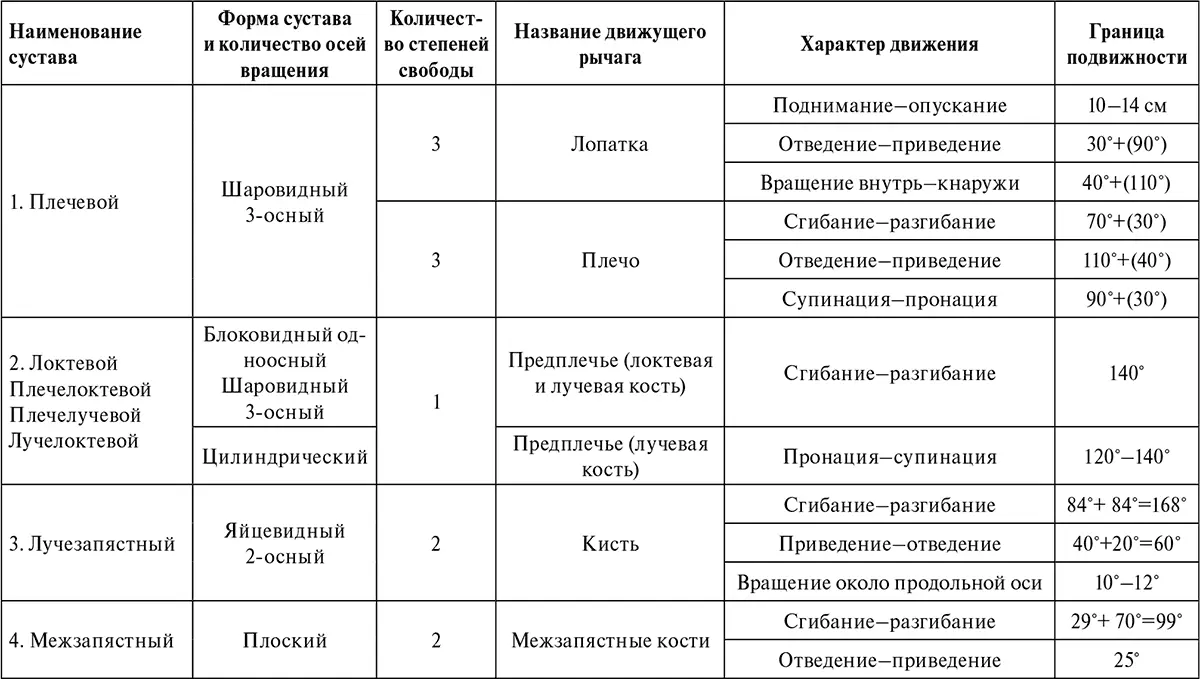

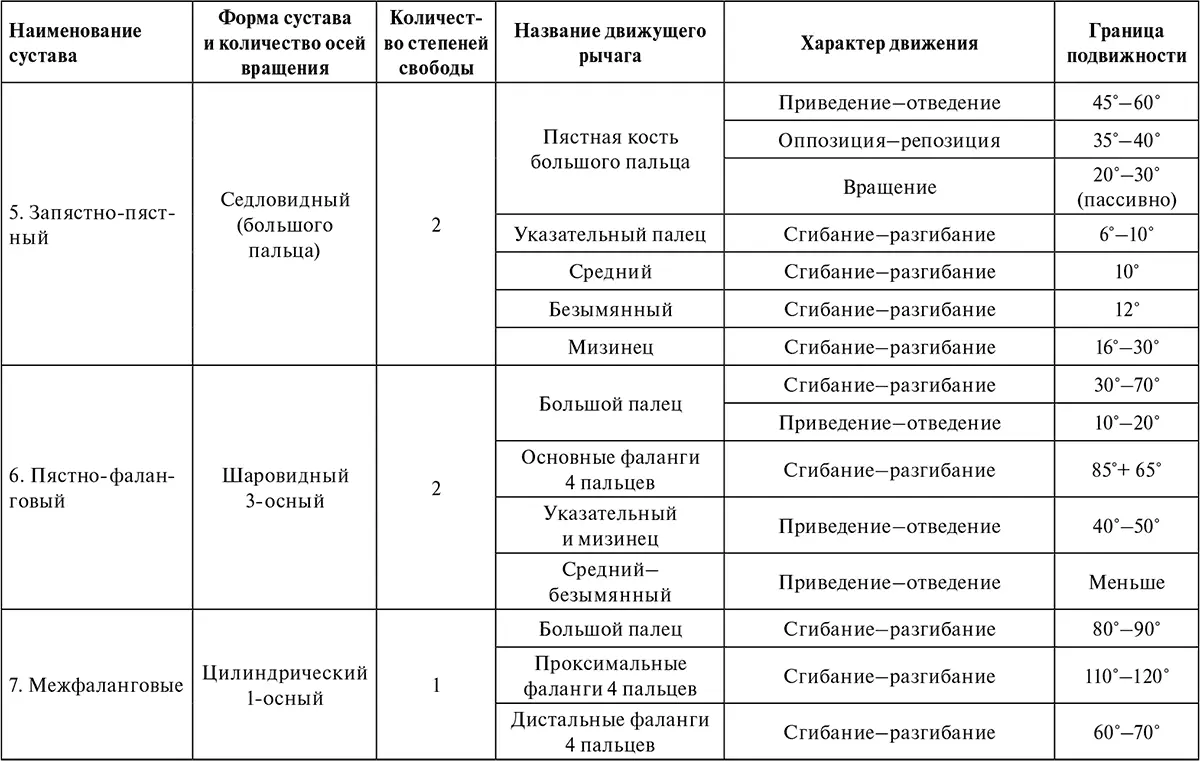

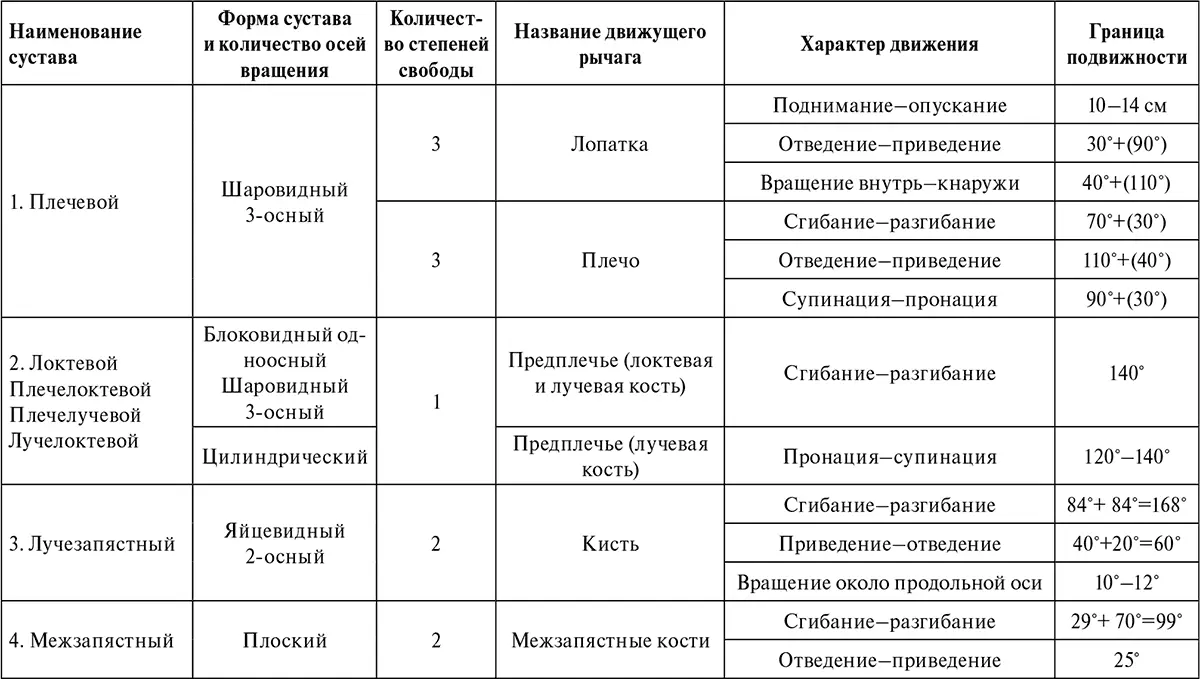

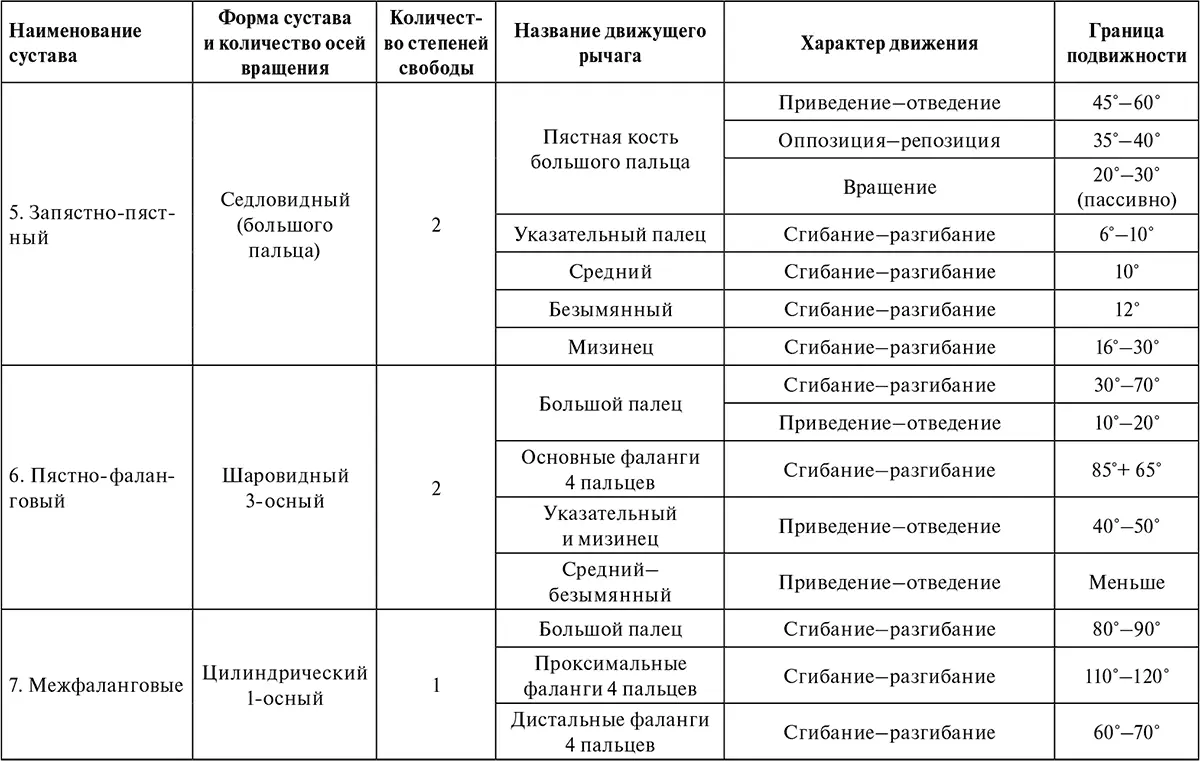

Для того чтобы представить все изложенное в наглядном схематическом виде, мы приводим в виде иллюстрации к сказанному таблицу, в которой перечислены все суставы верхней конечности и указана по отношению к каждому суставу его форма, количество доступных ему степеней свободы, характер производимых им движений и количественное выражение границ их подвижности. В биомеханике принято изображать границы подвижности с помощью построения так называемых глобусов подвижности, дающих совершенно наглядное представление о подвижности отдельных суставов и о всех размерах любых движений. Мы ограничимся здесь только соответствующей таблицей (см. таблицу 1).

б ) Содружественная работа мышц

До сих пор мы рассматривали конструктивные особенности одного только костного аппарата верхней конечности. Для понимания строения и работы двигательного аппарата в целом необходимо представить себе ясно работу мышц. Важно с самого начала подчеркнуть, что строение связочно-мышечного аппарата находится в определенной связи со строением костного аппарата. Назначение движения, осуществляемого костными рычагами, так же как и границы подвижности этих рычагов и количество доступных им степеней свободы, в основном определяют потребные для производства движений мышечные тяги. Поэтому ни количество вводимых в действие мышц, ни их расположение, ни способ их прикрепления к костям не являются случайными образованиями. Все это подчинено определенным закономерностям, вытекающим из истории развития организма и из характера выполняемых им функций.

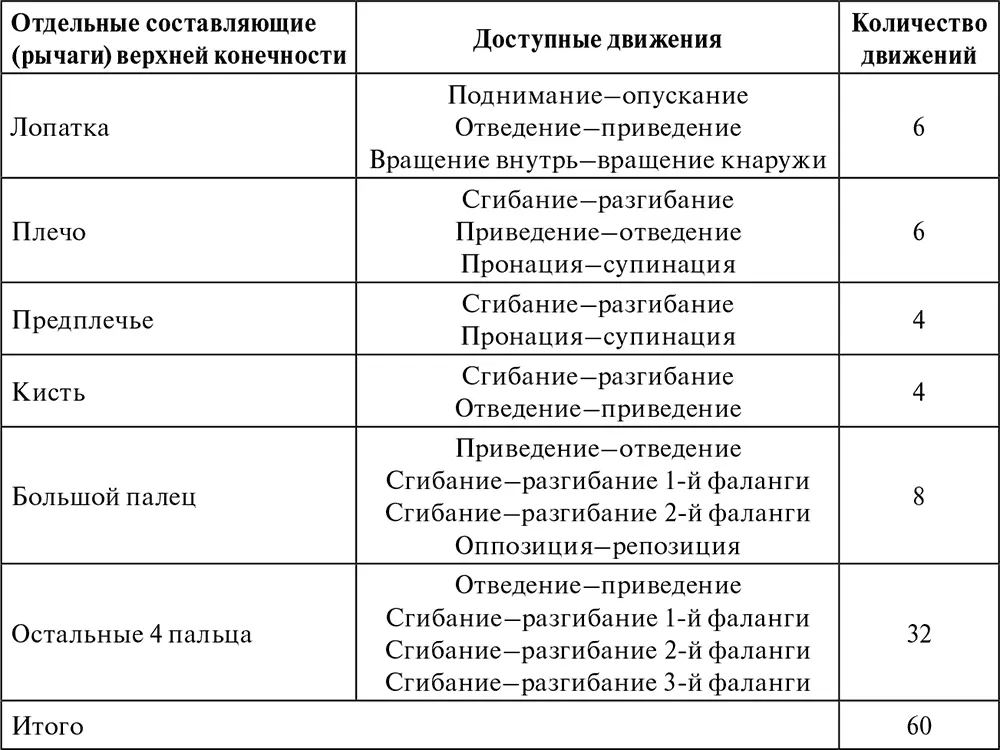

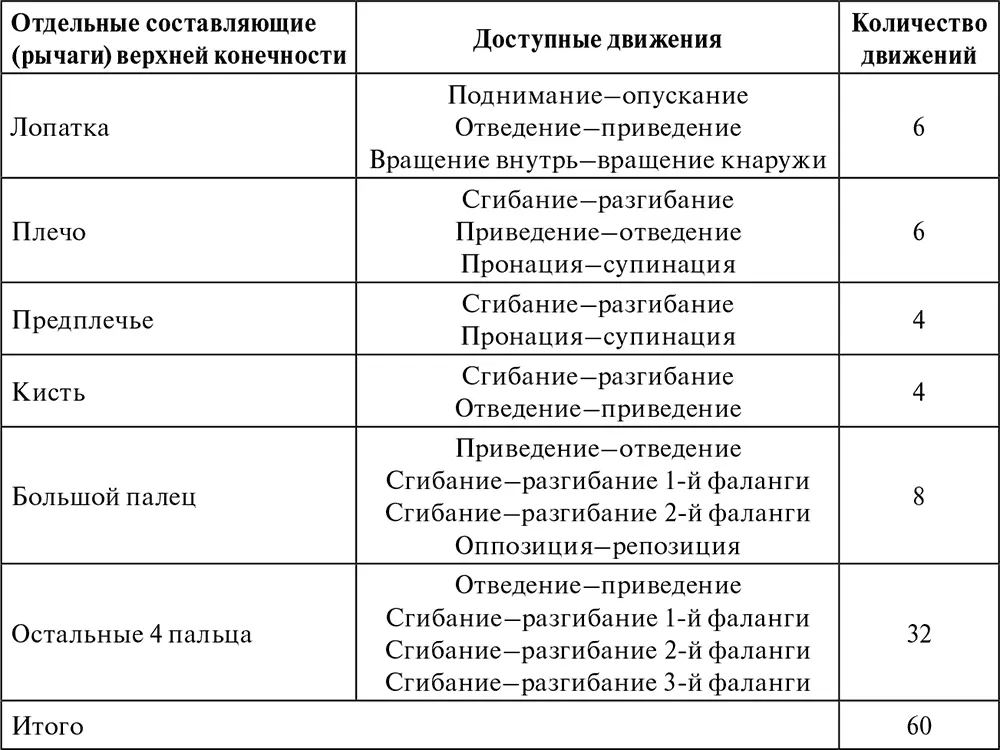

Первый вопрос, возникающий при рассмотрении работы двигательного аппарата, заключается в следующем: сколькими и как расположенными по отношению к суставу мышцами осуществляется то или иное движение? Мы знаем, что все мыслимые движения верхней конечности, включая сюда и функционально связанные с ними движения плечевого пояса, сводятся в конечном счете к совершенно определенным движениям сгибания, разгибания, приведения, отведения, вращения и к комбинациям этих движений. Если перебрать все это многообразие движений и вычленить основные, относя их к системе пространственных координат, то их окажется в основном для верхней конечности, включая и плечевой пояс, – 60 (см. таблицу 2). Нетрудно понять, какое бесчисленное множество комбинированных движений можно образовать из этих 60 элементов.

С другой стороны, если пересчитать все мышцы, на долю которых выпадает осуществление движений верхней конечности, то их окажется 51. Мы знаем, что для производства одного движения часто мобилизуются несколько мышц. В то же время одна и та же мышца нередко участвует в нескольких движениях.

Если принять во внимание многообразие форм самих мышц и крайне неоднозначный способ их прикреплений к костным рычагам, то на первый взгляд может показаться, что человеческие движения требуют для своего осуществления весьма сложного конструктивного построения.

Таблица 1.Соотношения между формой суставов верхней конечности и соответствующими движениями

Таблица 2.Основные движения верхней конечности

Однако такое предположение лишь отчасти справедливо. Нужно вспомнить, что сами по себе движения – особенно движения руки – высокодифференцированны, послушны любому импульсу и способны менять, когда в этом есть необходимость, свой размах, силу, амплитуду, темп и т. д. Для такой слаженности работы двигательного аппарата нужна не только тонкая регуляция двигательных импульсов, но и приспособленность самого двигательного аппарата к тому, чтобы умело подчинить себя меняющимся «приказам» и хорошо справляться с разнообразием возлагаемых на него задач. Мышцы – эти специализированные исполнители определенных приказаний – должны уметь выполнять свою роль в сложном и дружном ансамбле, в одних случаях друг друга поддерживать, в других – притормаживать, в третьих – действовать в прямо противоположном направлении.

Читать дальше