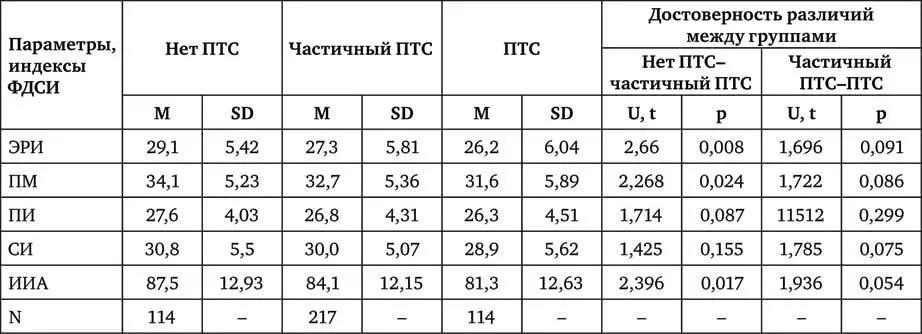

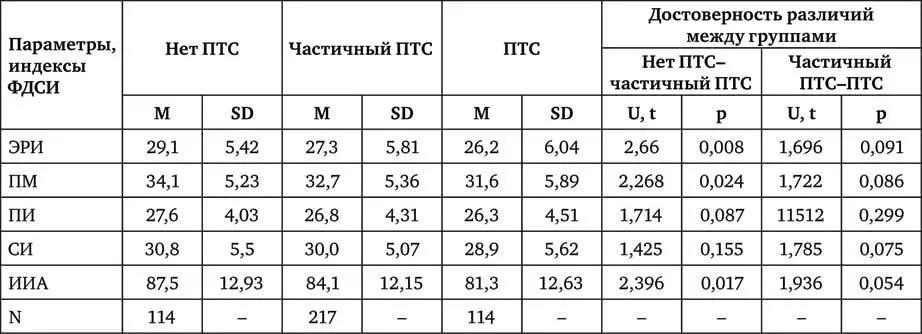

Примечание: ЭРИ, ПИ, СИ, ИИА – эргичность, пластичность, скорость, индекс активности в интеллектуальной сфере соответственно, ПМ – пластичность в психомоторной сфере.

Выводы

1. Среди темпераментальных параметров существуют предикторы, что совпадает с результатами других исследователей (Strelau и др., 2005).

2. Ими являются низкие интеллектуальная эргичность, индекс интеллектуальной активности и психомоторная пластичность.

Кин Т. М., Ветерс Ф. В., Фоа Э. Б. Диагноз и оценка // Эффективная терапия посттравматического стрессового расстройства / Под ред. Фоа Э., Кина Т. М., Фридмана М. Пер. с англ. под общей ред. Тарабриной Н. В. М.: Когито-Центр, 2005. С. 31.

Корниенко Д. С. Генетические и средовые факторы в свойствах формально-динамического уровня интегральной индивидуальности // Психол. журн. 2010. № 2. С. 58–65.

Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: Дифференциально-психофизиологические и психологические исследования. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012.

Тарабрина Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. 2: Бланки методик. М.: Когито-Центр, 2007.

Харламенкова Н. Е. Особенности идентификации в паре мать – дочь при выраженном посттравматическом стрессе у матери // Человек, субъект, личность в современной психологии: материалы междунар. науч. конф. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. С. 597–600.

Strelau J., Zawadzki B. Trauma and temperament as predictors of intensity of posttraumatic stress disorder symptoms after disaster // European Psychologist. 2005. 10. 2. 124–135.

Номотетическая направленность исследований и формальное аксиоматическое определение закономерностей [1] Государственное задание ФАНО РФ № 0159–2015-0012.

И. О. Александров, Н. Е. Максимова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии РАН (Москва)

almax2000@inbox.ru

Использование типологии исследований Д. Кэмпбелла (Кэмпбелл, 1980) для планирования и организации работ не только эффективно, но и концептуально важно, так как эксплицитно реализует направленность исследований на установление закономерностей. Фундаментальная трудность использования этой типологии, с нашей точки зрения, заключается не только в недостатках и противоречиях самой типологии (Александров, Максимова, 2012), но и в том, что в ее основе лежит общее представление о закономерностях, которые могут быть выявлены в исследованиях, сформулированное в классический период развития науки и инкорпорированное в неизмененном виде в постклассическую и постнеклассическую методологию науки. Классическая методология указывает закономерности единственного вида, на установление которых направлены исследования, – каузальные или причинно-следственные отношения. Центральный и универсальный характер закономерностей этого типа подчеркивается, например, тем, что формулировка принципа детерминации в классической науке предусматривала и описывала только каузальные закономерности – сначала в «линейной», «лапласианской» форме, затем в «множественной» и «вероятностной» (см. (Петровский, Ярошевский, 1996)). Наиболее общее определение причинно-следственных связей/ отношений введено в работах методологов XIX в. В этом ряду выделяется определение, данное Дж. Гершелем (Гершель, 2011). Гершель ввел понятие каузальности через определение сущностных свойств этого отношения и предложил исследовательские приемы диагностики этих свойств. Это определение – операциональное, но не формальное. Выделенные Гершелем свойства причинно-следственных отношений таковы: (1) причина характеризуется как внешнее воздействие, то есть причина и следствие не могут быть одним и тем же событием, объектом и ли явлением, например, отношение «causa sui», «быть причиной самого себя», использованное Б. Спинозой (Спиноза, 1957, с. 361), с таким пониманием каузальности несовместимо; (2) причина всегда предшествует следствию, этот порядок необратим во времени, синхронность причины и следствия недопустима; (3) влияние причины ограничено непосредственным воздействием, в распространении эффекта на другие объекты проявляются иные, последующие, причинно-следственные отношения. Перечисленные свойства введены Гершелем квазиаксиоматически, как постулаты. Аксиоматически (Осипов, 1997) эти свойства определяются как (1) антирефлексивность, (2) антисимметричность, (3) антитранзитивность.

Читать дальше