Делать это нужно тогда, когда малыш только-только научился читать. Для этого существуют две игры: «Угадай слово» и «Что бы это значило?». Если регулярно играть в эти игры с ребенком, и, особенно, если он это делает с увлечением, то орфографическая зоркость – то есть бессознательная привычка вглядываться в слово, замечая, как оно пишется, где можно ошибиться – у него обязательно появится.

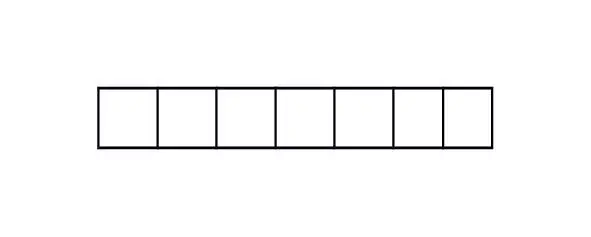

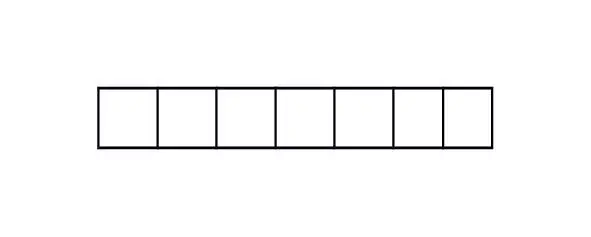

В « Угадай слово » можно играть на листе бумаги, на школьной доске, на улице (писать мелком на асфальте). Нужно загадать слово, достаточно простое, хорошо известное ребенку, допустим «Воробей». Потом изобразить вот что:

Здесь семь букв – как в слове. Сказать ребенку: «Это птичка». И пусть догадается. И впишет слово по буквам в квадратики. Но: для этого надо знать, как оно пишется. Если он напишет «варабей» или «ворабей» – то проиграет. Тогда вы говорите, что такой птицы нет, а есть «воробей». А ведь выиграть ему хочется! Понятно, что и он может загадывать слова: для чего, опять же, нужно знать, как они пишутся.

Кстати, этот пример – с «воробьем» – вплотную подвел нас и ко второй, тоже очень простой, игре « Что бы это значило ?» Дело в том, что слово, неправильно написанное (особенно это касается ахиллесовой пяты многих младших школьников – безударных гласных), изменяет свое значение. Вот на этом и построена игра «Что бы это значило?»

Просто мы пишем опять-таки хорошо известное ребенку слово, но – намеренно неправильно, а ребенок должен догадаться, что же это теперь будет значить (а для этого увидеть – что неправильно). Если догадается – то выиграл. Вот, скажем, ВОРАБЕЙ – это кто? ВОРА БЕЙ. Бей вора. Это тот, кто борется с ворами! Милиционер, видимо.

А «варобей» – это кто? Это от «варит» – кто-то вареный. «Вареный воробей», может быть?

Как вы думаете, «коток» – что это? А это место для выгула котов! А какой мальчик «хвостливый»? Тот, у которого есть хвост. А что такое «покозался»? Превратился в козу! «Кашелек» – это не очень сильный кашель (или мальчик, который немножко кашляет). «Чесы» – это то, чем чешутся. И т.д., и т. п. Берете самые простые слова, меняете в них безударные гласные – и смотрите, что получается. Не годится слово – возьмите другое. Подходящих слов очень много.

Если ребенок регулярно и с увлечением играет в эту игру, он начинает видеть, как изменяется значение слова от того, как мы его пишем – то есть видит «ошибкоопасные места», те буквы, которые можно написать неправильно.

А что такое орфографическая память? Это тоже бессознательная потребность или привычка запоминать, как слово пишется. Просто увидеть – и запомнить.

Для этого есть другая игра – в « Загадочные слова ». Обычно это просто несуществующие, выдуманные слова: чаще всего, имена и названия. Помните, героев Льва Кассиля, которые придумали страну Швамбранию, а также города, имена исторических деятелей и пр., и пр. А у нас игра такая: нужно взять какие-то предметы, куклы и т. п. – и давать им имена и названия, записывая их. Назвали – записали – показали ребенку (недолго!). Потом он должен или сказать по буквам, как это называется, или, если уже умеет писать, то написать. Тогда он выигрывает этот предмет или эту куклу. Можно сразу давать имена и названия двум-трем и даже нескольким предметам и куклам.

Скажем, писающий мальчик – это «Буль-бульчик» (через дефис!); красивая Барби «Барбимадама» – и т. п. Придумывать нужно намеренно трудные в написании слова: с удвоенными согласными, двумя-тремя безударными гласными, дефисами. Но: позаботьтесь, чтобы ребенок иногда проигрывал (иначе ему станет неинтересно), но иногда – и даже чаще – выигрывал (иначе он не захочет больше играть). Это, кстати, касается всех подобных игр.

Понятно, что загадывать имена и названия может и он вам, – это не менее полезно: ему же и в этом случае придется запоминать, как пишутся слова.

Что же касается пунктуационного слуха, то это умение слышать паузы в тех местах предложения, где на письме ставятся знаки препинания. Слово «препинание» однокоренное с «запинаться»: знак препинания ставится там, где мы как бы запнулись – сделали паузу при чтении, то есть на долю секунды остановились, а потом начали читать снова.

Судите сами. Допустим, мы читаем: « Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели сделаться взрослыми » (это про Кая и Герду). Теперь я запишу то же самое, а на месте пауз у нас будут косые черточки: « Но/ проходя в низенькую дверь/ они заметили/ что успели сделаться взрослыми ». А теперь запишу в третий раз, но с неправильными паузами – попробуйте это прочесть: « Но проходя/ в низенькую дверь они/ заметили что/ успели сделаться/ взрослыми ».

Читать дальше