Причем в зависимости от конкретной ситуации отношение противоположностей может быть отношением компенсации, если противоположности, уничтожая друг друга, приходят в положение равновесия («согласие»), или отношением декомпенсации, если промежуточное дифференцирует на противоположности («раздор»).

Так как во многих фрагментах мы находим объяснение Гераклитом того, что такое противоположности, и как они взаимодействуют, поэтому и считают, что основной пункт выдвинутого Гераклитом учения заключается в раздвоении «единого» на противоположности. При этом необоснованно полагают, что в учениях ионийцев процессы компенсации и декомпенсации связаны между собой последовательно, т.е. таким образом, что вначале происходит один из этих процессов и, как только он завершится, ему на смену тотчас приходит другой, противоположный процесс.

Однако это не так. Иначе Гераклиту вполне достаточно было бы «гармонии весов» 25 25 Гераклит обращает внимание на то, что при взаимодействии противоположностей происходит их одновременное движение вверх и вниз («путь вверх вниз»).

, как нельзя лучше отражающего сказанное. Для Гераклита же учение о противоположностях, является частью более общего учения о «едином», которое философ понимал как циклический процесс , как «закон сдвоенных весов», как «гармонию лука и лиры», т.е. как процесс обмена:

«Единое, расходясь (враждуя) с самим собой, сходится (ладит), словно гармония лука и лиры» 26 26 Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989.1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Ред. В. Ф. Асмус. М., «Мысль», 1975. С. 199.

.

Однако сущность этого выдающегося открытия так и осталось не понятой ни современниками Гераклита, ни его ближайшими потомками: Платоном и Аристотелем. Поэтому Гераклит является самой загадочной фигурой античной философии. Так что эпитет «Темный» ему вполне подходит и сегодня. Но не потому, что он что-то скрывал от непосвященных или путано излагал свои мысли, а потому, что современные философы с их рассудочным мышлением не понимают его разумного мышления, ибо умение осмысливать природу при помощи сравнительных понятий (универсалий) ушло вместе с уходом и той исторической эпохи, в которой жил Гераклит.

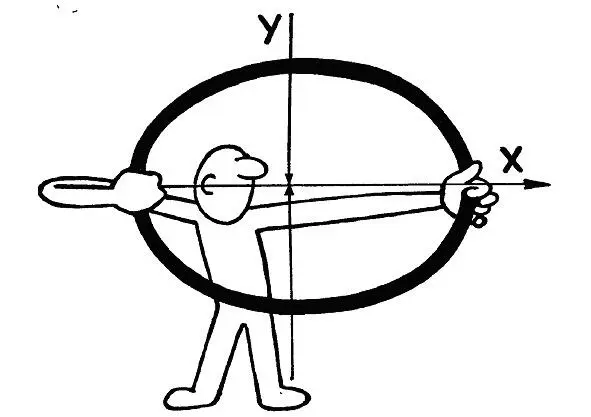

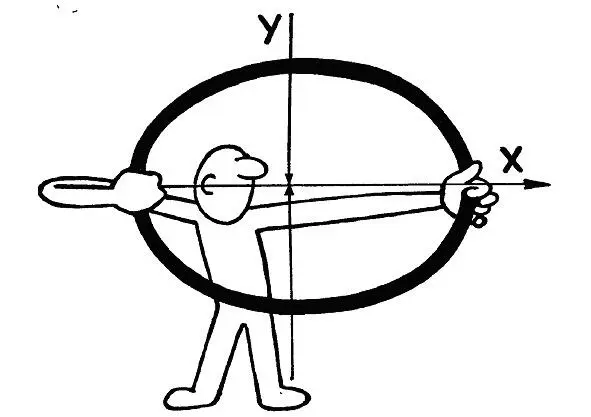

Для наглядного объяснения обменных процессов Гераклит использует реальные вещи: лук и лиру . Поэтому и нам необходимо понять их работу. В начале, для простоты, рассмотрим действие лука, который в чувственно-наглядной форме дает представление о том, что растягивание лука в горизонтальном направлении приводит к его сжатию в вертикальном направлении, и наоборот.

Гармония лука

Об этом же идет речь в следующем фрагменте:

«Впряглo оно в гн у тое и в негнутое (имеется в виду крепление древка лука и его тетивы Ю.Р.) сходящееся расходящееся, созвучное разнозвучное, и из всего – одно, а из одного – все» (111) 27 27 Гераклит Эфессккий: все наследие: на язках оригинала и рус. пер. Подготовил C. Н. Муравьев. М., «Ад Маргинем Пресс», 2012.

.

«Та из противоположностей, что ведет к возникновению, зовется у Гераклита Раздором и Рознью» (D 50), (адике Ю.Р.) и «Всё бы рухнуло без Розни» (D 51). «Из противоположностей та, что ведёт к воспламенению, зовётся Согласием и Миром (D 52) (дике Ю.Р.) 28 28 Гераклит Эфессккий: все наследие: на язках оригинала и рус. пер. Подготовил C. Н. Муравьев. М., «Ад Маргинем Пресс», 2012. С. 7.

.

Мышление Гераклита схватывало процесс обмена и выражало его посредством двух универсалий: «сходящееся» и «расходящееся. Взаимосвязь этих понятий, совместно образует более сложную универсалию – понятие «сходящееся-расходящееся». Это, по моему мнению, составляет основной пункт выдвинутого Гераклитом учения о «едином» и самую большую загадку. До Гераклита отношения компенсации и декомпенсации (Дике и Адике) воспринимались порознь. Гераклит же объединяет эти процессы воедино понятием «сходящееся-расходящееся». При этом Гераклит сожалел, что его оппоненты

«не понимают, как враждебное находится в согласии с собой: перевернутое соединение (гармония), как у лука и лиры» 29 29 Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989.1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Ред. В. Ф. Асмус. М., «Мысль», 1975. С. 199.

.

Читать дальше