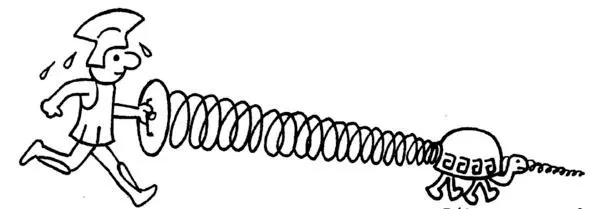

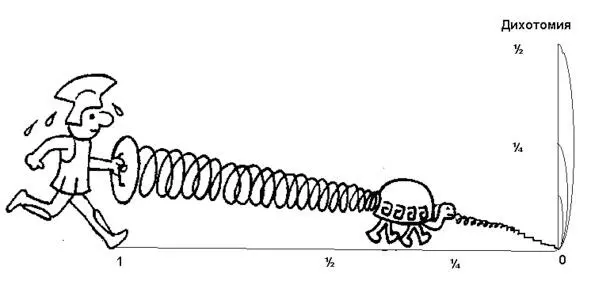

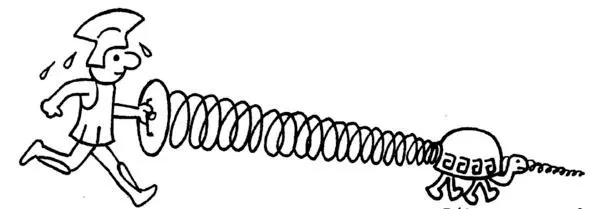

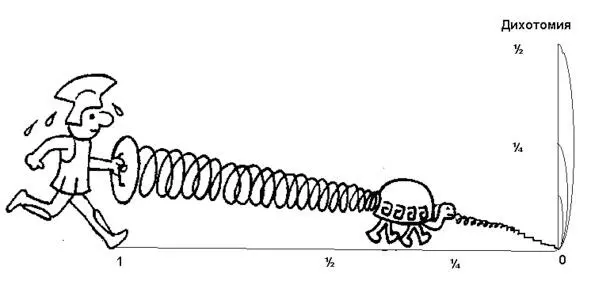

Ахиллес и черепаха (движение одного из катетов)

Но перед античными философами стоял и другой вопрос: если пространство «сходящегося», т.е. уменьшающегося катета бесконечно делимо и абсолютное уничтожение невозможно, то каким образом может возникнуть величина, отличная от нуля, «расходящееся», т.е. увеличивающийся, возникающий катет? Иначе говоря, если из ничего не может возникнуть нечто, то как объяснить возникновение нового, того, что еще не существовало? Каким образом из ничто, может возникнуть нечто ?

Было очевидно, что если к ничему, прибавлять ничего, то сколько бы мы это не повторяли, ничего не должно измениться – ничто так и остается ничем 39 39 Наан Г. Понятие бесконечности в математике и космологии // Бесконечность и Вселенная. М., 1969. С. 16.

. Поэтому в отношении «расходящегося» или возникающего, увеличивающегося катета было ясно: прежде, чем достигнуть максимума, он должен достигнуть своей половины. Чтобы преодолеть половину, необходимо преодолеть половину половины и т. д. Движение не может не только завершиться, но и начаться. Это было объяснением противоречивости другого логоса Гераклита – «расходящееся», который элеаты называли «Дихотомия».

Единый сюжет: «Ахиллес» и «Дихотомия»

Аргументы Зенона связаны между собой настолько, что отрицание возможности начала движения в парадоксе «Дихотомия» ставит вопрос о начале движения в парадоксе «Ахиллес». Это значит, что Ахиллес не только не догонит черепаху, он даже не сможет начать движение в ее сторону.

Все это, по мнению Парменида и Зенона, должно было рассматриваться как еще один (не зафиксированный Аристотелем, но с необходимостью, на мой взгляд, следующий из учения Парменида Ю. Р.) парадокс и неопровержимо доказывало невозможность самодвижения «сходящегося» и «расходящегося», как порознь, так и совместно.

Непонимание элеатами предложенной Гераклитом гармонии «лука и лиры» оказало катастрофическое воздействие на познание: в своем развитии философское мышление (мудрость) было не только остановлено, но и отброшено назад. В результате развитие конкретных наук было задержано на две тысячи лет, вплоть до 14 – 15 веков, когда схоласты позднего средневековья Жан Буридан и Николай Орезм обратили внимание на природные циклические процессы, с освоения которых и началось восхождение современного естественнонаучного познания.

Стремясь найти нечто устойчивое в непрерывном возникновении и уничтожении реальных вещей, пытаясь выразить это неизменное начало в логически определенной форме, элеаты приходят к идее абсолютно тождественного, однородного и неделимого на части бытия, которое определяется не действительным миром чувственно-конкретных форм, а непротиворечивым предельно общим классификационным понятием. Это позволило элеатам разделить истинно сущее, умопостигаемое – бытие, и мнимо существующее, чувственно-воспринимаемое – мир конкретных явлений.

Противопоставляя мышление общими классификационными понятиями чувственному восприятию, они объявили непротиворечивое рассудочное мышление единственным источником истины. На этом основании, они отрицали всякое различие, поскольку признание различий приводило к противоречию в мышлении.

Столкнувшись с противоречиями бытия, элейские философы пришли к выводу: существует все то, что непротиворечиво, отвергнув, таким образом, существование самодвижения, множественности и ничто. Вместе с тем, они отвергли и объясняющее их существование учение ионийских мыслителей, в том числе и учение Гераклита с соответствующим этой цели понятийным аппаратом – сравнительными понятиями , л о г о с а м и.

Кроме того, учение элеатов показало, что число не всесильно. Поэтому Парменид и Зенон выступили и против пифагорейцев, противопоставив их учению о числовой гармонии свое новое логическое учение. Авторитету пифагорейской философии был нанесен серьезный удар.

Отказавшись от точек зрения физиков и математиков, элеаты дали образец рационального рассудочного мышления. Кроме того, они первыми попытались понять мир, применяя к многообразию вещей понятия предельной общности: бытие, небытие, движение и др.

Читать дальше