Ютала набрал лишний вес, когда покинул родной остров Китава, изменив свой традиционный рацион и образ жизни. Точно так же располнели и американцы после того, как их стиль жизни претерпел изменения. Наша привычная пищевая среда сегодня очень напоминает меню из экспериментов Склафани и Равуссина. Чтобы понять, почему мы переедаем, находясь в подобной среде, и почему объедаемся, не имея на то сознательного намерения, мы должны изучить орган, который контролирует наше поведение, в том числе пищевое, – головной мозг.

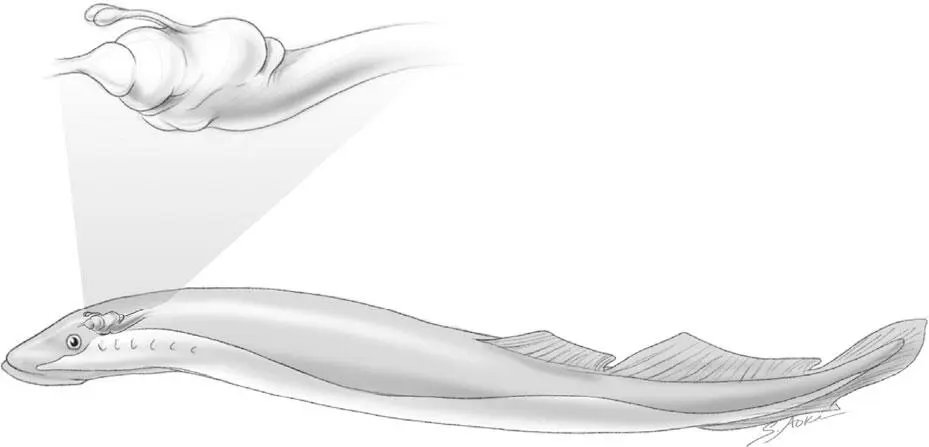

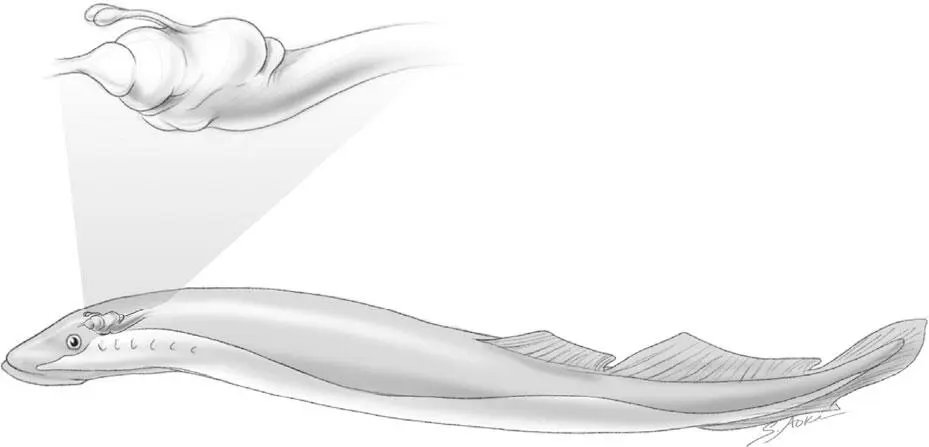

Стен Гриллнер, исследователь из Каролинского института в Стокгольме, в помещении под своей лабораторией завел аквариум с целой стаей нетривиальных обитателей. Это были длинные, похожие на полуметровых червей создания с жадными круглыми ртами-присосками, внутри которых видны острые как бритва зубы – миноги. Они являются нашими очень далекими родственниками (рис. 6). Миноги и родственные им миксины считаются самыми примитивными представителями ныне живущих позвоночных, животных, которые в ходе эволюции развили у себя позвоночный столб, спинной и головной мозг. [16] Технически у миног нет позвоночного столба, но есть спинной и головной мозг. Предполагается, что ранее у миног был позвоночник, но они утратили его в процессе эволюции.

Предки миног отделились от нашего общего предка примерно 560 миллионов лет назад. Это произошло до эволюции млекопитающих, динозавров, рептилий, амфибий и рыб. И задолго то того момента, когда наши предки впервые ступили плавником на твердую почву.

Рис. 6. Речная минога, Lampetrafluviatilis, и ее мозг.

Миноги являются нашими самыми дальними родственниками. Если сравнить мозг миноги и млекопитающих, то можно обнаружить общие для всех позвоночных животных принципы строения и элементы – ключевые нервные соединения, которые также лежат в основе человеческого мозга. Исследования Гриллнера доказывают, что внутри крошечного, размером с горошину, мозга примитивных животных находится зачаток человеческого аналитического аппарата. [17] Невероятно, но зачатки базальных ганглиев, скорее всего, уже были у предшественников беспозвоночных животных. Ученые обнаружили похожие структуры у мух. Наши предки пользуются мозгом для принятия решений с самых древних времен.

Если мы хотим постичь собственное пищевое поведение, то нам придется изучить функции мозга, которые участвуют в процессе принятия решений. И лучше всего начать с мозга миноги.

Проблема выбора: как осуществляется принятие решений в сложных условиях

Представьте себе двух роботов, которые стоят на сборочном автомобильном конвейере. Как только мимо робота 1 проезжает дверь, он окрашивает ее в зеленый цвет. За этой дверью следует другая, а робот 1 все продолжает делать одну и ту же работу. Он может выполнять только одно-единственное действие. Робот 1 не потребляет большого количества энергии, потому что выполняет одну задачу, обладает всего одной функцией и ему не нужно принимать решений. Теперь представьте робота 2, который может выполнять два действия: может окрашивать дверь в зеленый цвет или в красный. У робота 2 есть только одна форсунка для краски, и он не может пользоваться двумя цветами одновременно. Поэтому он должен решать, какой краской воспользоваться. Но как робот 2 принимает решение? Эта фундаментальная задача называется проблемой выбора. Она возникает всякий раз, когда несколько опций (зеленая и красная краска) претендуют на один и тот же общий ресурс, иначе говоря, средство выражения (одна форсунка). Чтобы разрешить проблему выбора, роботу 2 нужен селектор – некая функция, которая помогает определить, какой цвет краски выбрать для конкретной двери.

Наши самые древние предки были скорее похожи на робота 1 – простые существа, которым не нужно было решать, что делать. Но так продолжалось недолго. Как только они развили у себя способность выполнять более чем одну функцию, сохранив тот же набор ресурсов и средств выражения, им пришлось начать принимать решения. Те особи, которые принимали наилучшие решения, могли передать свои гены следующим поколениям. [18] Ранние «решения» принимались без участия нейронов и мозга, точно так же сегодня бактерии в состоянии сделать простой выбор. Например, бактерия может двигаться к источнику пищи и прочь – от вредоносных химикатов. Такое поведение называется хемотаксис. Бактерии могут «решить», в каком направлении двигаться на основе информации о состоянии окружающей среды.

Например, миноги могут исполнять несколько разных действий: закрепляться на камне, преследовать добычу, скрываться от хищников, спариваться, давать потомство и плавать в различных направлениях. Многие из этих действий являются взаимоисключающими, потому что для их осуществления требуются одни и те же мышцы. Поэтому минога подобно роботу 2 сталкивается с проблемой выбора и, чтобы ее решить, ей нужен сортирующий аппарат, или селектор.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Идрисс Аберкан - Свободу мозгу! [Что сковывает наш мозг и как вырвать его из тисков, в которых он оказался]](/books/30287/idriss-aberkan-svobodu-mozgu-chto-skovyvaet-nash-m-thumb.webp)