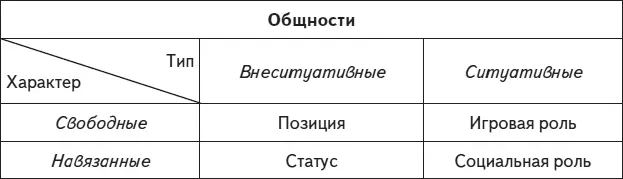

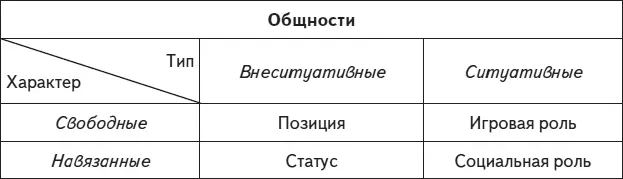

Рис. 10. Типология общностей и единиц анализа

Но «построить позицию» невозможно раз и навсегда, обретение «места в жизни» – событие неодноразовое. Свободный и ответственный выбор места, образа действия и мыслей, определяющих позицию, совершается в каждой точке существования, ставящей человека перед проблемой выбора и часто – рискованного поступка. Позиция должна постоянно воссоздаваться, строиться, поддерживаться, выверяться, доопределяться, защищаться.

Статус (в сословном, кастовом или регламентированном обществе) – это «врожденная социальность »: функциональные обязанности, образы действий и мыслей, соответствующих статусу, предписываются детально и безоговорочно, и человек в них врастает всем своим существом. «Стать истинным дворянином», «стать истинным офицером» – значит «отлиться по форме» заранее заготовленного, предуготованного образа жизни (понятий, действий, чувств) и совпасть с ним, сделать его своей второй натурой. Сейчас в нашей культуре статусных общностей в чистом виде практически не существует, ибо разрушены сами основания традиционных укладов жизни – не только сословных, но даже национальных и семейных.

Самая общая психологическая характеристика внеситуативных и ситуативных общностей такова. Внеситуативные общности (позиционные и статусные) отличаются от ситуативных своей тотальностью: они пронизывают все сферы человеческого существования и часто пожизненны. Второе отличие внеситуативных общностей – их интегрированность (самотождественность): например, дворянин не может позволить себе одновременное состояние в дворянском статусе и вне его.

Позиция и статус определяют действия , которые человек не может не совершать . Потеря или смена их всегда сопряжены с глубоким личностным кризисом, потерей или преобразованием себя. Смена ситуативных связей и отношений не предполагает столь необратимых изменений всего образа жизни. И социальные, и тем более игровые роли – это то, что человек может (или вынужден) делать, но (в других жизненных ситуациях) может и не делать. Себя в роли (игровой или социальной) и вне роли человек всегда способен различать в самосознании, практически без всякой угрозы болезненного раздвоения личности.

Отличие общностей навязанных (статусных и социально-ролевых) от свободных (позиционных и игровых) ясно из самого названия: свободные отношения человек выбирает сам, в навязанные он попадает по воле случая, рождения, по выбору других людей, но не по собственной воле.

Социально-ролевые общности достаточно подробно описаны в теории «социальных ролей», но описаны как общая характеристика любых человеческих отношений, вне проводимого здесь противопоставления.

Несамотождественность отличает социальную роль от статуса. Несвободность выбора отличает социальную роль от игровой. Практически любой человеческий конгломерат стихийно структурируется именно в систему социальных ролей, подчеркивая и заостряя определенные индивидуально-характерные черты собранных вместе людей, и по этим чертам (зачастую малосущественным) типологизирует людей, системой социальных ожиданий выталкивая их в определенные социальные роли.

Игровые общности. На игровые отношения взрослых можно перенести основные характеристики детской ролевой игры: добровольность, условность атрибутики ролей, выразительность и адресованность действий, двусмысленность (различение сюжетного и смыслового плана), богатство воображаемого плана, бескорыстие, полноту удовольствия от самого процесса игры и возможность, закончив эту игру, потом играть в другую или вовсе не играть. Симптоматично, что именно игровая психотерапия, предлагая человеку сознательно и намеренно играть навязанную ему роль (например, роль «жертвы» или «обидчика»), способствует хотя бы частично временному освобождению человека от власти социальных обстоятельств, ожиданий, предписаний (если такая несвобода его тяготит).

Рассмотрев четыре основные единицы анализа, необходимо теперь привести в соответствие с ними описанные выше типы общностей с характерными видами связей внутри них. Так, общности с социал-органическими связями в наибольшей степени допускают статусные отношения – от относительно аморфных в нерегламентированных общинах до строго (жестко) иерархизированных в номенклатурных системах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу