Представитель факторной концепции личности Дж. Гилфорд выделяет следующие виды и уровни потребностей: 1) органические потребности (в пище, сексуальное побуждение, общая активность); 2) потребности, относящиеся к условиям среды (в комфорте, приятном окружении); 3) потребности, связанные с работой (общее честолюбие, упорство и т. д.); 4) потребности, связанные с положением индивида (потребность в свободе); 5) социальные потребности (потребность в других людях).

Зачастую предлагаемые классификации потребностей человека являются эмпирическими, основаны на здравом смысле. Это объясняется отсутствием обоснованной теории происхождения человеческих потребностей. Ниже приводится авторская гипотеза природы человеческих потребностей, излагаемая в контексте содержательно-генетической логики.

Изначально потребности новорожденного абстрактны и бессодержательны, так как они еще неопредмечены. Потребность определяется через свой предмет, и вне его она всегда формальна. Можно говорить только о ее интенсивности, напряженности – как динамической интенции.

Но и по своему истоку (как нужда) ее идеальным способом выражения, по замечательной мысли Гегеля, может быть только крик – абстрактное, всеобщее, «никакое требование». Вот это «никакое требование» зачастую и определяется в психологии в качестве потребности. При этом потребность понимается либо как развивающаяся «изнутри», как требование к своему окружению, как навязывание ему своего состояния, как замена действительности реальной – нужной, требуемой для себя. Либо потребность трактуется как формирующаяся «извне», как вынужденная удовлетворенность, как состояние принужденности, которое может стать порабощающей силой, внутренним насилием над субъектом.

Однако данная альтернатива неправомерна; потребность возникает (и она все-таки действительно возникает) не извне и не изнутри, а «между». Изначально (в младенчестве) есть совместное бытие (со-бытие) взрослого и ребенка, исключающее какие бы то ни было требования, а соответственно и по-требное поведение. У ребенка нет никаких требований к взрослому (он «не знает», чего требовать), а взрослый не может ничего потребовать от ребенка (еще не к кому предъявлять требования).

Существует единственное обстоятельство, порождающее «потребность», – это случай, когда взрослый отказывается от со-бытия с ребенком, когда он подменяет себя, подставляет на свое место какой-либо предметный заместитель (неслучаен поэтому фундаментальный родительский принцип: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало). Заместитель предметен лишь по форме, его содержанием всегда является другой человек.

Вот этой-то подменой, отчуждением взрослого и формируется впервые специфический функциональный орган – «потребность», которая впоследствии начинает жить своей собственной «жизнью»: определяет, требует, принуждает человека к осуществлению определенной деятельности или поведения.

Частичное отсутствие взрослого в жизнедеятельности ребенка обусловливает и многопредметность «потребности», понимаемой в психологии как система мотивов. По сути же, любая «потребность» – это превращенная форма требования о полном присутствии другого. Понятно, что обнаружение принудительного характера собственных потребностей и попытки освобождения от них требуют от человека их глубокого осознания и сугубо практического преодоления. Однако преодоление причинной (потребностной) детерминации поведения человека предполагает высокий уровень его духовного развития.

На уровне субъектности доминирующей формой проявления потребности, побуждающей и определяющей выбор направления деятельности, ее предмета, ради которого она осуществляется, является мотив. Совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее, представляет собой процесс мотивации его поведения .

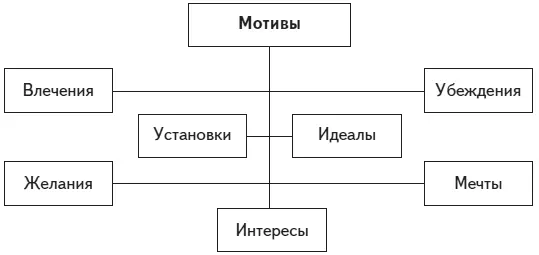

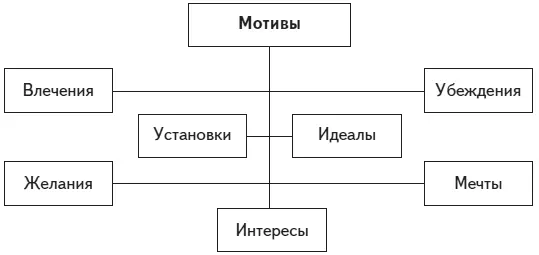

Существуют различные формы мотивов, одни из которых носят побудительный характер, а другие – притягательный. К побудительным относят установки, влечения, желания; к притягательным – интересы, мечты, идеалы, убеждения (рис. 14).

Рис. 14. Виды мотивов

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу