Информация должна быть запоминающейся

Представьте, что вы работаете в кинотеатре и проверяете билеты, отрывая сотни раз в день корешки. Как вы думаете, скольких из владельцев этих билетов вы будете помнить к концу дня?

Вы запомните только тех, кто чем-то выделялся, не так ли? Это не провал в памяти, а ее нормальная работа. Зачем нам запоминать то, что незначительно и вполне обычно?

Проблема возникает тогда, когда мы не можем запомнить именно то, что хотим .

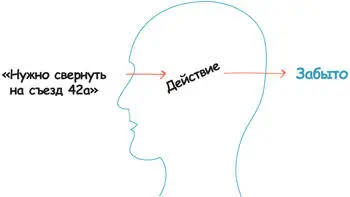

В главе 4 мы говорили о том, что рабочая память имеет небольшую продолжительность, и мы забываем почти всю информацию, попадающую туда, кроме той, которую мы пытались специально запомнить путем повторения, а также той, что являлась важной или значительной.

Если же информация ничем не выделяется, то, скорее всего, она пройдет бесследно, как вода сквозь трубу.

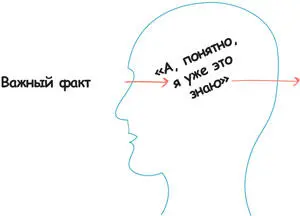

Особенно вероятно, что так случится, если слушатель уже уверен в том, что он знает или понимает какую-либо тему: зачем обращать внимание на то, что вам уже известно?

Похоже, мы действительно склонны думать, что уже знаем материал, и это представляет собой проблему по двум причинам. Во-первых, не исключено, что мы знаем что-то недостаточно хорошо. В главе 4 мы говорили, что намного сложнее вспомнить , чем просто узнать . Мы можем пребывать в уверенности, будто что-то знаем, но на самом деле способны лишь узнать информацию. Во-вторых, мы зачастую только думаем , что понимаем, а на самом деле наши знания могут оказаться ошибочными или неполными.

Было проведено исследование (Muller, 2008), в ходе него для объяснения научных понятий использовалось видео. Слушатели, которым показывали четкие и ясные визуальные материалы, рассказывающие о понятиях физики, высоко оценили видеоролики, сказав, что те были действительно доступными для понимания.

Другой группе слушателей сначала показали видео с диалогами между двумя героями, которые обсуждали типичные ошибки в понимании принципов физики, а затем им (слушателям, а не героям) объяснили сами принципы.

Группа, наблюдавшая обсуждение типичных ошибок, расценила видео как менее доступное для понимания – если бы ролики содержали только объяснения, путаницы было бы меньше. При этом вторая группа намного успешнее справилась с тестом после эксперимента и показала результаты гораздо выше, чем первая.

То есть хотя слушатели из второй группы и чувствовали себя сбитыми с толку, они на самом деле поняли материал значительно лучше. Вероятно, это связано с тем, что им пришлось проверить свои знания и проанализировать заблуждения.

В процессе обучения всегда возникают какие-то трудности, и преодоление их помогает закрепить информацию в долговременной памяти. Необходимо, чтобы слушатели активно работали с материалом.

Пассивные формы обучения, например лекция или электронный курс, где нужно лишь перелистывать страницы, предполагают, что слушатель просто воспринимает направленную в его сторону информацию, но в таком случае она вполне может пройти и мимо него. Если же слушатель активно вникает в материал и заинтересован в нем, такой пассивный метод обучения все же может оказаться эффективным. Однако, стоит ему хоть немного отвлечься, подобный метод станет бесполезным. Создание возможностей для взаимодействия с материалом может сделать занятие еще более увлекательным для мотивированных слушателей.

Если вы не хотите, чтобы все, что вы говорите, пролетало мимо ушей учащихся, добавьте немного интриги – того, что заставит их задуматься над материалом.

Мы уже обсуждали разные способы сделать занятие более интерактивным, а значит, и более интересным, но давайте рассмотрим еще несколько.

Показывайте, а не рассказывайте

У Кэти Мур, известного специалиста по разработке учебных курсов, есть список критериев, которые она использует, для того чтобы определить, ориентирован ли учебный курс на практику или же носит информативный характер. В частности, Кэти обращает внимание, показывает ли преподаватель или рассказывает :

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу