Вернемся к анализу следствий, вытекающих из «формулы эмоций». Низкая вероятность удовлетворения потребности (Ин больше, чем Ис) ведет к возникновению отрицательных эмоций. Возрастание вероятности удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом (Ис больше, чем Ин) порождает положительные эмоции. Примером последнего случая могут служить эмоциональные реакции, возникающие у человека в процессе решения задачи по дифференцированию зрительных сигналов.

В наших опытах на экране, установленном перед испытуемым, проецировались наборы из пяти цифр — единиц и нулей. Испытуемого предупреждали, что некоторые из кадров, содержащие общий признак (например, два нуля подряд), будут сопровождаться гудком. Задача испытуемого состояла в обнаружении этого общего признака. В ходе опыта испытуемый должен был через микрофон сообщать экспериментатору о возникающих у него предположениях. Время экспозиции каждого кадра составляло 10 с. При этом регистрировали два отведения электроэнцефалограммы, электрокардиограмму и кожногальванический рефлекс (КГР). Прежде чем испытуемый получал инструкцию, производили угашение КГР на смену кадров и гудок.

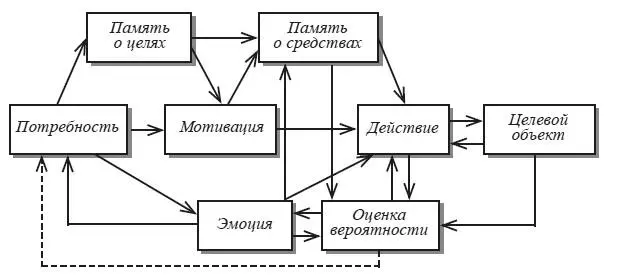

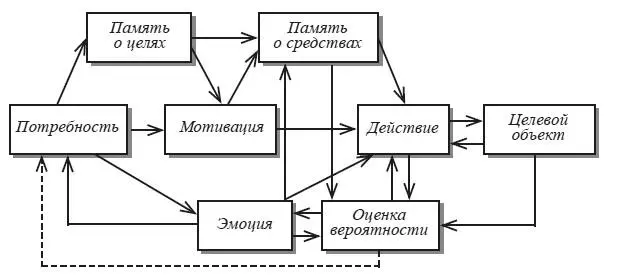

Рис. 4. Потребность, мотивация и эмоция в структуре целостного поведенческого акта Пунктир — тормозящее влияние.

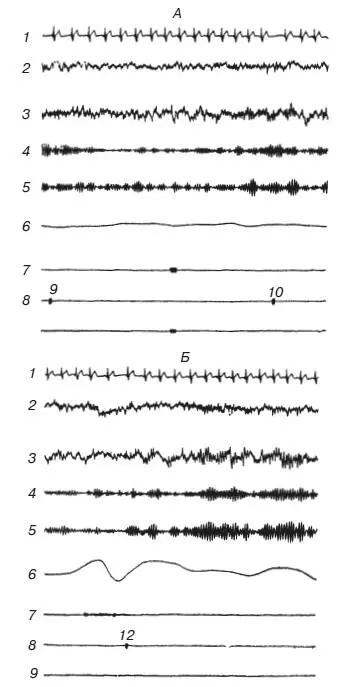

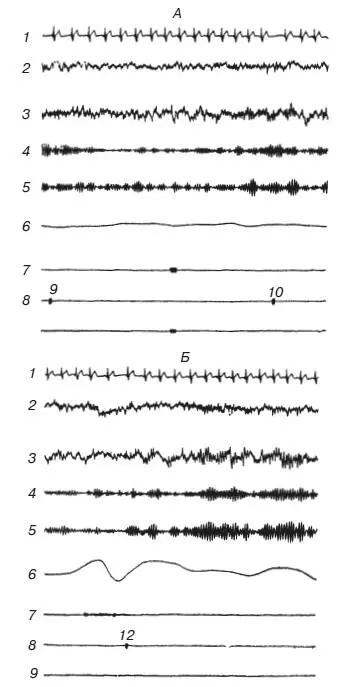

Подобная задача является типичным примером творческой интеллектуальной деятельности, где сформулированы «требования задачи», но отсутствует «искомое», которое только еще предстоит найти [Брушлинский, 1966]. До возникновения первой (как правило, ошибочной) гипотезы относительно подкрепляемого признака ни новые кадры, ни гудок не вызывали КГР (рис. 5, Д). Этот факт лишний раз свидетельствует о том, что ориентировочной реакции на «новый раздражитель» не существует в природе. Ориентировочная реакция есть реакция на результат сравнения внешнего стимула с «нервной моделью» [Соколов, 1960] в самом широком ее понимании от энграммы конкретного стимула до обобщенной модели всей ситуации, включая ее возможные изменения, прогнозируемые субъектом. Возникновение гипотезы сопровождается КГР (рис. 5, Б). Поскольку КГР имеет сравнительно большой латентный период, рисунок ясно показывает, что колебание кожных потенциалов связано с моментом осознания гипотезы, а не с речевым сообщением испытуемого. После формирования гипотезы возможны две ситуации, которые мы рассматриваем в качестве экспериментальных моделей отрицательной и положительной эмоциональных реакций.

Рис. 5(А, Б). КГР до возникновения гипотезы о подкрепляемом признаке (А), в момент возникновения гипотезы (Б), при рассогласовании (В) и в случае подтверждения гипотезы (Г)

1 — ЭКГ; 2, 3 — ЭЭГ ; 4, 5 — анализ альфа-ритма ЭЭГ; 6 — КГР; 7 — отметка речевого ответа испытуемого; 8 — отметка смены кадров; 9 — отметка гудка. Цифры на 8 — номера кадров.

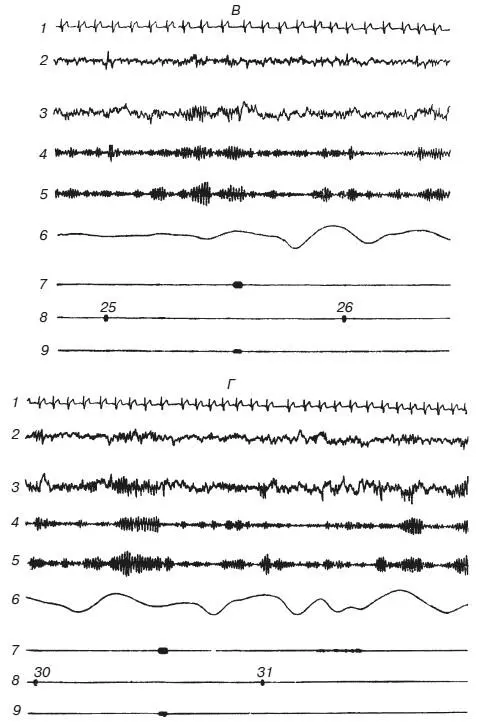

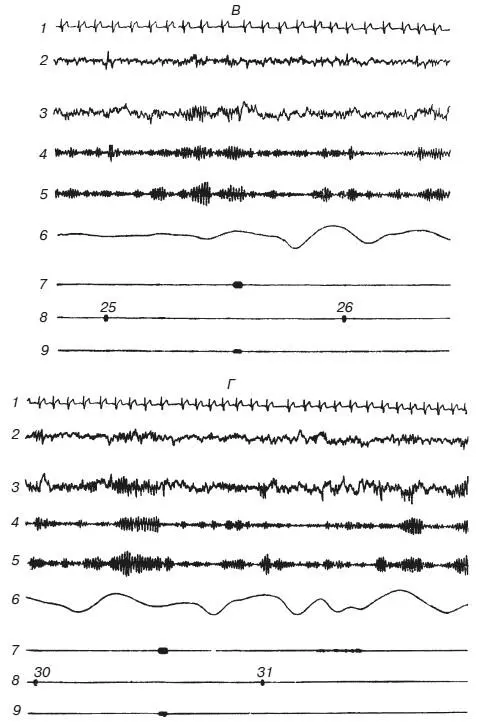

Рис. 5 (В, Г)

1 — ЭКГ; 2, 3 — ЭЭГ; 4, 5 — анализ альфа-ритма ЭЭГ; 6 — КГР; 7 — отметка речевого ответа испытуемого; 8 — отметка смены кадров; 9 — отметка гудка. Цифры на 8 — номера кадров.

Первый случай представлен на рис. 5, В. Гипотеза неверна, и кадр 25, содержащий подкрепляемый признак, не вызывает КГР. Когда же гудок показывает испытуемому, что он ошибся, регистрируется КГР как результат рассогласования гипотезы с наличным раздражителем — случай, предусмотренный концепциями «акцептора результата действия» П. К. Анохина, «нервной модели стимула» Е. Н. Соколова и им подобными. Испытуемый несколько раз меняет гипотезу, и в какой-то момент она начинает соответствовать действительности (рис. 5, Г). Теперь уже само появление подкрепляемого кадра 30 вызывает КГР, а его подкрепление гудком приводит к еще более сильным кожногальваническим сдвигам.

Как понять подобный эффект? Ведь в данном случае произошло полное совпадение гипотезы («акцептора результата действия», «нервной модели» и т. д.) с наличным стимулом. Отсутствие рассогласования должно было бы повлечь за собой отсутствие КГР и других вегетативных сдвигов. На самом деле в последнем случае мы также встречаемся с рассогласованием, но рассогласованием иного рода, чем при проверке ложной гипотезы. Формирующийся в процессе повторных сочетаний прогноз содержит не только афферентную модель цели, не только ее семантику, но и вероятность достижения этой цели. В момент подкрепления кадра 30 гудком прогнозируемая вероятность решения задачи (правильности гипотезы) резко возросла, и это рассогласование прогноза с поступившей информацией привело к сильной КГР как вегетативному компоненту положительной эмоциональной реакции. Значение вероятностного прогнозирования для генеза положительных эмоций описано И. М. Фейгенбергом [1965] при исследовании нарушений аффективной сферы у больных шизофренией.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу