Так при расследовании хищения пистолета подозрение пало на двух мальчиков в возрасте 7 и 8 лет, живущих в неблагополучных семьях. Поскольку пистолет так и не был обнаружен, отрабатывались две версии: первая — пистолет находится у кого-нибудь из взрослых, вторая — он спрятан детьми. То, что пистолет был у них. они не отрицали, но показания о его местонахождении меняли ежедневно. Первая положительная реакция была дана одним из мальчишек на «романтическое место» у стены разрушенных завалов, которые в этот же день были перекопаны оперативными сотрудниками. Затем была получена реакция на укромное место во дворе, где играли мальчишки. Это продолжалось до тех пор, пока не был перекопан весь двор. Причем, войдя в роль, ребята подтверждали любую версию, выдвигаемую следователем. Это преступление могло бы остаться нераскрытым и по сей день.

Проводивший расследование специалист не имел опыта в проведении тестирования детей и не учитывал специфику нервной системы ребенка. Когда он исключил из теста вопросы, сформулированные в утвердительной форме, а акцент проверки сделал на определение места, откуда якобы был взят пистолет, расследование пошло в другом русле.

Так как параллельно шла отработка версии о нахождении пистолета у взрослых, то в результате повторных обследований вышли на реального преступника. Оператор проверял одного из сотрудников подразделения, в котором пропало оружие. Первые же тесты подтвердили его причастность к совершению преступления. В дальнейшем под давлением улик он признался и оружие возвратил.

«Сознание ребенка в первые 7–8 лет жизни определяется игрой, основанной на вымысле, а это значит, что до 7–8 лет ребенок не способен отличить правду от выдумки» (Ж. Пиаже, 1974 г). Например, оказалось, что в 65 % случаев заявления детей о посягательстве на них были ложными. Точность прогноза у детей в возрасте 6–7 лет составляет 0 %, 8—12 лет — 12 % и около 53 % у подростков 14–16 лет.

У молодого, не сформировавшегося организма нервная система весьма динамична. Внимание несовершеннолетнего невозможно долго фиксировать на какой-либо проблеме или предмете. В результате этого происходит непроизвольное переключение внимания. Например, во время тестирования после 3–4 предъявленных вопросов он начинает думать об отце, который грозился избить его, если он не перестанет хулиганить. Задержать внимание несовершеннолетнего на расследуемой нами теме сколько-нибудь долго практически невозможно. Даже если увлечь его тематикой тестирования, он после 3 — 4-го вопроса, войдя в роль, начнет развивать ее дальше, чередуя информацию, полученную при тестировании, с фрагментами из рассказов бывалых ребят или прочитанных им книг и просмотренных боевиков. Это явление сложно назвать адаптацией, но по внешнему проявлению (амплитуда психофизиологической реакции) оно напоминает привыкание к тесту, с резким переключением внимания на другие проблемы, периодическими возвратами к первоначальной тематике. При тестировании несовершеннолетних необходимо стремиться делать тесты более короткими, а их количество минимальным. Обычно тест из 4–5 вопросов является пределом, особенно если ребенок неспокойный, очень подвижный, если ему трудно удерживать внимание на процедуре опроса. При тестировании несовершеннолетних время регистрации результатов реакции на предъявленный вопрос иногда следует сократить до 8 — 10 секунд.

В качестве методического приема в случае тестирования несовершеннолетних возможно проведение после каждого опроса небольшой отвлекающей беседы, с последующей стимуляцией по тематике опроса. Например, после беседы о хорошей погоде на улице сказать: «Ну а теперь давай опять настроимся на место, где бы мог быть спрятан украденный магнитофон».

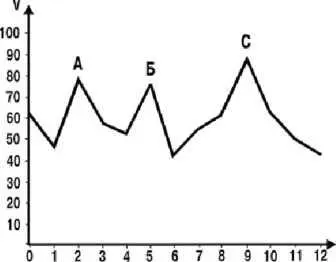

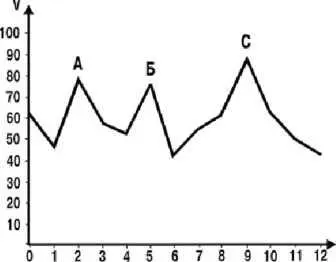

Рис. 3. Особенности реакций на предъявляемые вопросы испытуемого «А», тест «поисковый».V — амплитуда КР; N — номер предъявляемого вопроса; А, Б, С — пики эмоционального напряжения.

Наличие нескольких достоверных реакций при опросе еще не говорит о том, что они вызваны именно вашим вопросом. Анализ кривой (рис. 3) показывает, что на ней четко выделяются три вершины, обозначенные как А, Б, С. Это были реакции на 4-й, 8-й и 14-й вопросы, касающиеся места нахождения небольшой суммы денег, похищенной у учительницы в классе. Пик А был получен при ответе на вопрос: «Деньги спрятаны дома?», Б — «У друга?», С — «Отобрали старшие ребята?» Как оказалось в результате расследования, деньги действительно были спрятаны дома. На них юный похититель хотел купить газовый пистолет у соседского мальчика. В процессе тестирования он представил, как гордо они вместе с другом пойдут с пистолетом на охоту. В какой-то мигу него возникла мысль: «А вдруг старшие ребята отберут деньги и пистолет?» При изолированном анализе этого теста без учета особенностей реагирования несовершеннолетних, данных других тестов могла бы возникнуть ложная посылка: подозреваемый в краже мальчик взял деньги, спрятал их дома, потом понес их к другу (возможно, перепрятать). По дороге его встретили взрослые ребята и отобрали их. Возможны и другие версии. Подобные сложности могут возникнуть и при тестировании очень пожилых людей. Возможны ошибки в оценке полученных реакций, обусловленные особенностями функционирования центральной нервной системы, когда «изношены» механизмы регуляции. Пожилые люди, как правило, не переключаются при тестировании на какие-либо воображаемые проблемы, зато процедура может сопровождаться множеством воспоминаний из личной жизни. На практике был случай, когда тестировался пожилой мужчина, подозреваемый втом, что он располагает информацией, у кого незаконно хранятся патроны к пистолету. При предъявлении значимого вопроса он вспомнил, как во время войны, будучи мальчиком, воровал у немцев патроны, был пойман и лишь чудом спасся от расстрела. Эти воспоминания при тестировании и дали мощную физиологическую реакцию, совершенно не относящуюся к интересующей следствие теме.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу