За исключением единственной структуры — эпифиза в глубине мозга, — каждый модуль мозга имеется у нас в двух экземплярах — по одному на полушарие. В этой книге о модулях всегда говорится в единственном числе, но на самом деле они всегда парные. В тех случаях, когда необходимо указать на различия между двумя модулями одной пары, отмечается, какой из них имеется в виду.

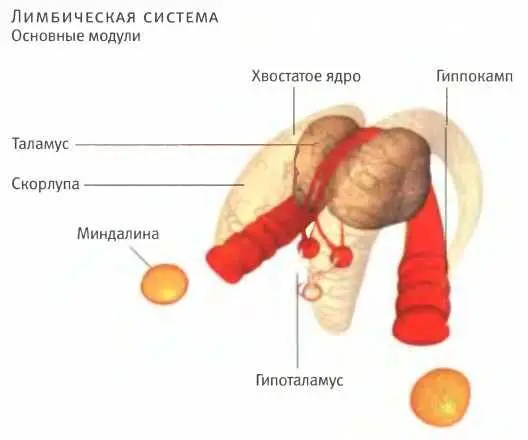

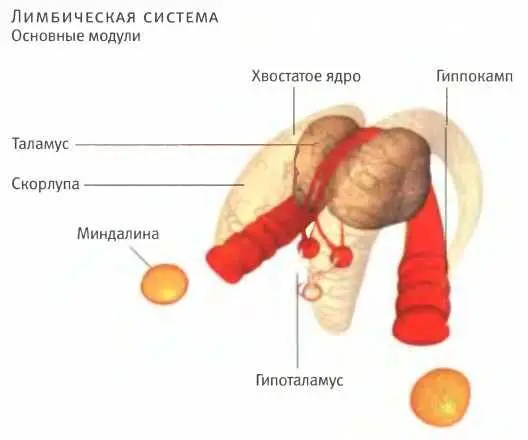

Самая заметная структура на внутренней поверхности каждой половинки разрезанного мозга — это изогнутая полоска белой ткани, образующей объемистую границу между складчатой корой и расположенной под ней системой модулей. Это мозолистое тело, соединяющее полушария друг с другом и играющее роль моста, по которому в обе стороны постоянно передается информация, так что обычно полушария работают как единое целое. Совокупность модулей, расположенных под мозолистым телом, называют лимбической системой. Эта система в эволюционном плане древнее коры, и ее иногда называют также “мозгом млекопитающих”, исходя из представлений о том, что она впервые возникла у древнейших млекопитающих. Работа этой части мозга, как и еще более древних его частей, расположенных под ней, совершается бессознательно, но оказывает сильнейшее воздействие на наши ощущения: лимбическая система тесно связана с расположенной над ней осознающей корой и постоянно посылает туда информацию.

В лимбической системе рождаются эмоции, а также большинство из многочисленных потребностей и побуждений, которые заставляют нас вести себя тем или иным образом, помогая нам, по крайней мере обычно, увеличивать свои шансы на выживание. Но у модулей лимбической системы есть немало других функций. Например, таламус представляет собой нечто вроде ретрансляционной станции, распределяющей поступающую в нее информацию по соответствующим частям мозга для дальнейшей обработки. Под ним располагается гипоталамус, который вместе с гипофизом постоянно поправляет настройки нашего организма, поддерживая его в состоянии наилучшей приспособленности к окружающей среде. Гиппокамп — “морской конек” (сходство с которым можно заметить, только если посмотреть на этот орган в разрезе и напрячь воображение) — необходим для формирования долговременной памяти. В расположенной перед ним миндалине возникает и поддерживается чувство страха.

Еще ниже располагается ствол головного мозга. Это самая древняя часть мозга, возникшая более полумиллиарда лет назад и довольно похожая на весь головной мозг современных рептилий. В связи с этим ее часто называют “рептильным мозгом”. Ствол образован нервами, идущими от тела через позвоночник и передающими информацию о разных частях организма в головной мозг. Скопления клеток в стволе определяют общий уровень настороженности организма и регулируют вегетативные процессы: дыхание, сердцебиение, давление крови и так далее.

Если посмотреть на любой участок мозга при большом увеличении, можно увидеть плотную сеть клеток. Большинство из них — глиальные клетки, сравнительно просто выглядящие структуры, основная функция которых состоит в склеивании всей конструкции и поддержании ее физической целостности. Глиальные клетки также играют определенную роль в усилении или синхронизации электрической активности в мозге: например, они могут усиливать боль, как при воспалении седалищного нерва, возбуждая нейроны, передающие болевые сигналы.

Клетки, непосредственно создающие активность мозга, — это нейроны (примерно десятая часть от общего числа клеток головного мозга), приспособленные для передачи друг другу электрических сигналов. Среди нейронов есть длинные и тонкие, посылающие единственный нитевидный отросток в дальние уголки организма, есть звездчатые, тянущиеся во все стороны, а есть несущие густо ветвящиеся венцы, напоминающие нелепо разросшиеся оленьи рога. Каждый нейрон связан с множеством — до десяти тысяч — других нейронов. Эта связь осуществляется через отростки двух типов: аксоны, по которым сигналы поступают от тела клетки, и дендриты, по которым клетка получает входящую информацию.

При еще большем увеличении можно увидеть крошечную щель, отделяющую каждый дендрит от соприкасающегося с ним аксона. Участки таких соприкосновений называют синапсами. Чтобы через синапс прошел электрический сигнал, аксон, по которому поступает этот сигнал, выделяет в синаптическую щель особые вещества — нейромедиаторы. Среди нейромедиаторов есть и делающие клетку, на которую они передают сигнал, менее активной, но есть и вызывающие ее возбуждение, так что возникающие в результате работы множества возбуждающих синапсов цепные реакции обеспечивают одновременную активацию миллионов связанных друг с другом клеток мозга.

Читать дальше