Понятно, что эта – вторая – задача психотерапевтической диагностики не сильно обеспокоит психиатров, поскольку их средства и способы лечения депрессивного расстройства неконгруэнтны такому пониманию депрессивного больного. Есть депрессивная доминанта или нет ее, нарушение какого динамического стереотипа имело место у данного больного, что и как он означил в структуре своей внутренней речи – для психиатра не имеет принципиального значения, на выбор «трициклика» или «селективного блокатора» это никак не повлияет. Более того, подобная тонкая диагностика даже противоречит в каком-то смысле современной тенденции в психиатрии, где под магией слова «антидепрессант», благодаря все тем же маркетологам фармацевтических корпораций, в качестве депрессивного расстройства рассматриваются теперь и реакция на острый стресс, и панические атаки, и даже обсессивно-компульсивные расстройства.

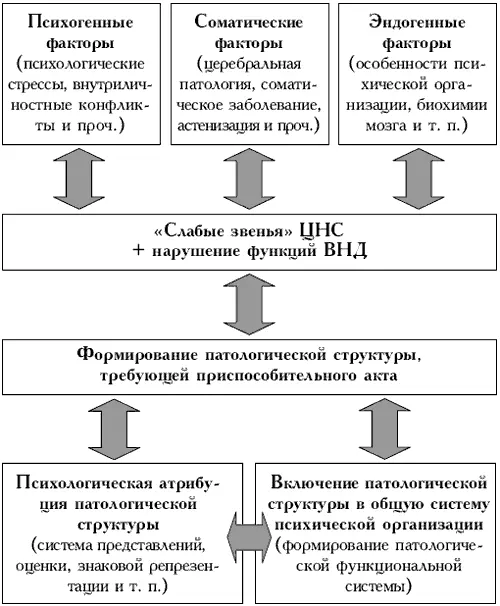

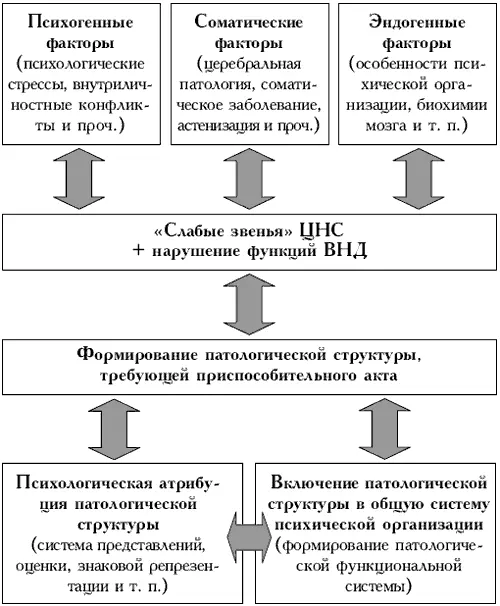

Наконец, третьей задачей психотерапевтической диагностики, на сей раз принципиально отличающей работу психотерапевта от работы психолога, является определение роли психических, соматических и эндогенных факторов в формировании конкретного психического расстройства. Психотерапевтическая диагностика депрессии должна определить вес того или иного из представленных составляющих в этиопатогенезе заболевания. Странными выглядели бы попытки формирования некоего единого подхода к терапии «депрессии»: по факту депрессия не столько феномен, сколько болезнь, проявляющаяся депрессивной симптоматикой [3]. Вот почему адекватная оценка роли соответствующих этиопатогенетических факторов в каждом конкретном случае оказывается принципиально важной для разработки максимально эффективного алгоритма психотерапевтической деятельности (см. схему №4).

Роль психотерапевтической диагностики

Впрочем, это только задачи, и то далеко не все, что стоят перед психотерапевтической диагностикой. Теперь же, наверное, следует сказать о той роли, которую она – психотерапевтическая диагностика – должна сыграть собственно в судьбе психотерапии. Здесь есть два существенных вопроса. Историческое положение России таково, что мы только входим в мировую психотерапевтическую жизнь, начинаем ее, в то время как все крупнейшие психотерапевтические школы уже пережили периоды своего рассвета. Ни для кого не секрет, что «золотой век» психотерапии – теперь только легенда, на сцене психотерапевтической истории бал празднует кризис, и нет ни одной известной психотерапевтической школы, которая подавала бы серьезные надежды на благополучное его разрешение. С другой стороны, собственная наша ситуация такова, что психотерапия все еще никак не может выйти из лона матери-психиатрии, а в обществе психологов хиреет, словно слабое растение в узкой пробирке. Все это печально, но может оказаться и возможностью выхода из создавшегося тупика – выхода, который, верно, даже не снится нашим западным коллегам.

Схема №4

Принципиальная модель депрессивного расстройства

Нам жизненно необходимо уяснить для себя задачи, роль и сущность феномена психотерапевтической диагностики. Только в этом случае станет очевидно, что, какой бы психотерапевтической теории ни придерживался практикующий специалист (если его работа имеет определенный терапевтический эффект), резонно полагать, что вне зависимости от его профессиональных пристрастий и используемых им теоретических конструкций он воздействует на те же психические механизмы, что и успешный представитель любого другого психотерапевтического направления. На самом-то деле различия между успешными психотерапевтами разных конфессий не очень и велики, а психотерапевтический «предмет» вообще один и тот же!

Однако отсутствие навыков психотерапевтической диагностики, а также отсутствие единого понимания психических механизмов (без которого эта диагностика превращается лишь в игру теоретических конструкций, а работа – в сплошную имитацию деятельности без видимого эффекта) превращает психотерапевтов в хрестоматийных слепых мудрецов, изучающих тело необъятного животного. Если мы будем продолжать в том же духе, если не докажем своей фактической эффективности, то естественный отбор сделает свое дело.

На базе Санкт-Петербургского Городского психотерапевтического центра и Клиники неврозов им. академика И.П. Павлова нами была разработана именно такая технология систематизации психотерапевтических знаний, основанная на концептах (методологических принципах) «тождественности психического поведения» (И.М. Сеченов), «динамического стереотипа» (И.П. Павлов), «доминанты» (А.А. Ухтомский), «отношение знак—значение» (Л.С. Выготский). Перечисленные исследователи, конечно, иначе оценивали свои открытия, тем более вряд ли ожидали, что они будут поставлены в один ряд. Однако именно эти концепты позволяют рассматривать психическое в системном, содержательном, функциональном и структурном ракурсах, создавая тем самым оптимальную модель для целостного осмысления психотерапевтических знаний, накопленных к настоящему времени [8]. И хотя мы назвали эту технологию «системной поведенческой психотерапией» (см. схему №5, стр. 164), это вовсе не означает, что речь идет о какой-то новой версии бихевиоризма, отнюдь нет. Напротив, под «поведением» здесь понимается, как того и хотел И.М. Сеченов, своего рода способ существования психики, то есть психическая активность как таковая. Задачи же теории состоят в том, чтобы представить ракурсы, в которых эта активность нам открывается, аспекты поведения, которые могут быть подвергнуты нашему анализу (поведение тела, поведение перцепции, апперцептивное, речемыслительное и социальное поведения), а также механизмы, организующие поведение в этих аспектах [4].

Читать дальше