Ситуация же с депрессией предстает в совершенно ином свете. Что касается депрессии в рамках маниакально-депрессивного психоза, то ее удельный вес относительно невелик, а терапия трициклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО вполне удовлетворительна. Но львиная доля депрессивных расстройств относится к циклотимному уровню, где значимость психогенных факторов оказывается не меньшей, а то и большей, нежели непосредственная роль эндогении [15]. Наконец, уже ни для кого не секрет, что реактивные депрессии, депрессии в рамках социально-стрессовых расстройств [1] и депрессии дистимического характера представляют собой, вообще говоря, отдельную проблему. Пограничная психиатрия всегда была в каком-то смысле бесхозной, теперь же, в условиях неуклонного роста депрессивных расстройств пограничного уровня, от «прав» на нее, кажется, все уже готовы отказаться.

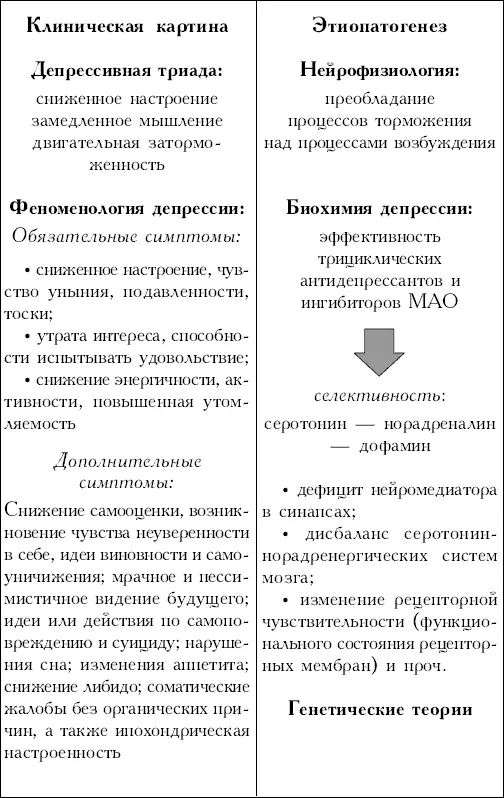

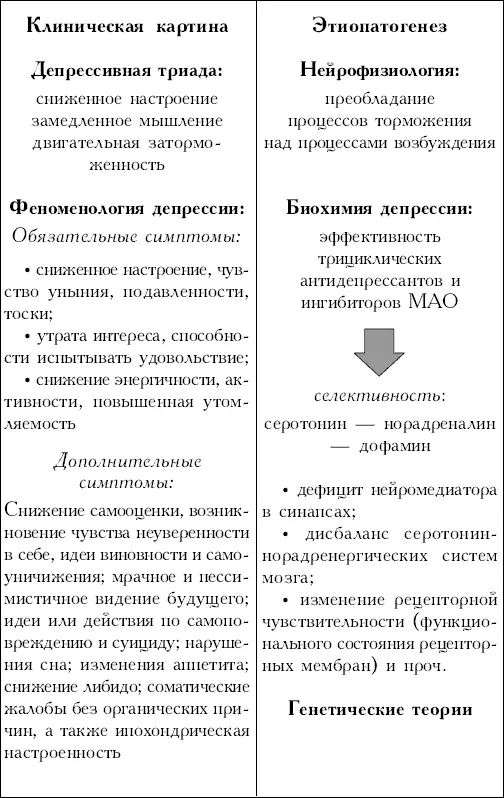

Что «видит» психиатр, анализируя депрессивного больного? Психиатр отечественной школы видит классическую «депрессивную триаду», психиатр, впитавший в себя дух МКБ-10, – феноменологию депрессии. Если же мы коснемся вопросов этиопатогенеза, то здесь, с одной стороны, нейрофизиологическая трактовка депрессии: преобладание процессов торможения над процессами возбуждения, с другой – нейромедиаторные теории, которые возникли, надо признать, как попытка объяснения случайно обнаруженного тимоаналиптического эффекта у ниаламида и имипрамина (см. схему №1).

Действовать на процессы возбуждения и торможения в головном мозгу психиатру затруднительно, хотя эффекты электросудорожной терапии отрицать нельзя, однако понятно, что и применять ее во всех случаях депрессии не станешь. Состоятельности нейромедиаторных теорий хотелось бы пусть даже и кратко, но коснуться отдельно, учитывая их абсолютное лидерство на научном небосклоне, обусловленное в значительной мере трудами маркетологов крупнейших фармацевтических гигантов.

По современным представлениям, депрессия развивается в результате дисбаланса серотонин-норадренергических систем мозга. Считается, что мы боремся с депрессией путем избирательной блокады обратного захвата серотонина в противовес блокирующему эффекту препарата на обратный захват норадреналина. Чем больше первый и меньше второй, тем выше эффект антидепрессивной терапии. Однако же безусловным лидером среди антидепрессантов является амитриптилин, избирательность действия которого не превышает 2,8 раза, тогда как избирательность флуоксетина составляет 23 раза, пароксетина – 280, сертралина – 840, циталопрама – 3400 раз! [12]

Схема №1

Депрессия глазами психиатра

Чтобы сгладить этот парадокс, стали говорить не об избирательности действия антидепрессанта, но о силе его блокирующего действия. Впрочем, и по этому показателю перечисленные новые антидепрессанты превосходят амитриптилин, однако очевидно уступают ему по терапевтическому эффекту. С другой стороны, тримипрамин, например, будучи вполне хорошим антидепрессантом, обнаруживает относительно слабую блокирующую активность в отношении всех нейромедиаторов, а кокаин, будучи прекрасным ингибитором обратного захвата нейромедиаторов, не только не демонстрирует какой-либо тимоаналептической активности, но, напротив, зачастую усугубляет течение депрессии. Наконец, абсолютно непонятно, почему один антидепрессант работает, а другой – нет, тогда как их механизмы действия, по утверждению фармакологов, одинаковы…

Чем же в конечном итоге может похвастаться фармакотерапия депрессии? Эффективность антидепрессантов превосходит эффект плацебо в 2—2,5 раза (впрочем, загадочно звучит сама формулировка: «превосходит эффект плацебо в…» – такое ощущение, что в психиатрии не действуют правила арифметики, запрещающие проводить операции умножения и деления нулем), при этом, с одной стороны, где-то теряются еще 40%, ас другой стороны, – депрессии настойчиво хронизируются от эпизода к эпизоду. Результативность исходных трицикликов, несмотря на все усилия, так и не превзойдена, а новые препараты могут похвастаться разве что существенным снижением побочных эффектов. И у практикующих психиатров иногда создается впечатление, что антидепрессант без побочных эффектов – уже не антидепрессант. Впрочем, все сказанное – из разряда психогенной трихотилломании: в конечном счете рвешь волосы на собственной голове.

Читать дальше