Надо сказать, замечаемые нами детали в определенной степени зависят от того, кто мы и как себя характеризуем. Например, в результате эксперимента с дверью Саймонс и Левин обнаружили, что у всех семерых участников, заметивших подмену собеседника, было нечто общее: все они были примерно одного возраста с человеком, с которым разговаривали до подмены. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Социальные психологи давно доказали, что к членам своей социальной группы мы относимся несколько иначе, чем к представителям других групп. Чернокожие люди, общаясь с белыми (и наоборот), нередко ведут себя не так, как с представителями своей расы; то же самое касается богатых и бедных, старых и молодых, мужчин и женщин. Саймонса и Левина заинтересовало, распространяется ли этот феномен и на то, как мы видим непохожих на нас людей.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи повторили эксперимент с дверью, задействовав тех же людей, что и первоначально. Только на этот раз незнакомцы были одеты не в обычную одежду, которую носят студенты, а в спецодежду для строителей, с касками на головах. И проходили они мимо людей приблизительно своего возраста. В общей сложности «строителей» увидели двенадцать студентов. Из них только четверо заметили подмену после пронесенной мимо них двери. Переодевания участников эксперимента в рабочую одежду оказалось достаточно, чтобы изменить то, как их видели студенты. Теперь они не узнавали в них своих, а воспринимали как членов другой, чуждой им группы.

Одна из девушек, не заметившая подмены, в опросе, проведенном после эксперимента, заявила, что видела только строителя, а человека не заметила; то есть она быстро классифицировала его, отнеся к группе строителей, и не обратила никакого внимания на детали: волосы, глаза, улыбку и прочие особенности внешности, которые позволили бы увидеть в нем конкретного человека, личность. Вместо этого студентка ограничилась репрезентацией конкретной категории – стереотипом. В ходе этого процесса она подменила реальные визуальные детали сцены общим, абстрактным пониманием ее смысла, или, так сказать, «сняла сливки».

Как мы с вами еще убедимся, люди поступают так довольно часто. И для многих из нас такого «снятия сливок» вполне достаточно, по крайней мере в большинстве жизненных ситуаций. Когда мы проходим по улице мимо строителя, нам обычно незачем изучать его лицо. В конце концов, нам не нужно знать, кто этот человек; хватит и общего представления о нем. И хорошо бы, каждый раз мы делали это осознанно. Но, к сожалению, мы твердо убеждены, что заметили то, что на самом деле упустили. Мы просто не понимаем, что только «снимаем сливки» с увиденного.

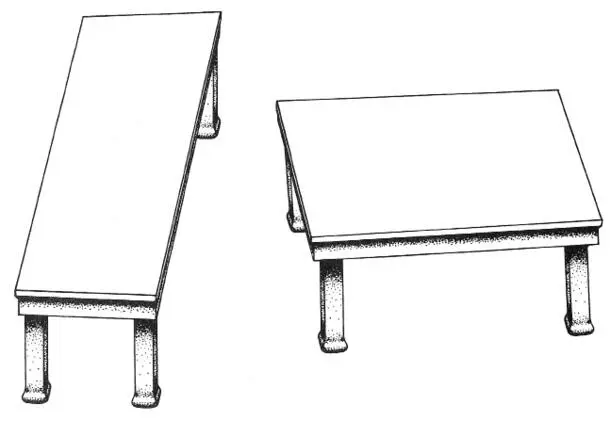

Даже зная о подверженности визуальным ошибкам, таким как слепота к изменениям, мы не способны предотвратить их последствия; мы по-прежнему уязвимы. Чтобы убедиться в этом, предлагаю попробовать такой метод. Взгляните на столешницы двух столов на рисунке. Какая из них больше?

По правде говоря, они одинаковые. Как ни трудно в это поверить, левая столешница по форме и размеру абсолютно равна правой. Можете проверить, вырезав из бумаги точные копии и наложив их друг на друга [4] Или воспользуйтесь анимированной демонстрацией на сайте Майкла Баха: http://www.michaelbach.de/ot/sze_shepardTables/

. Любопытно, что, даже зная, что это иллюзия, мы не можем соответствующим образом откорректировать мнение об увиденном. Сколько бы раз мы ни смотрели на рисунок, нам все равно будет казаться, что столешницы разные.

Трюк со столешницами придумал известный профессор Стэнфордского университета Роджер Шепард. Шутник с детства (однажды он тайком вывез всю мебель из комнаты сестры), Шепард давно и с огромным удовольствием использует визуальные трюки для подтверждения вполне серьезных идей. Например, его анимированная иллюстрация (она называется «Верчение столов» [5] http://www.michaelbach.de/ot/sze_shepardTables/ Прим. ред.

) призвана наглядно продемонстрировать не только то, что восприятие обусловлено особенностями нервной системы, но и что функционирует оно абсолютно автоматически. Вследствие чего мы не способны по собственному желанию увидеть рисунок таким, каков он есть – просто линиями на плоском листе бумаги. Вместо этого при нужных условиях расположение этих линий автоматически запускает в нашем мозгу цепи, выдающие трехмерную интерпретацию рисунка. И что еще важнее, данный эффект остается нами незамеченным. Пока человеку не скажут, что две, казалось бы, совершенно разные по форме столешницы идентичны, у него нет никаких причин подозревать, что его вывод неверен. Иными словами, мы совершаем ошибку, не осознавая этого.

Читать дальше

![Джозеф Халлинан Почему мы ошибаемся? [Ловушки мышления в действии] [litres] обложка книги](/books/396902/dzhozef-hallinan-pochemu-my-oshibaemsya-lovushki-myshl-cover.webp)

![Егор Горд - Взрыв мышления [litres]](/books/386314/egor-gord-vzryv-myshleniya-litres-thumb.webp)

![Джорджио Нардонэ - Психологические ловушки. Как мы создаём то, от чего потом страдаем [litres]](/books/398166/dzhordzhio-nardone-psihologicheskie-lovushki-kak-my-s-thumb.webp)

![Константин Муравьев - Перешагнуть пропасть - Клан. Союзник. Мир-ловушка [книги 5-7] [сборник litres]](/books/406129/konstantin-muravev-pereshagnut-propast-klan-soyuznik-mir-lovushka-knigi-5-7-sbornik-litres-thumb.webp)

![Дэниэл Деннет - Насосы интуиции и другие инструменты мышления [litres]](/books/406174/deniel-dennet-nasosy-intuicii-i-drugie-instrumenty-thumb.webp)