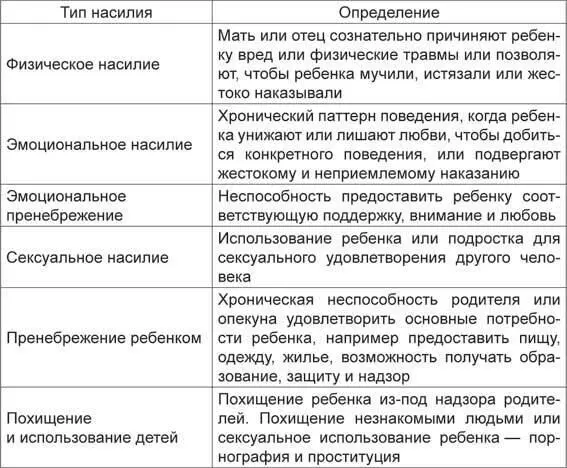

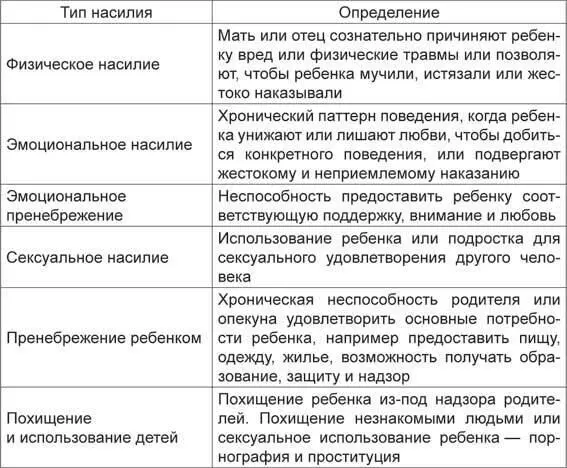

Определения насилия по отношению к детям и пренебрежительного к ним отношения

Необычный, но серьезный тип насилия над детьми называется синдром Мюнхгаузена (Munchausen syndrome). Синдром Мюнхгаузена — это форма насилия над детьми, при которой один из родителей (обычно мать) или оба родителя постоянно и часто показывают ребенка врачу, при этом фальсифицируя симптомы или непосредственно создавая их (Murray, 1997). Синдром Мюнхгаузена сам по себе — хроническое и упорное стремление к медицинскому лечению некоего сочетания симптомов, при этом взрослый или фальсифицирует эти симптомы, или сознательно причиняет ребенку вред (Murray, 1997). Случаи синдрома Мюнхгаузена обнаруживаются в семьях всех социально-экономических уровней (Pearl, 1995), а жертвы чаще всего — дети от младенцев до восьми лет (Jones et al., 1986). Жертвами могут оказаться дети как мужского, так и женского пола. В большинстве случаев (около 98 % всех случаев) преступные родители — матери, а отец зачастую даже не знает, что происходит. Среди жертв, по-видимому, нет гендерных предпочтений, так как дети мужского и женского пола представлены в равном количестве.

Очень часто преступная мать хорошо разбирается в медицине, может выдумать симптомы и уже имеет опыт симуляции болезней, а может быть, и сама профессионал в медицине. Кроме того, мать в таких случаях, как правило, очень внимательна к ребенку и неохотно расстается с ним на время медицинского осмотра или лечения. Еще один важный симптом синдрома Мюнхгаузена — ситуация, когда ребенок болеет, не реагируя на лекарства, или его болезнь приобретает форму хронической, становится постоянной, загадочной и необъяснимой. Еще один симптом синдрома Мюнхгаузена проявляется в серии физических или лабораторных данных, которые очень необычны, не соответствуют медицинской истории и физически или клинически невозможны. В крайних случаях бывает, что кто-то из родителей заставляет ребенка голодать, отец или мать душит ребенка, наносят вагинальные или ректальные повреждения, чтобы вызвать кровотечение, иногда родители добавляют жир в стул ребенка, чтобы анализы показали патологию, или мать время от времени добавляет свою кровь в мочу ребенка или вводит ему внутривенно в кровь какое-то вещество перед анализом в лаборатории (Murray, 1997; Pearl, 1995). Крайние формы подобного насилия, конечно, ведут к серьезной травме или даже смерти. К сожалению, распространенность или частота синдрома Мюнгхаузена в наше время неизвестны, вероятно, это происходит из-за того, что трудно распознать сфабрикованные болезни и отличить их от настоящих.

Синдром тряски младенца

Еще одна форма насилия над детьми — синдром тряски младенца (shaken baby syndrome), когда отец, мать или воспитатель обычно в состоянии раздражения или в приступе гнева так трясет ребенка, что наносит ему серьезную травму. Хотя не существует точной статистики относительно частоты такой формы насилия, психологи в целом придерживаются единого мнения, что чаще всего причиной смерти детей (свыше 50 %) является травма головы и что во многих случаях родители сильно трясли ребенка. (Duhaime, Christian, Rorke, and Zimmerman, 1998; Showers, 1999; Snuthey, 1998). Эллис и Лорд (Ellis and Lord, 2001) приводят статистику, согласно которой 10–12 % всех смертей из-за жестокого обращения с детьми вызваны синдромом тряски ребенка (см. также сведения национальной информативной и справочной службы (National Information Support and Referred Service, 1998)). Кроме того, имеющиеся исследования позволяют предположить, что 70–80 % преступников такого типа мужчины, чаще всего — отцы жертв (Child Abuse Prevention Center, 1998; Ellis and Lord, 2001). Жертвами оказываются в равной степени дети как мужского, так и женского пола. И конечно, не все дети, жертвы синдрома тряски ребенка, умирают: многие из них страдают от серьезных повреждений мозга, например от церебрального паралича, слепоты, глухоты, судорог, мозговых дисфункций или впадают в кому.

Имеющееся исследование показывает, что насилие над детьми и пренебрежение их воспитанием на 40 % увеличивает вероятность того, что такой ребенок, когда вырастет, станет преступником. То есть если ребенка в детстве подвергали насилию или пренебрегали его воспитанием, то вероятность ареста в юности возрастает более чем на 50 %, а вероятность ареста в зрелом возрасте — на 38 %; что касается тяжких преступлений, то эта вероятность возрастает на 38 % (Widom, 1992). Последние исследования (Widom, 2000) еще больше подтверждают эти данные. Уидом утверждает (Widom, 2000, р. 5), что «вероятность ареста за юношеское преступление оказалась в 1,9 раза выше среди людей, испытавших в детстве насилие или жестокое обращение; если преступление совершал взрослый, то шансы были в 1,6 раза выше». Кроме того, у членов выборки людей, подвергшихся насилию и жестокому обращению в детстве, часто обнаруживаются психологические и эмоциональные проблемы. В частности, люди в этой выборке чаще, чем люди из контрольной выборки (не испытывавшие насилия и жестокого обращения), предпринимали попытки суицида и соответствовали критериям личностного расстройства с антиобщественными проявлениями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу