В становлении конфликтологической практики особое место заняли переговорные методики разрешения конфликта (Д. Скотт; Ш. и Г. Боуэр; Г. Келман и др.). Разработка технологий переговоров с участием посредника-медиатора (В. Линкольн, Л. Томпсон, Р. Рубин и др.) привела к созданию в США в 1970-1980-х годах учебных заведений по подготовке специалистов-медиаторов. В этот период всемирную известность приобрел Гарвардский метод «принципиальных переговоров» Р. Фишера и У. Юри.

В 1980-е годы возникают конфликтологические центры в США и других странах мира. А в 1986 году в Австралии по инициативе ООН создается Международный центр разрешения конфликтов. В России первый центр по разрешению конфликтов был создан в Санкт-Петербурге в 1993 году.

Самое общее представление о предмете конфликтологии дает этимология слова «конфликтология» – «наука о конфликтах». Более точное представление можно получить из следующего определения:

Конфликтология – это система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими.

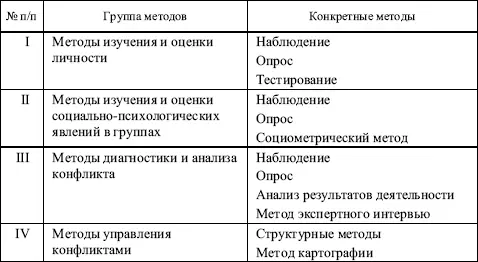

Методы исследования конфликтов и управления ими

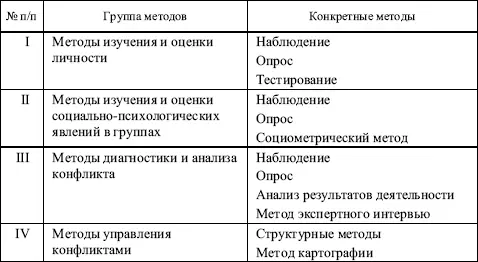

Многообразие методов конфликтологии можно представить с помощью табл. 1.1.

Таблица 1.1

Методы конфликтологии

Источники для углубленного изучения темы

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – Разд. I, III.

2. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М.: Аспект Пресс, 1996. – Гл. I, II, III.

3. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. – СПб.: Лань, 1999. – Гл. I.

Занятие 1.1. Семинар по теме: «Возникновение и развитие конфликтологии»

План семинара

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения конфликтологии.

2. Теоретико-методологические основы конфликтологии.

3. Современные проблемы развития конфликтологии.

Литература для семинара

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. – Харьков: Университет внутренних дел, 1997.

3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000.

4. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М.: Аспект Пресс, 1996.

5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

6. История философии в кратком изложении. – М.: Мысль, 1991.

7. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. – СПб.: Лань, 1999.

8. Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. – М.: Политиздат, 1991.

Методические советы

I.При рассмотрении первого вопроса семинара необходимо уяснить, что возникновению конфликтологии как относительно самостоятельной теории и практики в конце 1950-х годов предшествовал длительный период формирования, накопления и развития конфликтологических идей и взглядов, сначала в рамках философии, а позднее – социологии, психологии и других наук. В связи с этим важно проанализировать эволюцию научных воззрений на конфликт, выделяя следующие периоды.

Древнейшие времена. В этом периоде заслуживают внимания воззрения древнекитайских мыслителей. Особое место среди них принадлежит Конфуцию (551–479 гг. до н. э.), одному из первых китайских философов. Его философские, в том числе и конфликтологические, идеи развивались другими китайскими мыслителями на протяжении многих веков. Взгляды на проблему конфликта мы находим в многочисленных нравственных заповедях Конфуция. Вот одна из них: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в государстве и в семье к тебе не будут чувствовать вражды». Источник конфликтов мыслитель усматривал в делении людей на «благородных мужей» (образованных, грамотных и воспитанных людей) и простолюдинов («малых людей»). Необразованность и невоспитанность простолюдинов ведет к нарушению норм человеческих взаимоотношений, к нарушению справедливости. Для благородных мужей основу взаимоотношений составляет порядок, а для малых людей – выгода.

Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной философии, в рамках которой впервые была предпринята попытка рационального постижения мира. Античные взгляды на конфликт строились на основе философского учения о противоположностях. Столкновение и единство противоположностей, например, согласно Гераклиту (ок. 520–460 гг. до н. э.), является всеобщим и универсальным способом развития. По его словам, «противоположное соглашается, а из несогласного появляется самая прекрасная гармония» (История философии в кратком изложении, 1991, с. 81) [1].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ася Михеева - Автор, жги! [Азы конфликтологии для сторителлеров]](/books/393466/asya-miheeva-avtor-zhgi-azy-konfliktologii-dlya-st-thumb.webp)