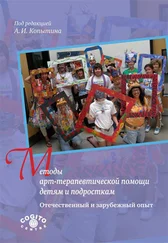

Ввиду его непосредственности, творческого начала и способности к театрализованному поведению игровые моменты с ним остаются самыми интересными при условии, что они не длятся слишком долго, иначе берут верх возбуждение и импульсивность. Работа с музыкальными инструментами приводит к тем же последствиям. Когда пациент импровизирует на ударной установке, пространство превращается в настоящий звуковой хаос, в бушевание импульсов.

Игра в «дирижера», где он исполняет роль музыканта, помогает ему контролировать свое звуковоспроизведение и структурировать его. Некоторые подчиняются желанию пациента играть на ударных инструментах, остальные участники группы, которых мы поддерживаем, не поддаются, и понемногу они добиваются понимания им жестов-указаний.

В данном случае наблюдается двойная конфронтация: с предметом (музыкальным инструментом) и живыми творческими субъектами нашей межличностной игры.

Мы, психотерапевты, лишь очень редко можем сохранить состояние нейтральной доброжелательности. Напротив, кажется, что мы навязываем нашим пациентам, посредством звуковоспроизведения, способность играть звуками и словами. Очень важно при этом не действовать за пациентов и уметь выходить из игры при первой возможности.

Для таких людей совместное звучание нескольких, как бы противоречащих один другому, звуков, например во время групповой импровизации, часто граничит с невозможностью упорядочить события и установить связи между ними.

В данной форме работы важен не только звук, но и другие направления – жестовое, двигательное. Это замечание особенно важно при работе с детьми с нарушениями психического и физического развития или аутизмом.

Применение музыкального или немузыкального звука в работе с людьми, у которых нарушено восприятие границ собственного тела, требует наибольшей осторожности. Психоаналитик П. П. Лакас заинтересовался ролью звука в становлении этих границ в процессе развития ребенка. Лакас утверждает, что наиболее важным в этом становлении является осязание. По его мнению, звук является лишь сопровождающим элементом условного типа и не может быть насущно необходим [14].

Вопрос структурирования или реструктурирования образа тела у пациентов, которые иногда переживают тревожный опыт распада, кажется мне основополагающим.

По словам Лакаса, «первое и непосредственное свойство звука стоит спиной к процессу структурирования образа тела. Звук является прежде всего фузионным фактором». Именно поэтому мы стараемся в работе с такими пациентами использовать звук только в качестве дополнительного сенсорного воздействия, связанного с другими ощущениями (осязанием, зрением или обонянием).

Различные средства, которые мы предлагаем, возведенные в ранг ритуалов во время сеансов, на мой взгляд, играют очень важную роль в работе по структурированию ситуации. Очевидно, что традиционные формы танцевальной терапии не случайно связаны с ритуалами.

Эти ритуалы придумываются в группах и, чтобы достичь наилучшего результата, должны быть очень простыми. Я работал с группой детей, имеющих психические отклонения, в большом зале Мастерской. В нашем распоряжении был весь необходимый инвентарь: ксилофон, металлофон, конги (афро-кубинские барабаны), ударная установка, клавишные, гонг, барабаны джембе, бубны и т. д.

Оказалось, что работа с детьми имеет дополнительные трудности. На первом занятии я заметил, что они становились все более и более беспокойными и с удовольствием громко стучали по большим инструментам, что являлось для них серьезной импульсной разрядкой. С помощью медсестер и воспитательниц, которые присутствовали на сеансе, мы не только не запрещали им касаться инструментов, а наоборот, в первое время даже вместе с ними создавали звуковой хаос и стучали по инструментам. Впоследствии мы сдерживали их физически (например, за руку), чтобы приостановить движение и минимально структурировать его.

Здесь мы также чередовали моменты коллективного звуковоспроизведения: быстрые и громкие звуки сменялись медленными и тихими. Последующий ритуал заключался в игре. Понятно, что с первого раза организовать ее было невозможно, поскольку каждый должен был «приручить» свой инструмент, а нам всем нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу.

В конечном счете ритуалы на сеансах обрели две основные формы – звуковую и физическую, выраженную в танце (бегать, ходить на четвереньках, залезать на стол, слезать со стола и т. д. под ритмичный аккомпанемент; ритмичное раскачивание во время песен или колыбельных).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу