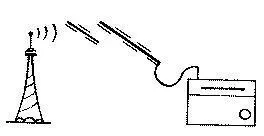

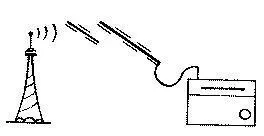

Волны передатчика вызывают колебания в проводнике… и чем длиннее проводник, тем сильнее колебания… поэтому именно длинный провод служит антенной…

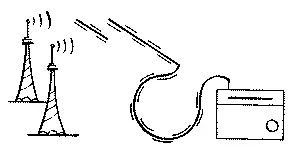

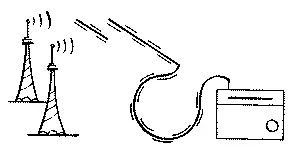

Но в проводе есть колебания от разных станций. Как слушать одну? Колебания подают сначала на колебательный контур с собственной частотой колебаний… (На месте колебательного контура – а предполагается, что мы не знаем,

что это такое – рисуем любую загогулинку и говорим себе: это колебательный контур!)

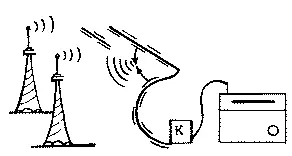

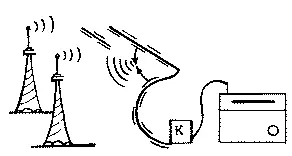

Изменение частоты в контуре производится изменением электроемкости переменного конденсатора (на место конденсатора – костыль!). При совпадении частот в антенне и в контуре наступает резонанс – то есть резкое усиление колебаний…

Вот теперь колебания одной станции и подаются на усилитель!

Что мы получили в результате этой предварительной работы? Во–первых, цепочку костылей, по которой легко можем пересказать текст – правда, без терминологии (на уровне чертовин, ерундовин, загогулин и проч.).

Во–вторых, несмотря на неполные знания, мы разобрались в сути происходящих явлений: то есть поняли, как из колебаний, возбуждаемых разными станциями, выделяются нужные колебания. В–третьих, теперь мы можем приступить ко второму чтению – и окажется, что многочисленные термины, вызывавшие наши затруднения, не так уж многочисленны и вовсе не так сложны, как казалось. И наконец, в–четвертых, когда мы станем изучать на полную глубину незнакомые понятия (колебательный контур, конденсатор переменной емкости и проч.), то окажется, что мы значительно облегчили свою работу, поскольку теперь эти понятия не так абстрактны, как прежде – ведь мы уже знаем некоторые их функции.

Разумеется, вторичное чтение должно происходить без упрощений, а со всей терминологией, с уточнением понятий, с пониманием всей глубины. Однако выполнять эту работу станет намного легче, так как резко снизилась степень абстракции.

Несмотря на свое название, этот метод работы с абстрактными текстами рассчитан на образное запоминание, а не на логическое. А название «логическая цепочка» получил потому, что позволяет увидеть логическую последовательность главных мыслей текста и раскрепощает мышление.

По сути своей этот метод сродни методу костылей, однако некоторая разница между ними имеется. Если метод костылей направлен на работу с технической литературой, то логическая цепочка будет вас выручать при работе с гуманитарным материалом высокой степени абстракции.

Сложность работы с такими текстами часто состоит в том, что необходимость добиться нужной глубины проникновения в сложную абстрактную мысль заставляет автора быть многословным. Он поневоле детализирует, поворачивая мысль то одним боком, то другим, зачастую отходя довольно далеко от основного объекта мысли.

Переполнение регистра оперативной памяти приводит к ослаблению возможности увидеть всю мысль целиком, тем более цепочку рассуждений. Воистину, за деревьями леса не видно.

Сформулируем правила работы по методу логической цепочки:

– цепочка строится на возможно большем

объеме информации (в зависимости от характера текста – 1,5–3 страницы, а то и более);резко увеличивается скорость чтения, чтобы избавиться от явления гиперболизации; материал упрощается и обозначается образами–символами ;

по окончании первого чтения необходимо уметь видеть всю цепочку целиком, как единое целое.

В качестве примера рассмотрим работу со статьей Джозефа Вейсса «Подсознательная работа разума». В школе развития интеллекта «МОЛЬТО» мы предлагаем курсантам запомнить эту статью с двумя установками. В первом случае требовалось прочитать и пересказать. Результаты при этой установке, как правило, оставляли желать лучшего: курсанты часто теряли нить рассуждений и несколько раз начинали чтение статьи сначала. Это происходило потому, что установка на пересказ заставляла вчитываться в мелкие детали – что приводило к переполнению регистра оперативной памяти. В другом случае требовалось читать быстро, большими кусками, формировать ЕИ с помощью образов–символов. Результат разительно отличался от первого – большая часть курсантов недоумевала: а что же здесь сложного?

Читать дальше