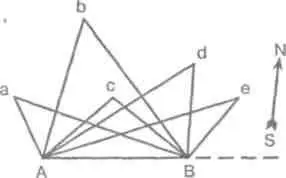

Рис.2

Но когда те же операции повторяются последовательно над точками одна за другой, то сравнительная разница их удаления будет чувствоваться очень ясно.

Итак, прием, употребляемый человеком для глазомерного определения расположений предметов в пространстве, есть в сущности прием геометрический, только с употреблением менее точного угломера, чем при съемках местности. Кто верит в непреложность результатов геометрического построения, должен будет согласиться, что и в отношении только что разобранного вопроса глаз воспроизводит действительность приблизительно верно.

§ 9.Чувствую, что мне сейчас же сделают следующее возражение: окружающие нас предметы мы видим не так, как они действительно расположены в пространстве, а перспективно; причем, как известно, изменяются как размеры самых предметов, лежащих в разных планах, так и их действительные отстояния, так что параллельные линии могут казаться сходящимися, круглые очертания превращаться в эллиптические и пр. Не есть ли это извращение действительности, вносимое в нее нашим органом чувств? Ответ на это прост. Известно, что для всякой данной группы предметов в пространстве перспективную картину их можно начертить опять при помощи непогрешимых геометрических построений, лишь бы была дана точка, в которой предполагается глаз наблюдателя. Следовательно, если можно доказать, что и при смотрении человека на окружающие его предметы двумя глазами он видит их так, как будто луч зрения выходил из одной точки его тела, то окажется, что и в перспективном видении участвуют исключительно геометрические факторы.

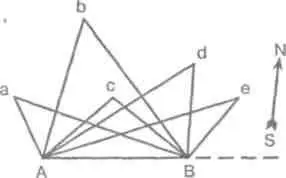

Физиология учит в самом деле, что при смотрении обоими глазами человек относит всякую точку пространства к точке переносья, лежащей как раз посередине между обоими глазами. Прямые из этой точки в точки пространства дают направление, в котором лежат предметы относительно наблюдателя, а отстояние их от последнего измеряется степенью сведения зрительных осей (угломерно). Убедиться в существовании такой воображаемой точки на переносье очень легко из следующего опыта. Став перед окном примерно в расстоянии аршина и сделав на стекле чернилами точку С (рис. 3), глаза А и В устремляют пристально на последнюю и в то же время с боков, в промежутке между глазами и окном, сдвигают потихоньку навстречу друг другу указательные пальцы его рук. Едва только концы пальцев коснутся зрительных осей АСп В С, тотчас же кажется, что к обоим пальцам как будто приросли полупрозрачные наконечники FmF, встречающиеся как раз в линии CD. В каком бы месте между глазами и окном ни сводились пальцы, результат всегда получается одинаковый. Что же это значит?

Рис.3

Это значит, что всякая точка, лежащая на пути сведенных зрительных осей, переносится с этих линий на прямую CD, один конец которой D падает как раз на середину переносья АВ, а другой упирается в рассматриваемую точку С. Когда мы смотрим, в самом деле, двумя глазами, то переносья не видим, и нам всегда кажется, будто мы смотрим одним глазом, лежащим посередине между действительными. Точка D и есть центр этого воображаемого циклопического глаза — зрительное «я» человека, когда, смотря на предметы, он непосредственно чувствует, что один лежит от него дальше, другой ближе, один влево, другой вправо, третий кверху и т. д. Во всех таких случаях место человека заступает точка D.

§ 10. Теперь, когда глазомерное определение направления и отстояний предметов от наблюдателя известно, нетрудно уже показать, в чем состоят приемы глаза мерить величину предметов, или, точнее, определять их размеры в вышину и ширину [ 55 ] Эти размеры могут определяться без изменения положения предмета, а размер в толщину определяется как размер в ширину после поворота предмета.

.

С этой целью представим себе, что перед циклопическим глазом М(рис. 4) человека стоят друг за другом в одной и той же плоскости три предмета АВ, CD, EF, видимые под одним и тем же углом зрения EMF. Предметы эти будут, очевидно, не равны между собою, именно, их высоты пропорциональны отстояниям предметов от глаза, т. е.

Читать дальше