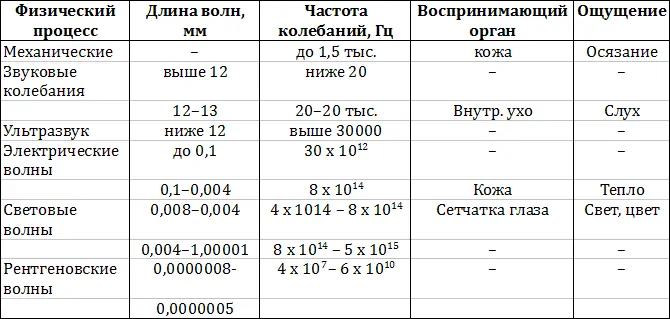

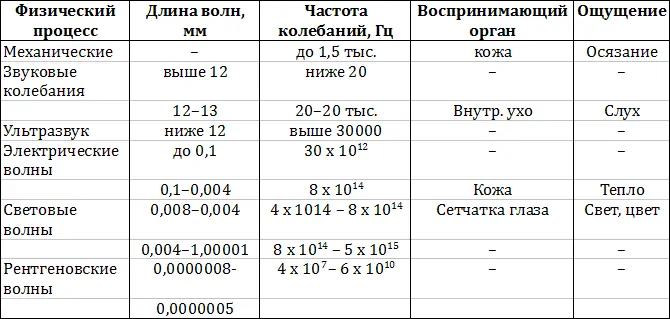

Рассмотрим данные о высочайшей специализации воспринимающих приборов и о том, какие именно виды движения материи каждый из них воспринимает.

Сводные данные приводятся в табл. 2.1.

Таблица 2.1 — Характеристика объективных воздействий воспринимающих аппаратов и получаемых ощущений

Мы видим, что из всех возможных видов движения материи, расположенных в порядке уменьшения длины волны и увеличения числа колебаний в секунду, лишь некоторые отражаются высокоспециализированными приборами органов чувств. Так, механические волны определенного диапазона воспринимаются кожей, вызывая ощущение осязания или давления; звуковые колебания с длиной волны выше 12 мм и частотой ниже 20–30 Гц и с длиной волны ниже 12 мм и частотой колебаний выше 30 000 Гц не воспринимаются вовсе, в то время как звуковые колебания с длиной волны 12–13 мм и частотой от 20 до 20 000 Гц воспринимаются человеческим ухом и вызывают слуховые ощущения.

Электрические колебания с длиной волны до 0,1 мм и частотой 30 10 14Гц также не воспринимаются, хотя те же колебания с длиной волны от 0,1 до 0,004 мм и частотой 8 • 10 14Гц воспринимаются кожей как тепло. Особенно интересная картина возникает в отношении восприятия световых волн: сетчатка человеческого глаза воспринимает световые волны длиной 0,008–0,004 мм и частотой 4–8 • 10 14Гц, вызывая ощущения цвета и света. Однако она не воспринимает световых волн длиной от 0,004 до 0,00001 мм и частотой 8 — 50 • 10 14Гц. Рентгеновские волны также не имеют специализированных приемников и не вызывают ощущений у человека.

Внимательный анализ этих данных показывает, что наши воспринимающие приборы специализировались на выделении только некоторых воздействий и остаются невосприимчивыми к другим воздействиям. Это имеет свое биологическое основание. Так, если бы сетчатка глаза воспринимала воздействие ниже и выше указанного диапазона, человек воспринимал бы тепло своего собственного тела как зрительное ощущение и превращал бы в зрительные ощущения те воздействия, которые не имеют для него биологического значения. То же самое относится к работе слуховых анализаторов: если бы человек воспринимал ухом ультразвуковые колебания, к его слуховым восприятиям добавилось бы много лишних шумов, которые затруднили бы выделение существенных для него звуковых раздражений.

Характерно, что у животных иные лимиты ощущений; например, летучая мышь, совершая в темноте полет и реагируя на препятствия, осуществляет это с помощью отражения ультразвуковых волн, ее слуховой аппарат служит ей радаром, и отражение ультразвуковых колебаний, не воспринимаемых человеком, воспринимается летучей мышью.

Таким образом, в эволюции организмов возникли приборы, специализированные на восприятии различных видов движения материи (различных «энергий»), и на самом деле мы имеем не «специфические энергии самих органов чувств», а специфические органы, объективно отражающие различные виды энергии.

Тот факт, что при воздействии на глаз или ухо неадекватных этим органам раздражителей возникает «специфическое» (зрительное или слуховое) ощущение, говорит лишь о высокой специализированное™ этих воспринимающих приборов и о неспособности отражать воздействия, на приеме которых они не специализированы.

Как мы увидим ниже, высокая специализированность различных воспринимающих приборов имеет в своей основе не только особенности строения периферических «рецепторов» (органов чувств), но и высочайшую специализацию нейронов, входящих в состав центральных нервных аппаратов, до которых доходят сигналы, воспринимаемые периферическими органами чувств. На этом факте мы еще остановимся при обсуждении специальных видов ощущений.

Рецепторная и рефлекторная теория ощущений

В классической психологии сложилось представление, согласно которому орган чувств (рецептор) пассивно отвечает на воздействующие раздражители, и этим пассивным ответом являются соответствующие ощущения. Эта концепция называлась рецепторной теорией ощущений, и, согласно ей, ощущение как пассивный процесс противопоставлялось движению, которое рассматривалось как активный процесс.

В настоящее время такая рецепторная теория ощущений признана несостоятельной и отвергается большинством исследователей, которые противопоставляют ей представление об ощущении как об активном процессе. Это представление и лежит в основе другой теории, которая носит название рефлекторной теории ощущений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу