Приведенные выше примеры сложнейшего целесообразного поведения и многие другие являются врожденными, им насекомое не должно учиться, оно рождается с этими формами поведения, так же как рождается с идеальной формой крыла или с удивительным по своей целесообразности строением органов чувств.

Все это давало основание многим авторам говорить о целесообразности инстинктов и сближать их с разумным поведением.

Лишь за последнее время исследования зоологов и, в частности, того направления науки, которое называется этологией (этос — поведение), внесли некоторую ясность в загадочную форму поведения и показали, что за этой формой деятельности, поражающей своей сложностью и видимой разумностью, скрыты элементарные механизмы. Эти исследования показали, что сложнейшие программы «инстинктивного» поведения на самом деле вызываются элементарными стимулами, которые пускают в ход врожденные циклы приспособительных актов.

Так, откладывание яичек комара на водной поверхности вызывается блеском воды; поэтому достаточно заменить воду блестящим зеркалом, чтобы комар начинал откладывать яички на его поверхности. Сложная врожденная программа деятельности паука, который бросается на муху, запутавшуюся в паутине, на самом деле вызывается вибрацией паутины, и если к паутине прикасается вибрирующий камертон, паук бросается на него так же, как он бросается на муху.

Описанные механизмы позволяют сделать существенный шаг в улучшении понимания процессов, лежащих в основе врожденного поведения, и перейти от простого описания к его объяснению, показать, насколько инстинктивное поведение отличается от разумного.

Приведем лишь один пример, показывающий, как сложно протекает такое исследование и к каким интересным результатам приводит.

Известно, что некоторые разновидности земляных червей, запасающих на зиму листья, втягивают их в свои норки за конец. Это считалось проявлением «рассудочной деятельности» червей, о которой в свое время говорил Ч. Дарвин, и заставляло предполагать, что червь воспринимает форму листа и «рассчитывает», каким концом лучше втянуть его в норку.

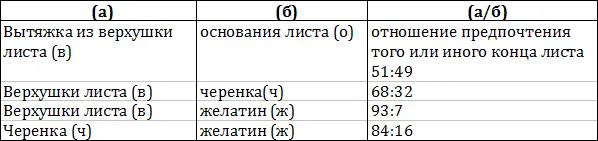

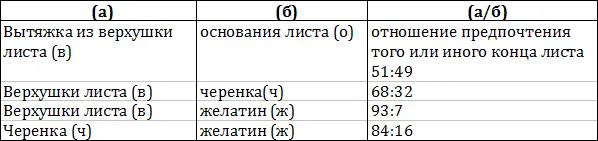

Это предположение существенно изменилось после того, как немецкий исследователь Ганели произвел следующий эксперимент. Он вырезал из листа кусочек, воспроизводящий форму этого листа, но обращенный острием книзу. В этом случае червь делал попытки втянуть лист в норку уже не острым, а тупым концом. Вопрос о том, почему он так делает, стал предметом исследования другого ученого — Мангольда. Этот исследователь предположил, что такое поведение червя диктуется не восприятием формы, а гораздо более элементарным химическим чувством. Для проверки этого он положил перед червем ряд одинаковых палочек, но смазывал один конец этих палочек вытяжкой из верхушек листа, а другой — вытяжкой из основания листа, или один конец вытяжкой из верхушки листа, а другой конец — вытяжкой из черенка. В качестве контрольных были проведены эксперименты, в которых один конец палочки смазывался вытяжкой из верхушки листа или черенка, а другой конец — нейтральным желатином. Результаты опыта показали, что в этих случаях частота, с которой червь втягивал палочку в норку за тот или другой конец, была неодинаковой, и что основным фактором, решающим дело, было различие в химическом отличии вершины листа от его черенка (табл. 1.2).

Таблица 1.2 — Результаты экспериментов Мангольда

Так, если один конец палочки был смазан вытяжкой из верха, другой — вытяжкой из основания листа, червь не оказывал какого — либо предпочтения тому или иному концу палочки. Если один конец палочки смазывался вытяжкой из верхушки листа, а другой — вытяжкой из черенка, червь вдвое чаще втягивал палочку концом, смазанным вытяжкой из верхушки листа. В контрольных экспериментах, где второй конец палочки смазывался нейтральным желатином, это предпочтение вытяжки из верхушки листа становилось еще отчетливее.

Таким образом, гипотеза, что червь реагирует на форму листа, была отброшена и показано, что решающую роль в протекании этой сложной формы деятельности играет гораздо более химическое чувство.

Все описанные наблюдения позволили убедиться в том, что, несмотря на очень сложные программы врожденного поведения, доминирующие у беспозвоночных (и особенно у насекомых), они могут запускаться в ход относительно простыми сигналами. Эти сигналы, запускающие сложнейшие врожденные механизмы, экологические (средовые) условия существования животного, и являются продуктами длительной эволюции.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу