б) с точки зрения диагностики — принадлежность к одному из вышеописанных фобических расстройств;

в) во всех случаях по окончании вмешательства осуществлялось повторное обследование или катамнестическое наблюдение пациентов (follow-up) через три месяца, шесть месяцев и один год. Всего в Центр обратились 169 человек, однако мы рассматриваем лишь 152 случая. Поскольку 17 человек покинули терапию после первых двух сессий, мы отнесли их к категории «выбывших из терапевтического процесса» пациентов (drop-out). В отношении них любое рассуждение кажется нам необоснованным. Рассмотренные случаи относятся к 1988, 1989, 1990 годам.

В составе выборки было 84 женщины и 68 мужчин.

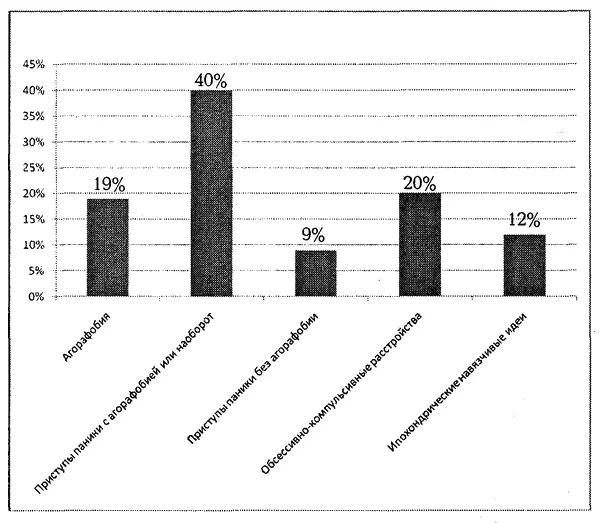

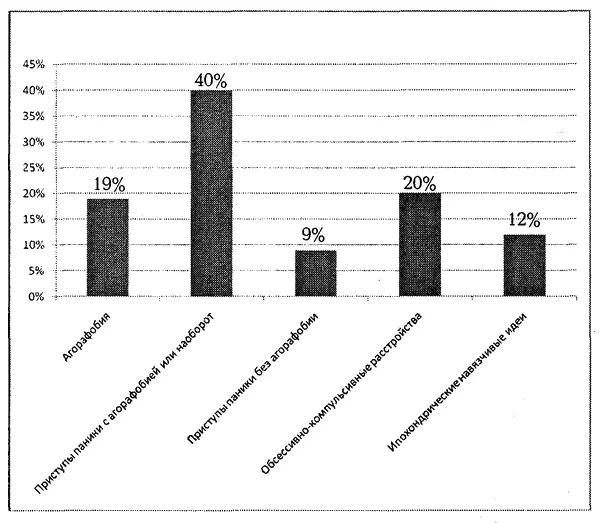

Средний возраст пациентов составил 28 лет, самому младшему было 13 лет, самому старшему — 71. С точки зрения диагностической классификации выборка подразделяется на 28 случаев агорафобии; 61 случай панического расстройства с агорафобией; 14 случаев панического расстройства без агорафобии; 31 случай обсессивно-компульсивных расстройств; 18 случаев ипохондрических навязчивых идей.

Результаты, достигнутые при тяжелых формах фобических расстройств с помощью вмешательства, осуществленного согласно модели краткосрочной стратегической терапии, будут представлены в третьей и четвертой главах. Помимо характеристик вмешательства, в этих главах будут представлены данные, относящиеся к заметной эффективности (способности вызвать эффективное решение проблемы) и к удивительной экономичности (отношение между затратами и успехом), которые демонстрирует терапевтическое вмешательство.

Читатель отсылается к четвертой главе для более полного представления результатов всей работы, проделанной в рамках исследования-вмешательства, и их обсуждения. Для того, чтобы сделать чтение более приятным и облегчить понимание рассматриваемых тематик, мы выбрали следующую последовательность изложения: сначала рассказывается о том, каким образом образуются и устойчиво существуют во времени фобические расстройства, а затем говорится о том, как они могут быть изменены и излечены. Лишь после этого мы перейдем к несомненно более скучному изложению и обсуждению данных, относящихся к достигнутым результатам, которые являются самым важным подтверждением клинической и эмпирической значимости проделанной работы.

Глава 2

ФОРМИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Люди, продолжающие задаваться вопросом «почему», подобны тем туристам, которые, находясь перед памятником, погружаются в чтение описания памятника, и именно чтение его истории, его возникновения и т. д… мешает им увидеть сам памятник.

Людвиг Витгенштейн

1. Предварительное замечание по эпистемологии

При рассмотрении какой-либо психологической проблемы почти самопроизвольно возникает вопрос, почему она возникла. Этот тип умственной установки уходит корнями в вековое представление о причинности вещей, или о линейной причинной зависимости. Подобная зависимость предусматривает прямолинейное отношение между причиной и следствием, проявляющееся в натуральных явлениях, как биологических, так и психических.

Отправляясь от этой точки зрения, для решения проблемы представляется необходимым докопаться до изначальной причины, вызвавшей проблему. Причина, по очевидной логике, должна предшествовать следствиям. В связи с этим для решения существующей в данный момент проблемы необходимо осуществить анализ прошлого. В нашем специфическом контексте эта устаревшая и ограниченная концепция лежит в основе традиционных моделей интепретации психических феноменов и человеческого поведения. Подобные подходы, даже если они занимают противостоящие друг другу позиции, например, как это имеет место в случае психоанализа и бихевиоризма, основывают свою теорию и вытекающие из нее модели терапевтического вмешательства на предопределяющем отношении причины по отношению к следствию. На эпистемологическом уровне теоретической модели мало что изменяется, идет ли речь об «изначальной травме» для психоаналитика или об «оперантной обусловленности» для сторонника бихевиоризма. В физике и естествознании этот тип эпистемологической модели изжил себя уже более ста лет назад. Действительно, достаточно вспомнить принцип относительности Эйнштейна, принцип неопределенности Хайзенберга, или более современные исследования Матураны и Варелы о «самотворчестве» живых систем, а также изучаемые Пригожиным «рассеивающие структуры», чтобы найти пример того, в какой мере современная наука значительно удалилась от эпистемологии, основывающейся на концепции линейной причинно-следственной зависимости, с тем чтобы перейти к эпистемологии, основывающейся на концепции круговой зависимости.

Читать дальше

![Джорджио Нардонэ - Психологические ловушки. Как мы создаём то, от чего потом страдаем [litres]](/books/398166/dzhordzhio-nardone-psihologicheskie-lovushki-kak-my-s-thumb.webp)