Итак, работающие мышцы одного живого существа на расстоянии усиливали сокращения мышц другого существа. Этот результат опытов Рейтлера положительно отвечает на поставленный нами вопрос, но он требует подтверждения. И оно было получено в лаборатории ленинградского Института мозга молодым энтомологом В.С. Стеблиным. (В.С. Стеблин погиб в 1942 г. во время блокады Ленинграда, оставив свою работу незавершенной. Цитирую ее по предварительному сообщению автора, сохранившемуся в моем архиве. На опытах Стеблина неоднократно присутствовали и другие сотрудники лаборатории). Точно следуя методическим указаниям Рейтлера, Стеблин попробовал повторить его опыты на легко добываемых в зимнее время тараканах прусаках, а затем и на майских жуках. Из 10 опытов на тараканах усиление перистальтики кишечника отчетливо наблюдалось только в трех случаях: именно тогда, когда и без воздействия мышц экспериментатора она была хорошо выражена. В.С. Стеблин объясняет отсутствие усиления перистальтики в 7 опытах из 10 далеко не наилучшими условиями своих опытов (сравнительно низкая температура в лаборатории, пониженный жизненный тонус взятых для опытов насекомых). И действительно, в опытах на только что пойманных майских жуках при температуре воздуха в 20–25 град. Ц. феномен Рейтлера наблюдался с достаточным постоянством. Привожу отрывок из лабораторных записей Стеблина:

«Сокращения кишечника происходили с интервалами в 5–6 секунд. Спустя 2–3 секунды после появления перистальтической волны, когда кишечник находился в фазе покоя, экспериментатор производил глубокий вдох. В момент вдоха отмечалась внеочередная волна сокращения верхнего отдела кишечника, распространявшаяся далее через среднюю и заднюю кишку. Через 3–4 секунды экспериментатор производил форсированный выдох, как правило также сопровождавшийся энергичными сокращениями наблюдаемого кишечника. При сокращении экспериментатором мышц верхних или нижних конечностей неизменно отмечался вышеописанный эффект». Так же реагировали и мальпигиевы сосуды, сокращавшиеся в более частом ритме, чем кишечник (одно сокращение в 2–3 секунды).

Мне не известно, повторял ли опыты Рейтлера кто-либо из иностранных ученых. (Феномен Рейтлера был бы окончательно установлен и получил бы очень большое значение, если бы удалось зарегистрировать его электрографически, путем отведения биотоков с сокращающегося кишечника к осциллографу, снабженному усилительной установкой). Могу привести только курьезное заверение англичанина Ричмонда в том, что усилием мысли ему будто бы удавалось направлять беспорядочные движения парамеций в определенный сектор поля зрения микроскопа (“Journal of the Society for Psychical Research», XXXIV, 1952, p. 577). Это заверение перекликается с совсем невероятным утверждением уже известного нам д-ра Райна о том, что усилием мысли можно в какой-то степени управлять падением игральной кости (костяного кубика с начертанными на его гранях цифрами или кружками), заставляя кость падать задуманной гранью наверх. Райн и его последователи рассматривают подобные факты как элементарное проявление телекинеза (иначе психокинеза), то есть якобы присущей некоторым лицам способности оказывать «усилием мысли и воли прямое механическое действие на материю». Разумеется, и тут речь может идти не о самой мысли или воле, а о той энергии, которая при этом, быть может, излучается мозгом.

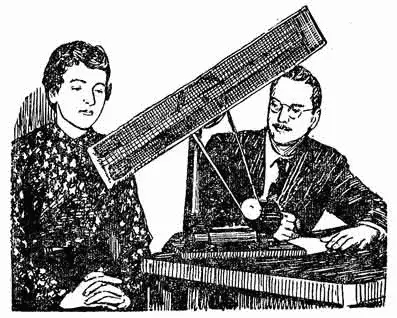

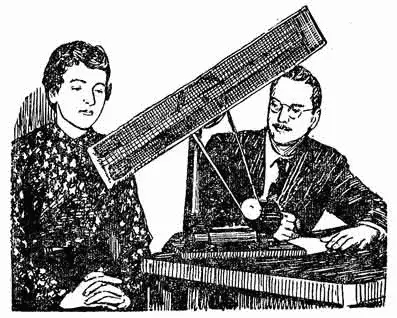

Испытуемая (слева) пытается «телекинетически» подействовать на падение игральной кости (с фотоснимка из лаборатории д-ра Райна)

На рисунке изображена используемая в лаборатории Райна «машина, бросающая игральную кость». Она представляет собой сетчатый цилиндр, вращающийся вокруг центральной оси и приводимый в движение электромотором. Справа сидит экспериментатор, слева — испытуемая, пытающаяся оказать воздействие на игральную кость, которая сейчас выпадает из прибора. В условиях подобного опыта без какого-либо вмешательства падением кости должна управлять чистая случайность, то есть при достаточно большом числе проб каждая из шести граней кубика выпадает одинаковое число раз (вероятность выпадения для каждой грани равна: 1 раз на 6 проб). Но, как уверяет Райн, если одаренный телекинетической способностью испытуемый будет сосредоточенно думать об одной из граней, например обозначенной цифрой «5», и страстно желать, чтобы всякий раз выпадала именно она, то якобы усилие не пропадет даром. Опыт даст сверхвероятный результат, то есть при достаточно большом числе проб задуманная грань с цифрой «5» выпадет большее число раз, чем это предусмотрено теорией вероятностей. В других сериях тех же опытов избираемая грань при каждой пробе менялась по жребию, например соответственно числовому обозначению страницы наугад раскрываемой экспериментатором книги.

Читать дальше