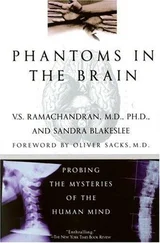

Позже в этой книге мы не раз будем задавать такие вопросы: что вызывает фантомные боли; как мы формируем образ тела; существуют ли универсальные художественные законы; что такое метафора; почему некоторые люди «видят» музыкальные звуки в цвете; что такое истерия и др. На некоторые из этих вопросов я отвечаю, но на остальные могу дать исключительно уклончивый ответ, как, например, на такой большой вопрос: «Что такое сознание?».

И все‑таки, невзирая на то, нахожу я ответы или нет, если лекции вызывают у вас желание узнать побольше об этой волнующей области знаний, они более чем оправдают свою задачу. Подробные сноски и библиография, приведенные в конце книги, должны помочь тому, кто хочет погрузиться в эту тему глубже. Как написал мой коллега Оливер Сакс в одной из своих книг, «настоящая книга — это сноски».

Я хотел бы посвятить эти лекции моим пациентам, которые безропотно вытерпели многие часы обследований в нашем центре. Из разговоров с ними, невзирая на их «поврежденные» мозги, я всегда узнавал больше нового, чем от моих просвещенных коллег на конференциях.

История человечества за последние 300 лет была отмечена серьезнейшими сдвигами в мышлении людей, которые мы называем научными революциями. Эти сдвиги оказали глубокое влияние на наше видение себя и своего места в космосе. Сначала была революция Коперника — он дал нам представление о том, что наша планета вовсе не является центром мироздания, а лишь вертится вокруг Солнца. Затем была дарвиновская революция, завершившаяся идеей, что мы не ангелы, а только безволосые приматы, как однажды заявил Томас Генри Хаксли в этом самом зале. И третья революция — это открытие «бессознательного», сделанное Фрейдом, — идея, в соответствии с которой, даже несмотря на наши заявления об ответственности за собственную судьбу, в основном поведение людей управляется множеством мотивов и эмоций, едва ли осознаваемых ими. Одним словом, наша сознательная жизнь — не что иное, как произвольная рационализация поступков, которые на самом деле мы совершаем по другим причинам.

Но теперь мы подошли к величайшей революции — пониманию человеческого мозга. Это, без сомнения, будет поворотным моментом в истории человеческого рода, который, в отличие от тех прежних революций в науке, не касается внешнего мира — космологии, биологии или физики, а имеет отношение к нам самим, к тому органу, что позволил свершиться всем предыдущим открытиям. И мне хотелось бы заметить, что эти проникновения в работу человеческого мозга будут иметь огромное влияние не только на ученых, но и на все человечество. Они несомненно помогут нам перекинуть мост через ту огромную пропасть, по мнению Чарлза П. Сноу, разделяющую «две культуры»: с одной стороны — науку, с другой — искусство, философию и гуманитарные дисциплины. При таком колоссальном количестве исследований мозга все, что я могу сделать в данном случае, — представить вам лишь небольшой обзор и не пытаться объять необъятное. Лекции охватывают широкий спектр тем, но две из них остаются сквозными. Первая обширная тема: неврологические синдромы, на которые в основном не обращают внимание, квалифицируя как странность или аномалию. Однако иногда при их изучении мы получаем новые представления о функциях нормального мозга — о том, как работает мозг. Вторая тема касается того факта, что многие функции головного мозга легче понять с точки зрения эволюции.

Надо сказать, что человеческий мозг является наиболее сложноорганизованной структурой в природе, и чтобы оценить это, вам достаточно посмотреть на его количественные показатели. Мозг состоит из сотен миллиардов нервных клеток или нейронов, которые формируют основную структуру и функциональные элементы нервной системы (см. рис. 1.1). Каждый нейрон совершает от 1 до 10 тысяч контактов, точки соединения которых называются синапсами. Именно здесь и происходит обмен информацией. Таким образом, можно подсчитать, что количество возможных перестановок и комбинаций мозговой активности или, иначе говоря, число состояний мозга превосходит количество элементарных частиц во вселенной. И хотя это общеизвестные факты, меня не перестает удивлять, что все богатство нашей психической жизни — наши настроения, эмоции, мысли, драгоценные жизни, религиозные чувства и даже то, что каждый из нас считает своим собственным «Я», — все это просто активность маленьких желеобразных крупинок в наших головах, в нашем мозгу. И ничего другого. Такая ошеломляющая сложность — где же она берет начало?

Читать дальше