Липпманн признавал, что имеющие хождение стереотипы происходят от смешения культур. Он жил в эпоху, когда массовое распространение газет и журналов, а также нового СМИ — кино, несло мысли и информацию аудитории немыслимой доселе широты. СМИ предоставили публике невероятно широкий обзор мира, но без всяких гарантий точности этого представления. Особенно кино транслировало живую, почти как настоящую картину жизни, однако ее обитатели часто представляли собой карикатурные шаблоны реальных людей. Скажем больше: на заре кинематографа режиссеры прочесывали городские улицы в поисках «характерных актеров» — легко вычисляемых социальных типажей. Современник Липпманна Гуго Мюнстерберг писал: «Если [продюсеру] нужен толстый бармен с хитрой ухмылкой, или скромный еврейский разносчик, или органист-итальянец, он не станет полагаться на грим и парики; он найдет их готовеньких в Ист-Сайде [Нью-Йорка]». Шаблонные персонажи были (и остаются) удобным подручным обобщением — мы без труда узнаем их, но при их использовании характерные черты, представляющие приписываемую им категорию, усиливаются. Историки Элизабет и Стюарт Юэн писали, что, заметив аналогию между общественным восприятием и печатным процессом как возможность создавать бесконечное число одинаковых оттисков, «Липпманн выделил и поименовал одну из мощнейших черт нашего времени» [286] Там же, пер. Т. Барчуновой. — Прим. перев.

.

Хоть категоризация людей по их расовой, религиозной, гендерной и национальной принадлежности — любимая тема прессы, мы делим людей на группы и многими другими способами. Думаю, запросто вспоминаются случаи, когда мы группировали спортсменов или банкиров или еще кого-нибудь по их профессии, внешности, этносу, образовательному уровню, возрасту, цвету волос или даже по марке их автомобиля.

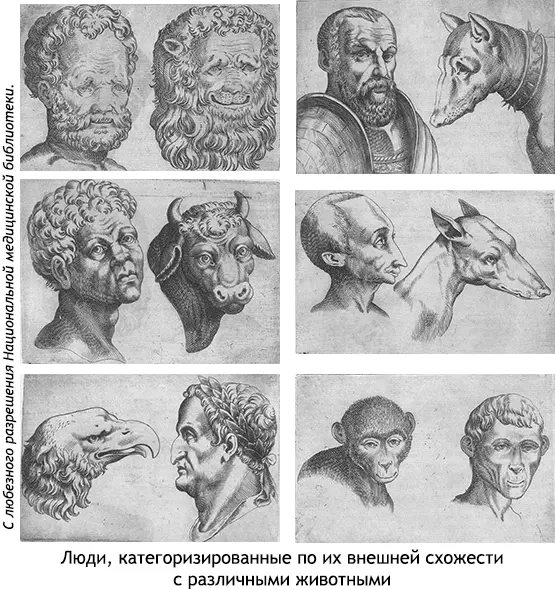

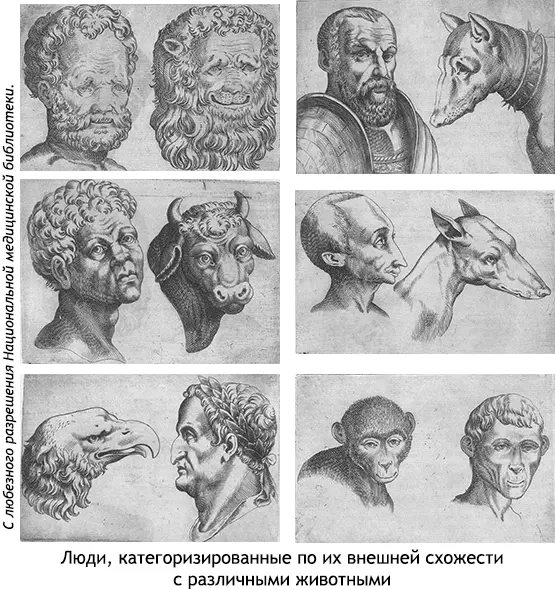

Некоторые ученые умы XVI–XVII веков категоризировали людей по их схожести с тем или иным животным — взгляните на иллюстрацию. Она взята из «De Humana Physiognomonia» — в некотором роде справочника человеческих характеров 1586 г., авторства Джамбаттисты делла Порта [287] Иллюстрация из книги: Giambattista della Porta, De Humana Physiognomonia Libri IIII, копия с веб-сайта Национальной медицинской библиотеки: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/porta_home.html . Согласно ссылке http://slevenpoke.com/giambattista-della-porta-de-humana-physiognomonia-1586 : «Я нашел эти изображения в онлайн-экспозиции «Историческая анатомия» — одного из разделов Американской национальной медицинской библиотеки, где представлено более 70 000 изображений». [Джамбаттиста делла Порта (1535–1615) — итальянский врач, философ, алхимик и драматург, считается одним из первых европейских ученых в современном понимании этого слова; в 1500 г., по указанию Папы Римского, в Неаполе была запрещена основанная делла Порта научная академия. — Прим. перев. ]

.

Более современную иллюстрацию нашей склонности категоризировать «по одежке» можно было наблюдать в одном крупном скидочном торговом центре в Айова-сити. Небритый мужчина в замызганных латанных джинсах и синей спецовке прикарманил какую-то носильную ерунду. Покупатель, оказавшийся рядом, заметил это. Чуть погодя аккуратно причесанный мужчина в выглаженных брюках, спортивной куртке и при галстуке проделал тот же трюк на глазах у другого случайного покупателя. Похожих инцидентов в тот день произошло еще несколько, вплоть до самого вечера — всего счетом более пятидесяти, и еще сотня — в торговых точках по соседству. Будто артель мелких воришек снарядили избавить город от дешевых носков и дурацких галстуков. Но нет, не Национальный День Клептомана отмечали в Айове: это был эксперимент, поставленный двумя cоциопсихологами [288] …

. В это исследование вовлекли сотрудников и администрацию торговых заведений с целью изучить реакцию случайных свидетелей на социальную принадлежность хулигана.

Все воришки были добровольными участниками эксперимента. Сразу после совершения кражи вор отходил за пределы слышимости, но оставался на виду у засекшего его покупателя. Тут в поле зрения покупателя появлялся другой волонтер, облаченный в форму работника магазина, и принимался возиться с товарами на полках. Вот она, доступная возможность сообщить о правонарушении. Все покупатели наблюдали один и тот же проступок, но реагировали по-разному. Гораздо меньше покупателей, на чьих глазах воровал хорошо одетый человек, доносили на него — по сравнению с тем, насколько часто стучали на неряху. Еще интереснее оказалось отношение покупателей в разговоре с сотрудником. Их анализ произошедшего шел дальше простой констатации увиденного — они будто составляли в уме портрет вора, исходя не только из его действий, но и из представлений о его социальном статусе. Доносить на прилично одетого человека они не торопились, зато с энтузиазмом стучали на нечесанного прощелыгу, украшая свои рапорты комментариями вроде «вон тот козел что-то сунул себе в карман». Словно один внешний вид неопрятного жулика указывал на то, что магазинное воровство — наименьший из его грешков, и натура у него такая же пропащая, как и одежда.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу