Специалисты по психологии при описании человеческих особей пользуются наводящими ужас терминами. Они набили руку в классифицировании индивидуумов с помощью подобной терминологии, забывая при этом, что речь идет о живых людях. На них вешают ярлыки депрессивных маньяков, психопатов, шизофреников, пациентов с дефектами мозга (или страдающих церебральной дисфункцией) и т. д. Возможно, эти ярлыки полезны терапевтам, но их опасность в том, что они нередко превращают людей в жертвы, на которых начинают смотреть не как на людей, а как на сборники симптомов.

Как только на человека навешивается какой-то ярлык, ему тут же отказывают в праве считаться нормальным человеком. Называя ребенка аутистом и полагая, что аутизм неизлечим, вы тем самым признаете его безнадежным. В книге Бэрри Кауфмана «Воспитание сына» («Son Rise») речь идет о заботливых родителях, которые, отказавшись согласиться с диагнозом «аутизм», поставленным их маленькому сыну, полностью посвятили себя заботе о ребенке и в конечном счете вырвали его из лап этой таинственной болезни, обрекающей человека на блуждания в полукоматозном состоянии. И когда они вновь показали его всей многочисленной армии врачей, окрестивших его аутистичным, им неизменно заявляли, что, коль скоро аутизм считается неизлечимой болезнью, значит, диагноз был ошибочен. К этой логике в духе «Уловки-22» любители навешивать ярлыки прибегают снова и снова в стремлении защитить свои теории, пусть даже в ущерб человеческим жизням. Пока лишь немногие профессионалы практикуют иной подход, однако он представляется гораздо более функциональным; суть его — в классифицировании не людей, а их поведения . Например, вместо приговора: «Он подвержен приступам депрессии» или «Он страдает немотой» — используются формулировки: «Для него характерна поведенческая модель типа склонность подольше оставаться в постели» или «Ему свойственно молчаливое поведение».

Еще одним ярким примером может служить язык законников. Благодаря стараниям юристов наши законы написаны так, что у среднестатистического Джо нет никаких шансов понять условия контракта и ему приходится нанимать специально обученных дешифровщиков для толкования таких документов, как контракты, договоры об аренде и страховые полисы. Все попытки упростить наши законы наталкиваются на отчаянное сопротивление со стороны лоббистов от юриспруденции. Представители лобби, отстаивающие интересы граждан в битве за упрощение процедуры развода или обеспечение страхования безаварийной работы, оказываются лицом к лицу с законниками, блокирующими им путь такими же замысловатыми статьями, как и те, от которых граждане пытаются избавиться.

Правительственные агентства виртуозно владеют искусством использования языка в целях затушевывания смысла проблемы и в конечном счете для превращения в жертвы людей, обращающихся к ним за услугами. Классическим примером могут служить вооруженные силы. Пентагон, одна из крупнейших цитаделей бюрократии в правительстве, создал свою собственную семантику с напоминающими непроходимые джунгли речевыми конструкциями, требующими учетверять сложность любого непредвиденного обстоятельства и составленными таким невероятно сложным и витиеватым языком, что среднему человеку, пожалуй, даже и не понять их смысла.

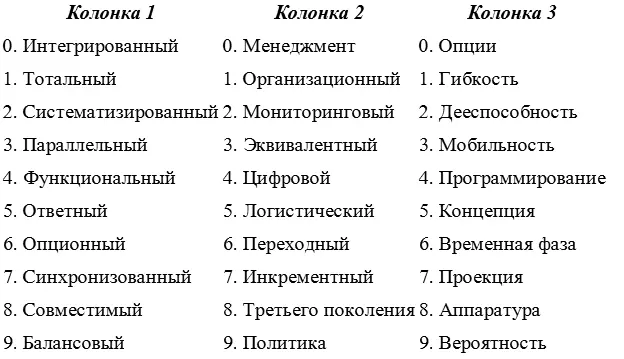

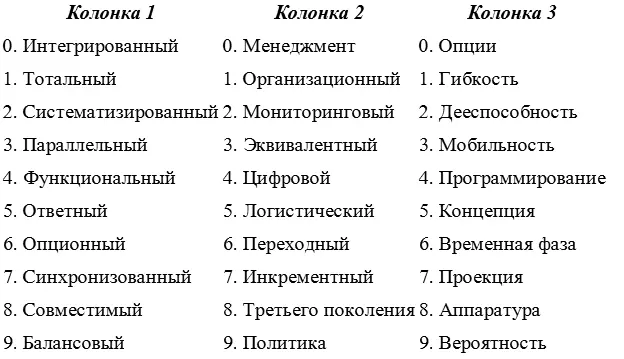

После многолетних блужданий по семантическим дебрям бюрократического аппарата в управлении общественного здравоохранения США шестидесятитрехлетний служащий по имени Филип Бротон в конце концов набрел на безотказный метод превращения того, что представлялось крушением надежд, в реализацию задуманного — причем именно с помощью жаргона. Эвфемистически именуемая «Систематизированным проектором дежурных фраз» система Бротона основана на использовании словаря, составленного из тридцати тщательно отобранных «дежурных слов»; он цитируется непосредственно по журналу «Times» от 9 февраля 1976 года.

Вот как В. Дж. Факьюхарсон описывает в журнале «Times» процедуру, посредством которой бюрократы могут упростить свою работу по запутыванию фактов:

«Задумайте любое трехзначное число, а затем выберите из каждой колонки по соответствующему дежурному слову. Скажем, число 736 дает словосочетание „синхронизированная эквивалентная временная фаза“; его можно поместить буквально в любой отчет, что придаст ему больше веса и убедительности. Никто не будет иметь ни малейшего представления, что вы хотели этим сказать, но главное здесь то, что никто не отважится в этом признаться».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу